Joe Biden, nato il 20 novembre del 1942, ha compiuto 78 anni quindici giorni dopo essere divenuto presidente degli Stati Uniti, il 3 novembre del 2020. Aveva, in quel momento, il primato del Presidente più anziano mai eletto; Donald Trump, ossia il suo predecessore nonché per due volte avversario alle elezioni, lo seguiva in classifica al secondo posto (aveva settant’anni al momento dell’elezione nel 2016, ne avrebbe 78 se fosse rieletto il prossimo novembre). Fra tutti e due, hanno distrutto il primatista precedente Ronald Reagan, che aveva cominciato il primo mandato a 69 anni e concluso il secondo a 77.

Una settimana fa, nell’ultima parte del dibattito tv che potrebbe aver messo la parola fine alla candidatura di Biden, c’è stato un momento di confronto animato fra i due anziani signori, in tema di prestazioni rispettive… sul campo da golf (è stato Trump a rendersi conto per primo dell’insensatezza della discussione, e a interromperla con un surreale “non comportiamoci da bambini”). È una sfida, però, che agli americani non piace per niente: sul campo da golf, e nell’arena politica. Da mesi ormai, in tutti i sondaggi, gli elettori esprimono insoddisfazione, se non rabbia, per il rematch – potremmo dire, la partita di ritorno – fra i due, e timore per il fatto che l’età avanzata li renda entrambi inadatti al ruolo: a differenza che in Italia o in Germania, il Presidente americano è il capo dell’esecutivo, ossia il CEO (Chief Executive Officer, l’amministratore delegato) della corporation USA, il mestiere – si dice – più faticoso del mondo. Nell’immagine, si vede quanto gli otto anni di presidenza (le tre foto ufficiali sono del 2008, del 2012 e del 2016) avessero cambiato Barack Obama, che pure aveva solo 47 anni nel 2008.

Molti segnali, però, fanno pensare che per Joe Biden la corsa sia davvero finita. Vediamoli in successione.

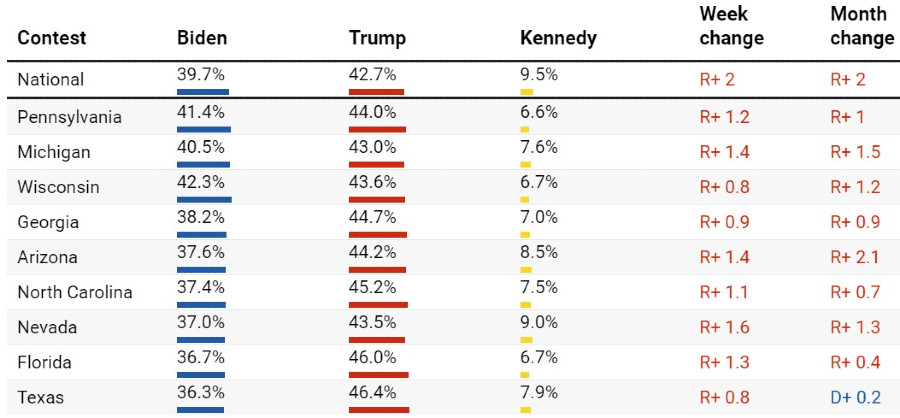

- In primo luogo, quello che dicono i sondaggi. La preoccupazione legata all’età è più alta nel caso di Biden rispetto a Trump, e soprattutto, è largamente diffusa fra gli elettori democratici, che dubitano della sua capacità di servire la repubblica per i prossimi quattro anni. Pre-dibattito, solo il 52 per cento riteneva che fosse giusto candidare Joe Biden, contro il 45 che avrebbe preferito qualcun altro; dopo, le percentuali sono diventate 48 contro 47: in pratica, un elettore democratico su due vorrebbe un altro candidato. La tabella che segue, tratta dall’analisi di Nate Silver, il più brillante “interprete” americano dei sondaggi elettorali, mostra come sono cambiate le cose nell’ultima settimana e nell’ultimo mese, a livello nazionale e nei cosiddetti swing states (gli stati contendibili per entrambi i partiti, il cui risultato determina quello nazionale).

Biden era un candidato debole, il dibattito ha fatto il resto

Trump ha guadagnato due punti a livello nazionale, tanto più pesanti in quanto, per com’è fatto il sistema elettorale americano, i democratici partono con un handicap consistente, ossia hanno bisogno di 4-5 punti di vantaggio in termini di voto popolare per conquistare la maggioranza dei 538 “grandi elettori” (tecnicamente, l’elezione presidenziale è un’elezione di secondo livello, in cui i cittadini dei singoli stati eleggono dei delegati e questi votano il presidente: i delegati non sono attribuiti proporzionalmente alla popolazione, il che favorisce i repubblicani, tradizionalmente più forti negli stati rurali meno popolosi; nel 2016, Trump fu eletto avendo preso oltre un milione e mezzo di voti in meno di Hilary Clinton).

Quest’anno, però, il problema non è tanto dei democratici, ma proprio individuale di Biden: in molti degli swing states si svolgono anche elezioni per il Senato, e qui i contendenti democratici risultano da mesi in stabile vantaggio. Non è dunque che gli americani non vogliono i democratici, è proprio che non sono convinti di Biden.

- In secondo luogo, il fatto che dalla Casa Bianca siano cominciate a uscire indiscrezioni che raccontano di un Presidente con giornate buone e giornate cattive, la cui capacità di lavoro va dalle dieci della mattina alle quattro del pomeriggio, facilmente irritabile e sempre più “protetto” dalle interazioni con il mondo esterno, in particolare quelle che non possono essere controllate in anticipo passo per passo (niente conferenze stampa, zero interviste con giornalisti aggressivi, uso del teleprompter anche in situazioni come gli incontri con i finanziatori). È stato fatto uscire, per esempio, un sondaggio riservato commissionato dall’organizzazione della campagna elettorale dopo il dibattito, che mostra, fra le altre cose, come qualsiasi candidato democratico diverso da Biden sia meglio posizionato di lui negli swing states. Il fatto che questo avvenga dopo tre anni e mezzo in cui l’Amministrazione è stata sostanzialmente immune dai leaks (le indiscrezioni che danneggiano il suo inquilino) la dice lunga su un clima radicalmente cambiato.

- Le perplessità ormai largamente esplicite da parte dei mega donors, i grandi finanziatori della campagna elettorale in assenza del cui sostegno non si può immaginare che l’impresa prosegua.

- Infine, le prese di distanza da parte degli stessi esponenti del Partito democratico. Qui il gioco è più sottile: solo una manciata di eletti o dirigenti del partito – personaggi in realtà di seconda o terza fila – hanno detto apertamente che sarebbe bene che Biden si ritiri (circola però da un paio di giorni la notizia di una raccolta di firme fra gli eletti democratici nel Congresso su una lettera che chiederebbe a Biden di fare un passo indietro). Quanto ai “boss”– gli ex presidenti Clinton e Obama, la ex potentissima speaker della camera Nancy Pelosi, il leader dei democratici nel Congresso Hakeem Jeffries e quello del Senato Chuck Schumer – ballano in questo momento un rischioso minuetto. Subito dopo il disastroso dibattito, hanno pubblicamente riaffermato il loro sostegno a Biden, ma nei giorni successivi hanno in maniera sfumata cambiato tono. Obama, per esempio, non ha smentito una indiscrezione del Washington Post che citava le sue perplessità sul prosieguo dell’operazione Biden; Pelosi ha ammesso che bisogna capire se il dibattito è stato un incidente isolato o l’effetto di una condizione duratura; Jeffries e Schumer hanno lasciato filtrare di non avere avuto interlocuzioni con il Presidente e di essere invece intenti ad ascoltare le preoccupazioni del proprio gregge, i parlamentari democratici (tutti i membri della Camera e un terzo dei senatori) che dovranno sottoporsi al voto a novembre e che temono di essere trascinati a fondo dall’impopolarità di Biden. Jim Clyburn, l’ottantatreenne deputato alleato fedelissimo di Biden (nel 2020 il suo endorsement era stato decisivo, consegnando all’attuale Presidente il voto della comunità nera) ha fatto addirittura un passo avanti, spingendosi a parlare del dopo, ossia di come il Partito democratico potrebbe arrivare a scegliere un nuovo candidato (la sua proposta è quella di una mini-primaria).

Come si vede, i buchi nella diga sono tanti. E i tentativi di tapparli da parte dell’entourage di Biden sono deboli, in qualche caso assurdi. Il tema forte parrebbe essere: se i repubblicani si allineano rispetto a Trump, i democratici devono fare altrettanto con Biden. In altre parole, se quelli possono sostenere un matto autoritario e criminale, noi possiamo e dobbiamo sostenere un anziano signore un po’ fuori di testa. Altro tema è “contro Trump, nessuno può far meglio di Biden che lo ha già battuto una volta”, quando i sondaggi mostrano, come abbiamo visto, che a questo punto qualunque candidato democratico minimamente credibile avrebbe chance migliori (o meno peggio) dell’attuale Presidente.

Da ultimo, ispirata anche qui non si capisce da chi, gira la versione per cui le uniche persone che potrebbero convincere Biden a fare un passo indietro sono due perfide donne ambiziose, nelle persone della sorella Valerie e della moglie Jill, le quali invece – anche per aspirazioni personali alla visibilità e al potere – spingerebbero il Presidente a fare muro. La tesi è stata ripresa in varie forme da tutta la stampa americana, dal New York Times a Politico a infiniti altri. Sarebbe come dire che se un uomo fa delle grandi cose il merito è suo, se invece fa degli errori la colpa è della moglie. È ingiusto e offensivo oltre che fuorviante: la decisione non tocca né a Jill né a Valerie ma in primo luogo a Joe. E, con lui, al gruppo dirigente del Partito democratico, che non può nascondersi – è il caso di dirlo – dietro due gonnelle.

Il tempo di Joe Biden, comunque, è alla fine. Gli restano forse dieci giorni, forse anche meno. Poi, dovrà prendere atto della realtà.

Fonte immagine copertina: imagoeconomica.it

© Riproduzione riservata