Il “virus delle elezioni” ha colpito ancora. Degli oltre 60 paesi che hanno votato o voteranno nei dodici mesi del 2024 – un turno elettorale monstre, cominciato con le elezioni in Turchia di un anno fa e che coinvolge ben oltre metà della popolazione mondiale – due, che andranno alle urne nei prossimi dieci giorni, non erano, infatti, compresi nel conteggio iniziale.

- Il primo è il Regno Unito, dove si voterà giovedì 4 luglio. Le elezioni politiche anticipate per la Camera dei Comuni sono state convocate dal premier conservatore Rishi Sunak il 22 maggio (l’ultima data utile sarebbe stata nel gennaio 2025, e la convinzione generale era che le elezioni si sarebbero tenute nel tardo autunno).

- Il secondo è la Francia, dove si voterà su due turni, domenica 30 giugno e domenica 7 luglio. Le elezioni per l’Assemblée Nationale (la Camera dei deputati) sono state convocate dal Presidente Emmanuel Macron la sera del 9 giugno, un’ora dopo la sconfitta bruciante del suo partito decretata dal voto per il parlamento europeo. La scadenza naturale della legislatura (e del secondo mandato presidenziale di Macron) sarebbe stata fra tre anni, ossia nella tarda primavera del 2025.

Le due elezioni hanno in comune alcuni profili: l’aver colto tutti di sorpresa, non solo gli osservatori esterni e gli elettori ma soprattutto i sostenitori dei due leader (il partito conservatore nel caso inglese, i partiti centristi nel caso francese); l’estrema brevità della campagna elettorale – nel caso francese, si tratta di poco più di tre settimane fra primo e secondo turno – e dunque l’affanno con cui i partiti hanno dovuto attrezzarsi, a cominciare dalla definizione delle candidature nei collegi uninominali; infine, la previsione di sconfitta per i due leader che le hanno convocate. Al di là di questo, si tratta di due situazioni che non potrebbero essere più diverse, tanto per lo sfondo su cui le elezioni si svolgeranno quanto per gli effetti che potrebbero derivarne. Vediamo perché.

Nel Regno Unito, l’unico dubbio è la dimensione della sconfitta per i Conservatori

Cominciamo dal Regno Unito, il caso più semplice (si fa per dire). Sono passati otto anni dal referendum del 2016 che ha decretato la Brexit. In questi otto anni il partito conservatore ha consumato quattro primi ministri (Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak), qualche punto di Pil per effetto della perdita del mercato europeo, nonché – a questo punto – la pazienza degli inglesi. In termini politici, i Conservatori si sono spostati a destra, all’inseguimento delle posizioni più estreme sostenute, al loro interno, da un’ala del partito e – all’esterno – dal fantasma incombente di Nigel Farage, ex leader di Ukip e attuale leader di Reform. Il successo di Ukip alle elezioni europee del 2014 – con il 26,6 per cento del voto e 24 seggi fu il primo partito, facendo campagna per Brexit – fu uno degli elementi che determinò la decisione da parte dell’allora primo ministro conservatore David Cameron di indire il referendum, sperando di chiudere così la questione in maniera definitiva. Le cose andarono diversamente, come è ben noto.

Vennero poi il Covid, la guerra in Ucraina, l’inflazione, il progressivo degrado dei servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti alla qualità dell’acqua potabile. Si aggiunse il danno – auto-inferto – alla credibilità dei Conservatori, per effetto della mai sopita guerriglia interna fra le diverse fazioni, del comportamento disinvolto di Boris Johnson e dei suoi collaboratori all’epoca dei lockdown (“una legge per me, un’altra per tutti gli altri”) e della avventatezza di Liz Truss (primo ministro per 50 giorni fra settembre e ottobre del 2022), il cui progetto di “mini budget”, a base di tagli permanenti alle tasse e maggiore indebitamento per finanziare spese una tantum, fece crollare in un colpo solo il cambio della sterlina, il valore dei titoli pubblici e la reputazione di buona amministrazione del suo partito.

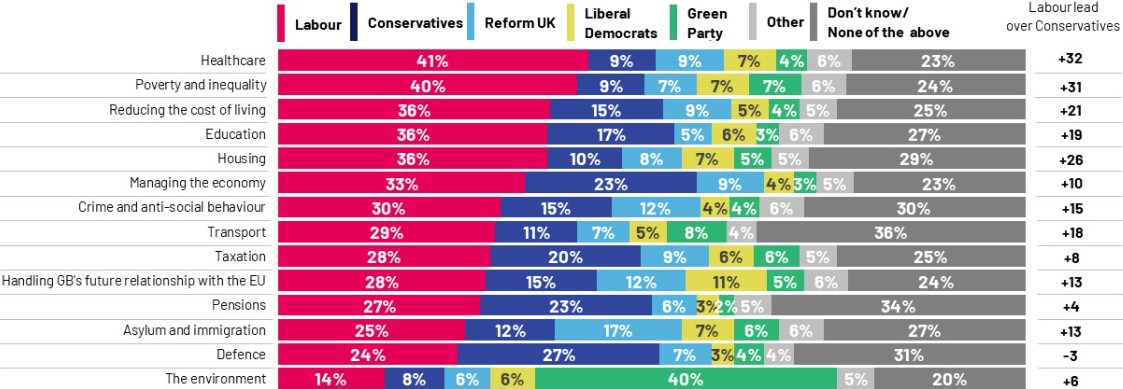

Tutto questo aprì praterie ai laburisti. Keir Starmer – attuale segretario e futuro primo ministro – divenuto leader del partito ai primi del 2020, è riuscito in quattro anni a portare il Labour dalle posizioni di sinistra radicale del precedente segretario Jeremy Corbin (espulso nel frattempo dal partito) a una collocazione assai più vicina al centro, e ha continuato a mantenere estrema prudenza – secondo alcuni, finanche eccessiva – durante la campagna elettorale. Oggi, gli inglesi si fidano più dei laburisti che dei conservatori, come mostra la figura.

I laburisti sono più affidabili dei conservatori

Per conseguenza, fra laburisti e conservatori, in termini di intenzioni di voto, ci sono – da tempo – circa 20 punti di distacco, a favore dei primi.

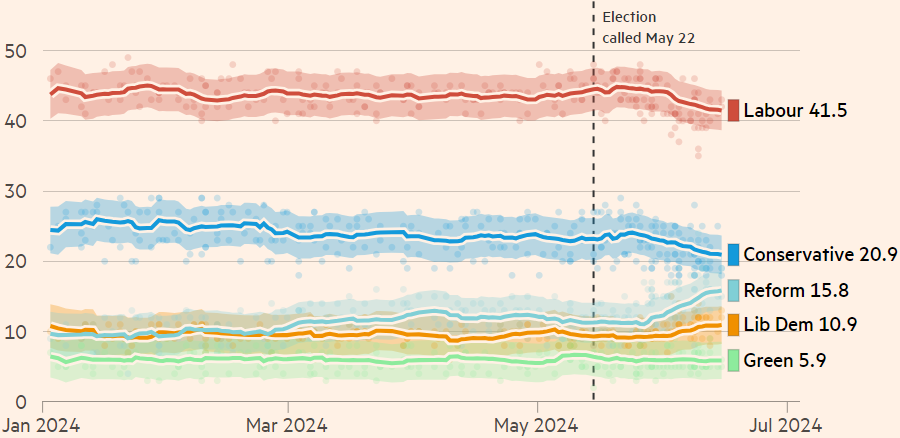

Nei sondaggi, i laburisti doppiano i conservatori (ma crescono i partiti minori)

Come tutto questo si tradurrà in seggi è ancora un’altra questione, complicata. In Gran Bretagna si eleggono 650 membri della Camera dei Comuni, in altrettanti collegi uninominali in cui passa chi prende un voto in più (i collegi sono stati ridisegnati di recente, ed è la prima volta che si vota con i collegi nuovi). La figura mostra chiaramente che, dal momento in cui sono state convocate le elezioni, i due partiti maggiori hanno entrambi perso voti a favore dei liberali e della destra populista di Reform. Per il risultato complessivo in numero di seggi contano sia l’insediamento locale dei vari partiti sia il voto cosiddetto “tattico”: ossia, la disponibilità degli elettori laburisti, liberali e verdi a votare per il candidato locale con le migliori probabilità di prendere un voto in più del candidato conservatore, dimostrata finora nelle elezioni suppletive vinte dall’opposizione.

A oggi, le proiezioni per i laburisti vanno da una confortevole maggioranza a una vittoria “a valanga”, di proporzioni storiche. Questa comporterebbe una altrettanto storica sconfitta per i conservatori, fino alla possibilità di perdere per la prima volta il ruolo di “opposizione di sua maestà”, a favore dei liberali. In altre parole, è possibile – perfino probabile – che il sistema politico inglese esca sconquassato da questa prova. In prospettiva, la crescente frammentazione del voto e lo spostamento su posizioni di destra radicale di una quota di elettorato – soprattutto ma non esclusivamente conservatore – sono destinati a complicarne e renderne assai meno prevedibile il funzionamento.

È uno dei problemi – non forse il più urgente, ma certo fra i più spinosi – che aspettano Sir Keir Starmer oltre la soglia del numero 10 di Downing Street.

In Francia, il rischio è una crisi di regime

Se c’è un’immagine capace di riassumere l’effetto che la decisione di Macron del 9 giugno ha prodotto sulla sua “squadra” (il governo, a cominciare dal Presidente del consiglio Gabriel Attal, suo pupillo, insediato esattamente sei mesi prima, il 9 gennaio 2024) è questa, scattata dai collaboratori del Presidente della Repubblica e prontamente postata sui social media dell’Eliseo, che immortala il momento in cui il Presidente comunica al governo la decisione di indire elezioni anticipate.

Macron è al centro della foto di spalle, quel che si vede bene sono le espressioni scioccate dei ministri. Non esattamente il quadro di un grande condottiero che galvanizza i suoi in vista della battaglia. A galvanizzarsi, semmai, sono stati gli avversari, a destra e a sinistra.

L’annuncio bomba di Macron, infatti, ha prodotto il ricompattamento non del centro – come forse il Presidente aveva sperato – bensì:

- certamente delle destre, sotto l’egida di Marine Le Pen: si presenteranno con il Front National sia parte dei dirigenti di Reconquête, formazione di “estremissima” destra guidata da Éric Zemmour, sia parte dei Républicains, il partito storico di centro-destra ormai ridotto a percentuali a una cifra;

- provvisoriamente anche delle sinistre, sotto l’ombrello del Nouveau Front Populaire, che mette insieme non si capisce bene come l’estremismo della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il riformismo dei socialisti di Raphaël Glucksmann (che molte speranze aveva suscitato con un buon risultato alle europee), i Verdi, quel che resta del Partito comunista, e una miriade di gruppuscoli e partitini vari.

Tutto questo sullo sfondo di un consenso per Macron che è sprofondato da mesi (27 per cento di approvazione contro 72 per cento che disapprovano, oggi; il dato è peggiorato dopo la convocazione delle elezioni, ma di pochi punti), e con tutti i sondaggi che segnalano come da un paio d’anni circa i francesi siano, fra tutti gli europei, i più scontenti e sfiduciati, tanto verso le istituzioni, quanto rispetto alle prospettive future del proprio paese. Un quadro del genere, così consolidato, non si rovescia certo in tre settimane.

A complicare le cose c’è il sistema elettorale, che prevede collegi uninominali e doppio turno: vengono eletti al primo turno i candidati che raccolgano il 50 per cento più uno dei voti nonché il 25 per cento del suffragio degli aventi diritto al voto nel collegio; nel caso in cui nessun candidato raggiunga entrambe le soglie, passano al secondo turno i due candidati più votati, e in ogni caso tutti quelli (in pratica, al massimo tre), che abbiano raccolto almeno il 12,5 per cento del suffragio degli iscritti nel collegio.

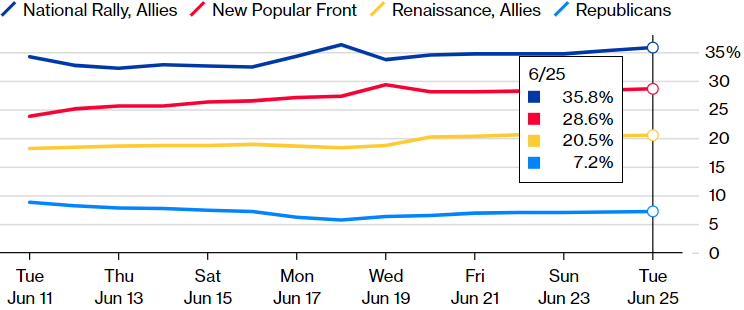

Il partito di Le Pen allunga rispetto all’alleanza di sinistra e ai centristi di Macron

I risultati dei sondaggi (vedi figura sopra) dicono che per l’alleanza centrista Renaissance il primo problema da superare sarà proprio l’accesso al secondo turno. Se l’affluenza sarà quella ipotizzata oggi dagli analisti, intorno al 60 per cento, e dando per scontato che – salvo in una manciata di collegi – primi e secondi saranno la destra e la sinistra, per raggiungere il fatidico 12,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali occorre raccogliere il 20,8 per cento dei voti espressi: una percentuale, dunque, appena superiore a quella media attribuita oggi ai centristi. Le loro prospettive potrebbero migliorare nel caso in cui l’affluenza fosse più alta; peggiorerebbero, invece, se l’affluenza fosse inferiore. Va tenuto conto, inoltre, che il voto per Macron si concentra nelle aree metropolitane, e dunque la media è fatta di collegi in cui la soglia verrà largamente superata – pochi – e di altri, la maggior parte, in cui rimarrà lontana. Senza parlare della improbabilità, in questa situazione, di costruire fra primo e secondo turno accordi di desistenza (con chi? la sinistra di Mélenchon o la destra di Le Pen?) che consentano ai centristi di essere eletti.

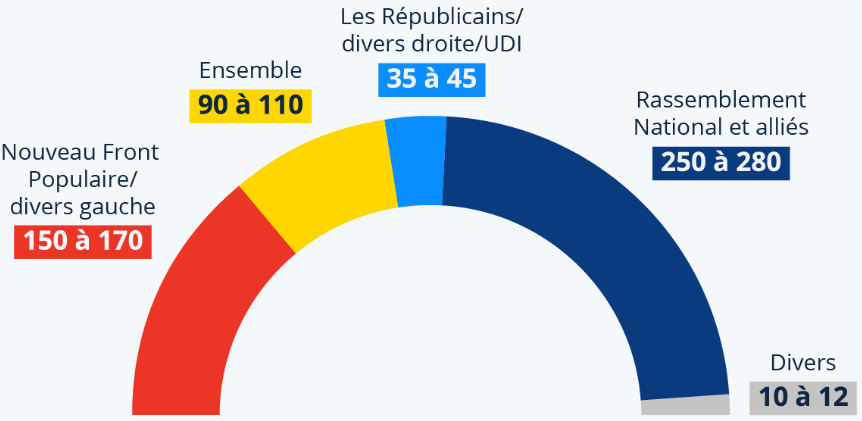

Quella che si prospetta, insomma, è una dura, forse durissima, sconfitta per il Presidente. Le proiezioni dei risultati in termini di seggi che si fanno oggi sono attendibili solo relativamente (dalla convocazione delle elezioni sono passate poco più di due settimane, e perciò i sondaggi a cui fare riferimento sono troppo pochi). Ne mostriamo una di seguito.

Assemblea Nazionale: maggioranza relativa per il Front National?

La maggioranza assoluta dell’Assemblea è pari a 289 seggi. L’opinione più diffusa fra gli analisti è che il Front National non la conquisterà; ma, a guardare i dati, manca davvero poco. In entrambi i casi – nessuna maggioranza nell’Assemblea, maggioranza per il Rassemblement National – si apriranno territori inesplorati. Quale che sia il responso delle urne, Macron non potrà per legge sciogliere l’Assemblea prima che sia passato un anno. Gli resteranno dunque quattro opzioni:

- nel caso di maggioranza assoluta del Rassemblement National, “coabitare” (è questa l’espressione francese) con un Presidente del Consiglio di colore politico opposto: questo è già avvenuto in passato (tre volte fra il 1986 e il 2002), ma erano tempi in cui la polarizzazione politica era ben inferiore a quella odierna, e comunque le istituzioni non venivano messe in discussione, né da destra (allora, i Républicains) né da sinistra (allora, i Socialisti)

- nel caso di assenza di una maggioranza politica in Parlamento, provare a spaccare entrambe le coalizioni per arrivare, di nuovo a una maggioranza centrista (ma ci sarebbero mai i numeri?) o inventarsi un governo tecnico, all’italiana, del tutto estraneo all’esperienza francese (ma per fare che cosa?)

- sempre in caso di assenza di una maggioranza politica, mettere in piedi un governo di minoranza (di nuovo, con quali numeri?), che decida facendo largo ricorso ai “poteri eccezionali” attribuiti dalla Costituzione al Presidente (ma a costo di quali e quanti conflitti?)

- infine, dimettersi, possibilità che Macron stesso finora ha esplicitamente escluso.

Per la Francia (forse anche per l’Europa) si apre un periodo difficile; la crisi potrebbe essere, più che politica, istituzionale e di regime. Ci vorrà, per superare questo momento, saggezza e prudenza da parte di tutti, e in particolare di Macron; il quale, finora, non parrebbe possederne molta di riserva.

© Riproduzione riservata