Il devastante attentato terroristico di Hamas lo scorso 7 ottobre e la guerra tra Israele e Gaza hanno spostato l’attenzione mediatica dal Medio al Vicino Oriente. Così facendo, si sono spenti i riflettori sulle proteste del movimento Donna vita libertà che avevano agitato l’Iran nell’ultimo anno e mezzo. A far parlare nuovamente di Iran è stata la drammatica morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Amir Abdollahian nell’incidente di elicottero del 19 maggio. La loro morte è stata accolta da lamenti funebri e, nel caso di Raisi, anche dal giubilo di parte della popolazione a cui egli era inviso per molteplici motivi.

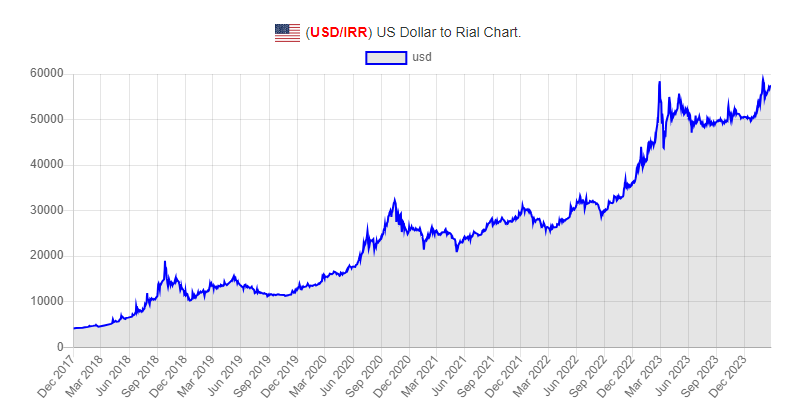

Nel 1988 Raisi era infatti stato membro del comitato della morte che aveva mandato al patibolo migliaia di oppositori, molti dei quali appartenenti ai Mujaheddin del popolo [1]. Per questo motivo, era soprannominato “il macellaio di Teheran”. Inoltre, la formazione di Raisi era legata esclusivamente alla madreseh, ovvero alla scuola coranica. Non aveva alcuna formazione laica ed era sempre stato favorevole all’imposizione del velo. Nell’ultimo anno e mezzo, durante le proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini, era stato tra coloro che avevano ordinato di reprimere ogni forma di dissenso. Oltre che alle donne, il presidente Raisi era inviso anche alle minoranze etniche. Infine, la crisi economica, la corruzione diffusa e la perdita di valore del rial, la valuta iraniana, sono state spesso imputate a una pessima gestione della cosa pubblica da parte del suo governo.

Di conseguenza, le manifestazioni di giubilo per la morte di Raisi sono state condivise da tutti coloro che risentono della crisi economica (un terzo degli iraniani vive sotto la soglia di povertà, sebbene si tratti di un paese ricco di petrolio, gas e altre risorse naturali), dalle famiglie di coloro che furono giustiziati nel 1988, dalle minoranze religiose e da tutte quelle donne contrarie all’obbligatorietà del velo e alle pene severe imposte in caso di trasgressione. È questo il Paese “contro”, quello con cui si deve misurare il regime. La rabbia è quindi trasversale, unisce ceti sociali diversi. Per impaurire coloro che dissentono, e hanno osato festeggiare la morte di Raisi, anche sui social network, le autorità della Repubblica islamica hanno minacciato pene severe.

Ora, in attesa delle elezioni del 28 giugno, a sostituire Raisi è il suo vice Mokhber, che ha una lunga esperienza in fondi di investimento e ha fatto parte della delegazione che si era recata a Mosca per rifornire Putin di missili e droni. Ministro degli Esteri ad interim è Baqeri-Kani, già negoziatore nucleare. Fino al 3 giugno i candidati potranno registrarsi, dopodiché la campagna elettorale avrà luogo tra il 12 e il 27 giugno. A correre in queste presidenziali saranno però soltanto coloro che passeranno le forche caudine del Consiglio dei Guardiani, un organo di 12 giuristi, di diritto islamico, molto vicini al leader supremo. Saranno quindi esclusi tutti coloro che non sono espressione del potere.

Tra i possibili candidati vi è Saeed Jalili, che si era già candidato in passato, invano. Si tratta di un ultraconservatore, rigido, permeato dell’ideologia khomeinista, antioccidentale. Un altro possibile candidato è Ali Larijani. Privo di carisma, proviene da una famiglia importante, da 45 anni in posizioni di potere all’interno della Repubblica islamica ma nelle elezioni presidenziali del 2021 non aveva avuto l’ok del Consiglio dei Guardiani e quindi non era stato tra i candidati che si erano giocati la poltrona di presidente. Un terzo personaggio potrebbe essere Mokhber, il presidente ad interim, ma per poter correre dovrebbe dimettersi. Potrebbe esserci anche qualche moderato, ma di certo non un nome noto in Iran e all’estero.

Ora, si tratta di capire se i vertici di Teheran vorranno replicare il modello Raisi, cercando un politico che potrebbe usare la posizione di presidente della repubblica per poi andare a sostituire il leader supremo Ali Khamenei. In ogni caso è lui, il Rahbar, ad avere sempre l’ultima parola su tutto, politica estera e nucleare inclusi, anche se non gode più del consenso della maggioranza della popolazione e – per questo motivo – già si prevede una bassa affluenza alle urne nella giornata del 28 giugno: se per le autorità un’alta affluenza è sinonimo di legittimità del potere, molti si asterranno dal voto in segno di dissenso. Perché, dopotutto, questo resta l’unico strumento che gli iraniani hanno per dire no.

Brevemente, qualche osservazione sulla successione al leader supremo, sull’economia e sulla politica estera. L’Iran è un paese che riserva tante sorprese: nessuno si aspettava la vittoria elettorale del presidente Mohammad Khatami, riformista, nel 1997; e tantomeno l’arrivo nell’arena politica di uno sconosciuto Mahmoud Ahmadinejad nel 2005. Per quanto riguarda il leader supremo, né la popolazione né la leadership desiderano una repubblica ereditaria in cui al padre Ali Khamenei succede il figlio Mojtaba: per non creare imbarazzo, molto probabilmente quest’ultimo continuerà a restare nell’ombra, curando gli interessi di famiglia. E non possiamo escludere che al Rahbar succeda un consiglio, una sorta di triumvirato che si guarderà bene dal pestare i piedi alle Guardie della rivoluzione nelle cui mani risiede il vero potere militare ed economico.

In fatto di economia, al momento i profitti della Repubblica islamica derivano per la maggior parte dalla vendita di petrolio alla Cina, attraverso l’attenta mediazione degli Emirati e della Malesia. E Pechino resta un interlocutore anche nella guerra tra Israele e Gaza, perché la Cina ha costruito infrastrutture nella regione e soltanto la pace permette di utilizzarle. Infine, in politica estera l’attenzione degli analisti è focalizzata sui negoziati tra Teheran e Washington. Raisi inveiva contro il Grande Satana ma aveva comunque scelto – con il consenso del leader supremo Khamenei - di portare avanti i colloqui con gli Stati Uniti. A mediare, tra Washington e Teheran, i vertici dell’Oman che da decenni giocano il ruolo importante in un Medio Oriente dove soffiano venti di guerra.

[1] E’ difficile stabilire il numero esatto di vittime: Amnesty International le quantifica in 2.462 (probabilmente quelle ufficialmente accertate), Euronews e altre fonti tra le 5.000 e le 10.000, ma il numero, secondo gli attivisti, potrebbe essere anche più alto

Fonte immagine copertina: imagoeconomica.it

© Riproduzione riservata