Nella prima parte di questa analisi dedicata al Pakistan avevamo descritto la complessa situazione interna partendo dall’artificiosa costruzione dei confini stessi del paese: la Linea Durand con l’Afghanistan e la Linea Radcliffe con l’India. Ripartiamo da lì: ovvero guardando le due linee di confine in senso estroverso e non introverso.

La Linea Radcliffe fu tracciata appunto dal funzionario britannico incaricato di dividere l’India (territori del Raj Britannico a maggioranza indù) dal Pakistan (quelli invece a maggioranza musulmana). Compito però impossibile: specie nel Punjab, vasta regione agricola nel nord-ovest, la commistione interreligiosa delle comunità era tale che nessun confine avrebbe potuto separarle in modo netto. A questo si aggiunse il problema dei cosiddetti ‘stati principeschi’, dove nobili locali controllavano territori in (relativa) autonomia nel Raj. Al momento dell’indipendenza, dovevano scegliere se unirsi ora all’India, ora al Pakistan. Tutti scelsero di congiungersi con il paese con cui si riconoscevano su base religiosa. In un solo caso questo comportò una differenza tra scelta del principe e maggioranza della popolazione: in Kashmir, territorio nel remoto nord ovest, dove il principe indù volle unirsi all’India, a dispetto della vasta maggioranza della popolazione kashmira che è musulmana. La Linea Radcliffe parte dalle coste dell’Oceano Indiano dirigendosi verso nord, dove taglia appunto il Punjab in due, ma si ferma una volta arrivata in Kashmir. L’India rivendica il territorio in base alla scelta del suo principe nel 1947. Il Pakistan rispetto al principio di assegnare i territori secondo la maggioranza religiosa locale. Se la Linea Radcliffe è riconosciuta de jure e de facto da entrambi i paesi, ecco che il Kashmir è diviso a metà dal suo prolungamento, la ‘Linea di Controllo’ dove i due eserciti si sono assestati dopo 4 guerre (1947, 1965, 1971, 1999).

Il Pakistan, come l’India, rivendica l’intero Kashmir come proprio. Le carte ufficiali dei due paesi lo rappresentano come regione ‘irredenta’ occupata dal nemico. La questione del Kashmir si può spiegare solo parzialmente con calcoli di tipo economico. È una regione di grande importanza per l’approvvigionamento idrico (Gange e Indo lo attraversano) e idroelettrico. Ma è fondamentalmente una questione identitaria: per il Pakistan, il completamento del progetto nazionale di santuario per i musulmani del subcontinente (progetto, peraltro, che ha conosciuto un devastante colpo con la separazione della sua ala orientale nel 1971 e l’indipendenza del Bangladesh). Progetto avversato dall’India, nemesi perpetua. Le relazioni con Delhi non potranno mai ricomporsi fintantoché il Kashmir rimarrà un problema irrisolto. L’approccio coercitivo e violento nel Kashmir indiano del governo Modi ha ulteriormente inasprito i rapporti.

Non vi è una soluzione militare per Islamabad: l’esercito indiano può contare su di un’economia dieci volte superiore a quella del Pakistan e sulla più vasta popolazione del pianeta. Il Pakistan ha dunque attuato tre tattiche per ovviare a tale disparità. Primo: supportare (specie tramite i suoi famigerati servizi segreti, ISI – Inter-Service Intelligence) gruppi Islamisti armati per portare il conflitto sul campo non-convenzionale (guerriglia, sabotaggio, terrorismo: ricordiamo i sanguinosi attentati a Mumbai nel 2008). Secondo: dotarsi di armi atomiche, garante ultimo di deterrenza contro ogni intento bellicista di Delhi. Terzo: avvicinarsi a chiunque possa fornire aiuto in funzione anti-indiana.

Il rapporto con gruppi islamisti è estremamente complesso. Il Pakistan è nominalmente una repubblica islamica; ma le sue istituzioni rimangono fondamentalmente laiche e secolari (in netto contrasto, per esempio, con i vicini Iran o Afghanistan), specie l’esercito e gli apparati di sicurezza. Esse foraggiano e dispongono di gruppi islamisti come Lashkar-e Taiba nel fronteggiare l’India; ma non ne condividono l’ideologia, men che meno i propositi di rivoluzione islamica a volte sbandierati da queste formazioni. Gioco pericoloso in un paese dove, comunque, la quasi totalità della popolazione è musulmana; e dove consistenti parti di essa nutrono simpatie profonde per interpretazioni più militanti e svolte radicali dell’Islam.

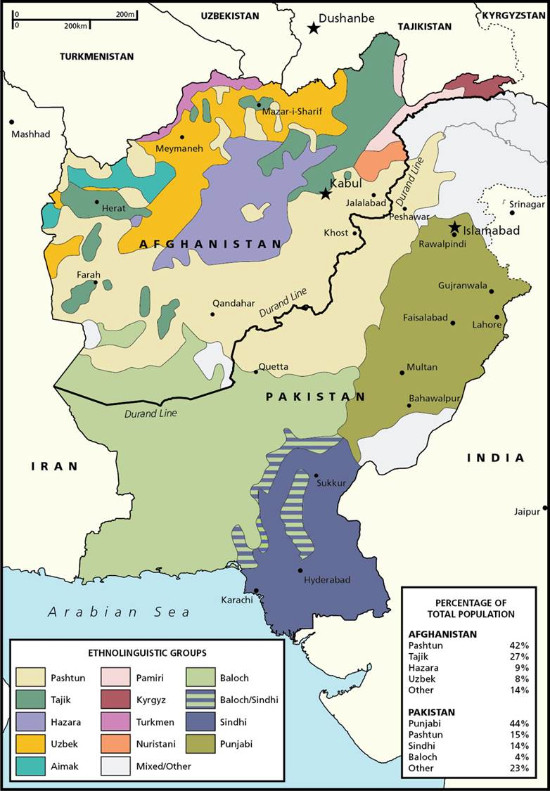

Questo problema si è evidenziato in maniera drammatica rispetto all’altra frontiera: quella occidentale con l’Afghanistan. Questa taglia la comunità pathan (anche detti pashtun): un terzo in Afghanistan, appunto, dove sono il gruppo etno-linguistico maggioritario e due terzi in Pakistan, specie nella regione del Khyber Pakhtunkhwa, precedentemente chiamato (da dizione, ancora una volta, inglese) Provincia della Frontiera del Nord Ovest. Il movimento talebano ha origini in questo territorio. È noto infatti il ruolo del Pakistan, durante e dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1978, nel radicalizzare tramite una fitta rete di scuole coraniche (le madrasa) e predicatori sia i rifugiati che attraversavano il confine per via della guerra, sia la locale popolazione pathan. Obiettivo era la formazione di un movimento militante per fronteggiare i Sovietici prima e mantenere influenza nel paese poi.

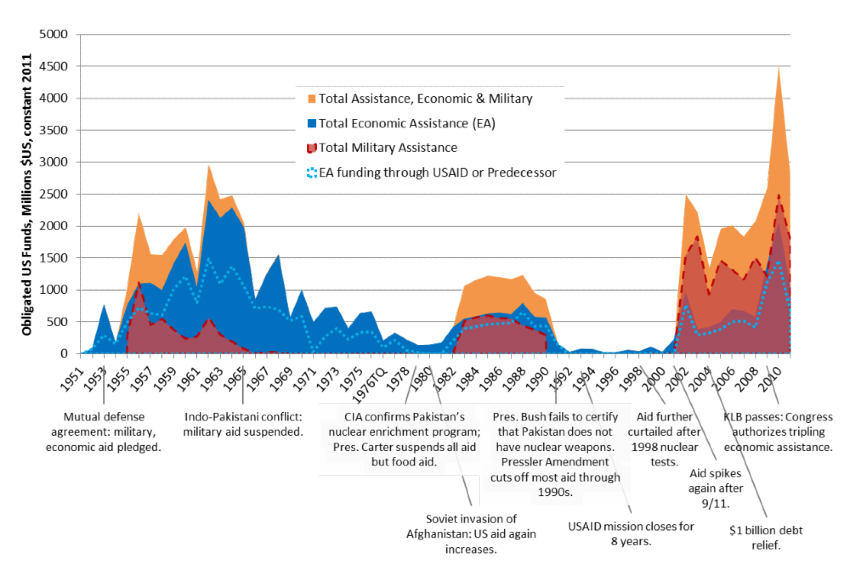

Tuttavia, la fine della guerra fredda e le politiche americane post-11 Settembre hanno profondamente mutato lo scenario entro il quale il Pakistan si muove. In primo luogo, la guerra in Afghanistan degli anni ’80 vedeva il Pakistan come alleato (o agente) degli Americani in funzione anti-sovietica. Non era una novità: con l’India tecnicamente paese non allineato, ma vicina a Mosca (cosa che perdura tutt’ora), il Pakistan si volgeva quasi necessariamente agli USA. Con il regime di Zia-ul Haqq, generale golpista nel 1977, Washington trovò una leadership ideologicamente opposta al comunismo e votata a una islamizzazione del paese. Finita la guerra fredda, Washington ritirò il proprio sostegno: il Pakistan non serviva più. Ma rimanevano, per Islamabad, i Talebani: al di qua e al di là della Linea Durand. Non basta: nel 1996, questi conquistano il potere a Kabul. Islamabad ne è felice: un governo legato a doppio filo con le comunità pathan pakistane e vicino all’ISI. Esso garantisce una profondità strategica con l’India (sempre al centro dei calcoli dei decisori di Islamabad) ed evita il rischio di un accerchiamento. In questo senso, un governo ostile a Kabul è sempre un incubo per il Pakistan.

Ma ecco che l’11 Settembre cambia tutto questo. Gli USA attaccano l’Afghanistan nell’ottobre 2001, accusando il regime Talebano di ospitare Osama bin Laden e Al-Qaeda. L’invasione americana non può avvenire senza il sostegno del Pakistan: la sua collocazione geografica lo impone. Si ripete lo stesso schema degli anni ’80: aiuti economici e militari in cambio di appoggio politico e assistenza logistica, per non parlare di collaborazione a livello di intelligence. Ma questa volta, i Talebani sono il nemico. Islamabad non può ignorare né le pressioni, né le offerte americane – la sua economia, come ricordavamo nella precedente puntata, ha sempre bisogno di fondi. Tuttavia, ora si tratta di muovere contro i Talebani stessi, per di più su richiesta della potenza imperialista per eccellenza, gli USA. L’invasione dell’Iraq nel 2003, e il supporto a Israele durante l’Intifada del 2000-2005, non fanno che complicare, o rendere impossibile, la quadratura del cerchio per Islamabad. La maggioranza dell’opinione pubblica pakistana si oppone infatti fortemente all’aiuto fornito dal proprio paese all’America dei neoconservatori. Opposizione che diventa ribellione aperta nelle aree a maggioranza pathan del nord ovest, dove i Talebani hanno presenza radicata.

La gestione di queste aree, per il governo di Musharraf, diventa vieppiù complessa. Da un lato, si creano le FATA (Aree Federali ad Amministrazione Tribale), nel tentativo di subappaltare queste regioni, da sempre restie alla piena sottomissione a qualsivoglia governo centrale, a notabili ed assemblee locali; dall’altro, l’esercito pakistano muove contro queste stesse popolazioni quando rigettano tout-court il controllo di Islamabad, guidati da varie fazioni talebane locali. Il già citato Anatol Lieven, in Pakistan proprio in quegli anni di massima insorgenza talebana (2006-2010), ritiene che la capacità di tenuta del paese sia al limite. Un intervento diretto degli USA a supporto del regime di Musharraf potrebbe causare una guerra civile.

Forse esagerato: ma ci dà comunque l’idea dell’equilibrismo estremo di Islamabad in quegli anni. Equilibrismo che diventa stupefacente ambiguità quando nel maggio 2011 Bin Laden stesso viene ucciso da forze di sicurezza americane ad Abbotabad, città a due ore di macchina dalla capitale e sede di una delle più importanti accademie militari. Come poteva Islamabad non sapere che l’uomo più ricercato al mondo si trovasse letteralmente in casa? Come hanno potuto gli USA, ribattevano, compiere un tale raid senza informare l’alleato?

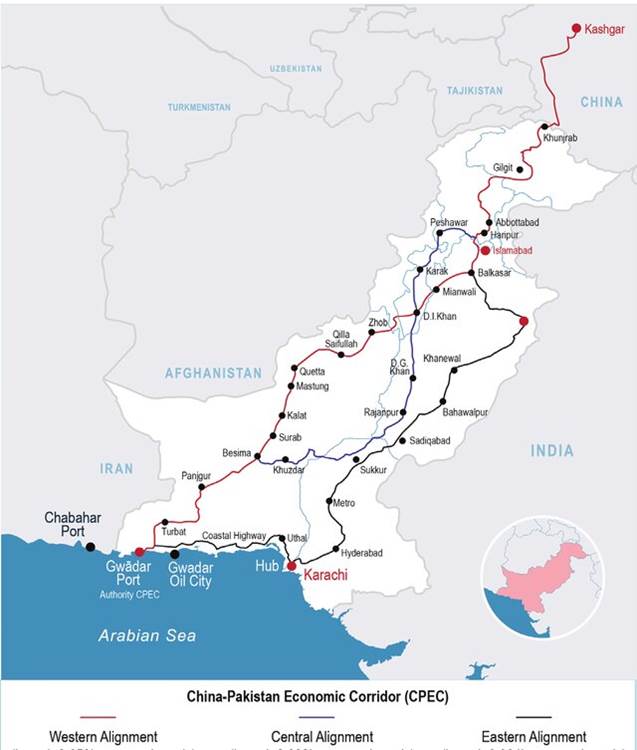

Questo episodio non fa che evidenziare la costante ambivalenza del rapporto America-Pakistan. Rapporto che però, ancora una volta, è sempre il riflesso dell’ossessione pakistana per l’India. Ecco che dunque l’emergere della Cina come potenza mondiale si inserisce in questo contesto. Se gli USA sono inaffidabili, Pechino offre garanzie maggiori – per lo meno a prima vista. L’India rappresenta pure per Pechino un rivale (sebbene non una questione esistenziale come per il Pakistan). Non solo: la Cina ha enormi disponibilità di capitale; Islamabad estremo bisogno di investimenti. Qui emerge, a inizio anni 2010, il C-PEC, acronimo di Corridoio Economico Cina-Pakistan, parte integrante e fondamentale delle cosiddette ‘nuove vie della seta’ o più prosaicamente ‘Belt and Road Initiative.’

Il C-PEC rappresenta una serie di investimenti infrastrutturali (in particolare autostrade, ferrovie, impianti energetici, poli logistici) dal valore complessivo di oltre 60 miliardi di dollari (poco meno di un sesto dell’interna economia pakistana). Finanziato appunto da capitale cinese, e costruito per la maggior parte pure da mano d’opera mandarina, ha come sbocco ultimo il porto di Gwadar, sulla costa occidentale del paese, nel Balochistan. Non è solo un modo di allocare il surplus di capitale accumulato da Pechino in questi anni (decenni, ormai) di surplus commerciale. È innanzitutto il tentativo di ovviare al problema geopolitico fondamentale della Cina: come suggerisce Stephen Kotkin, studioso americano, ‘la Cina non ha una California’ – uno sbocco su un altro mare, che impedirebbe di bloccare le ambizioni di Pechino nei mari prospicienti le sue coste ad oriente. Il C-PEC vuole trasformare il Pakistan in un sicuro attracco marittimo specie per gli approvvigionamenti energetici: situato di fronte al Golfo Persico, da dove trae la maggior parte degli idrocarburi necessari alla sua economia, la Cina non dovrebbe più necessariamente compiere il periplo del continente attraversando colli di bottiglia (come Malacca) e mari (come il Golfo del Bengala) controllati da potenze ostili (USA e India in primis).

Non è detto che ci riesca. Se il Pakistan è difficile da controllare per i Pakistani, figuriamoci per attori esterni (chiedere, appunto, agli Americani). Islamabad è già in ritardo nella restituzione dei debiti nei confronti di Pechino, che ammontano ad oltre 40 miliardi di dollari. Inefficienze burocratiche e corruzione, economia in perenne crisi finanziaria e instabilità governativa sono solo alcuni dei problemi con cui la Cina ha a che fare. Ancor più importante è il tragitto stesso di alcune infrastrutture chiave del C-PEC: per arrivare a Gwadar, si deve attraversare il Balochistan. Stato federale che comprende metà del territorio nazionale, è sottopopolato, povero e marginalizzato: ragioni che hanno dato vita ad un violento movimento indipendentista, che attacca ora non solo forze di sicurezza pakistane, ma anche lavoratori e imprenditori cinesi che arrivano nella zona. Ci sono stati incidenti con parecchi morti.

Previsioni di un progressivo disfacimento del paese, per diventare uno ‘stato fallito’, sono analiticamente plausibili date le sfide da affrontare – sfide per il quale il Pakistan sembra non essere, obiettivamente, equipaggiato. Eppure, tradurre il titolo del libro di Lieven come ‘difficile’ può essere fuorviante: ‘a hard country’ significa anche un paese duro, resiliente. A causa o a dispetto della sua tremenda complessità, il Pakistan resiste.

© Riproduzione riservata