Giovedì 16 dicembre, in Italia, è giorno di sciopero generale. È il primo dal 2014. Ed è stato proclamato il 6 dicembre scorso da Cgil e Uil per bocca dei rispettivi segretari, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Questo sciopero, però, sarebbe forse meglio chiamarlo particolare e non generale: è stato indetto da due confederazioni sindacali su tre (la Cisl si è dissociata), e successivamente la Commissione di Garanzia ha escluso che possa coinvolgere alcuni servizi pubblici.

In ogni caso, Maurizio Landini ha spiegato la decisione in questi termini (la Repubblica, 8 dicembre): «Scioperiamo perché quella del governo è una manovra socialmente ingiusta e vogliamo cambiarla: ignora la condizione in cui vive la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e il punto di vista di chi li rappresenta».

Il conflitto sociale

Facciamo un passo indietro. A ripercorrere la storia italiana del Novecento, una cosa salta agli occhi: almeno fino agli anni Sessanta del secolo, lo sciopero di per sé – e tanto più lo sciopero generale proclamato a livello nazionale dai sindacati più rappresentativi – costituiva il momento culminante di una fase di conflitto sociale. Era, insieme, dimostrazione di forza e coesione da parte delle organizzazioni dei lavoratori, ma anche arma estrema il cui uso, se coronato da successo, poteva far cambiare le leggi, far dimettere singoli ministri o addirittura provocare la caduta di un governo.

Tutto questo oggi appare remoto, vagamente irreale.

Il massimo risultato che lo sciopero di domani potrebbe conseguire è la modifica di qualche comma della legge di Bilancio, magari nella direzione auspicata da Cgil e Uil, ma non certo in misura tale da «produrre quella giustizia sociale di cui il Paese ha bisogno». Ossia, sempre dall’intervista di Landini, porre fine alla precarietà del lavoro, offrire maggiori opportunità ai giovani e alle donne, combattere l’evasione fiscale e tagliare le rendite finanziarie. Tutte ottime cose, queste, che però non si fanno con un colpo di bacchetta magica in una sola legge di Bilancio.

Gli obiettivi specifici

E qui c’è una prima questione. Gli scioperi “di un tempo” erano tendenzialmente collegati a obiettivi specifici: la riduzione degli orari di lavoro, l’introduzione di tutele per i lavoratori, il riconoscimento di diritti, a partire dal diritto stesso di sciopero e dal divieto di uso della forza contro manifestanti/scioperanti. Non che quelle richieste non avessero significato politico, tutt’altro. Incidevano nel vivo del confronto (e del conflitto) sociale e politico di quell’epoca: tipicamente, pertanto, il fallimento/successo dello sciopero risultava immediatamente percepibile (lo sciopero poteva anche avere conseguenze strettamente politiche oltre che istituzionali, come avvenne nel 1904, in cui si consumò una delle spaccature storiche della sinistra italiana). A partire dagli anni Settanta/Ottanta, però, significatività e impatto dello sciopero generale andarono affievolendosi, fino a trasformarlo in uno strumento come un altro di rivendicazioni di categoria, più o meno politicizzate e condivise.

L'atmosfera e la rappresentanza

Oggi, qualcosa dell’atmosfera del lontano passato si percepisce nell’impegno dei sindacalisti/attivisti come Aboubakar Soumahoro a sostegno dei braccianti clandestini impiegati nelle campagne, piuttosto che nei tentativi di auto-organizzazione dei riders della gig-economy. È più difficile, invece, rintracciarne lo spirito negli scioperi generali contro la legge Finanziaria indetti periodicamente dalle tre maggiori confederazioni dal 1980 al 2010: ce ne sono stati una decina circa, alla media di uno ogni tre anni quindi.

A questi si sono aggiunti gli scioperi proclamati contro specifiche misure, quali la decisione di Confindustria di sospendere l’applicazione della scala mobile (1982), l’introduzione dei ticket sanitari (1989), la proposta di abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (2002), la riforma Fornero delle pensioni (2011), l’adozione del cosiddetto jobs act (2014).

Molte parole sono state spese sul ruolo delle istituzioni elettive rispetto a quello delle organizzazioni di categoria, sulle decisioni che toccano alle prime e su quanto le seconde abbiano titolo a intervenire, discussioni che sono state puntualmente riproposte in relazione allo sciopero di giovedì prossimo. Qui, tuttavia, vogliamo guardare alla questione in una prospettiva diversa, un po’ più di lungo periodo.

Contro e basta

Il ritorno alla “tradizione” dello sciopero generale contro la Finanziaria avviene quest’anno in una situazione che tradizionale non è affatto, sullo sfondo delle incertezze economiche causate dalla pandemia, delle minacce di inflazione, dei timori provocati dalla ripresa invernale dei contagi, complicando inoltre almeno nelle grandi città uno degli ultimi giorni di shopping natalizio (non è una notazione futile: per molti piccoli esercizi, è nei giorni di dicembre che si “fa” il bilancio, secondo alcune stime gli incassi del mese pesano per il 20-25 per cento sul totale dell’anno): rischia di contribuire, insomma, più che alla giustizia sociale, a irritare i nervi e inasprire risentimenti, cosa di cui non si avverte particolarmente il bisogno.

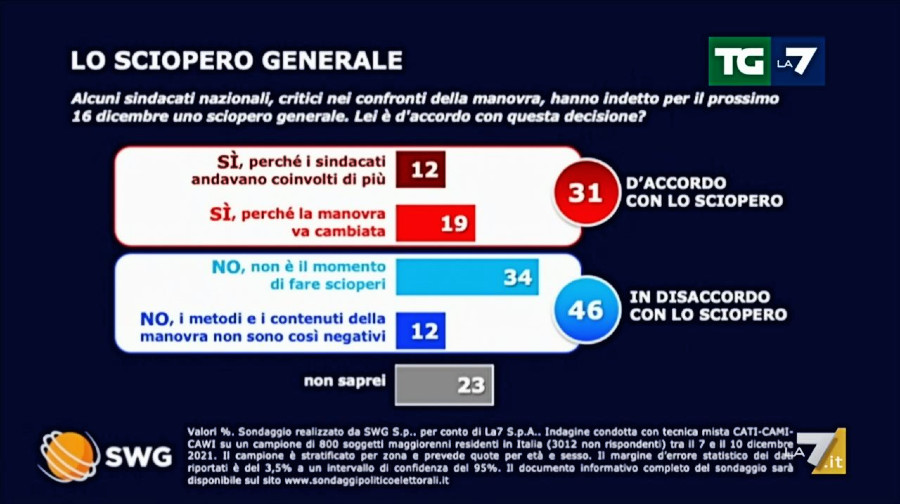

Puntualmente, i sondaggi di opinione registrano che c’è scarsa simpatia per l’iniziativa: il 13 dicembre, per esempio, solo il 31 per cento degli intervistati si esprimeva a favore, con un 46 per cento di contrari.

Ci sono anche, per tutto questo, ragioni di natura più profonda e, come si dice, strutturale. In realtà, l’idea stessa di sciopero generale implica la convinzione che vi sia un interesse generale da difendere che riguarda il mondo del lavoro nel suo complesso, le condizioni di vita di tutti i lavoratori e in una accezione più estesa la società intera. E così fu in larga misura dopo la rivoluzione industriale, e negli anni in cui fu costruito il welfare state nelle democrazie occidentali.

L'interesse generale che non c'è

Oggi, per effetto di pressioni di natura diversa, a cominciare dagli andamenti demografici e dalle trasformazioni produttive, questo interesse generale si è quasi ovunque frantumato in una miriade di interessi particolari, spesso contrapposti: gli interessi dei pensionati non coincidono con quelli dei lavoratori, quelli dei cittadini possono confliggere con quelli degli immigrati, quelli dei giovani sono in contrasto con quelli delle generazioni più anziane, i dipendenti della pubblica amministrazione hanno ben poco a che spartire con gli “invisibili”, per dirne solo qualcuna. E i grandi sindacati, finora, non hanno dimostrato una particolare capacità di ricucire questi strappi, finendo anzi spesso con il rappresentare, semplicemente, le categorie numericamente più forti fra i propri iscritti (crescentemente, i pensionati, il pubblico impiego e, per dirla con una brutta parola, i “garantiti”; ma non solo in Italia).

Manca il senso di un futuro comune

Poco sappiamo, anche, delle correnti profonde che sottendono scelte individuali segnate dall’esperienza della pandemia: si pensi che in Italia nel secondo trimestre del 2021 le persone che hanno volontariamente scelto di dimettersi dal proprio posto di lavoro sono state 484.000, in crescita dell’87 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, e nel terzo trimestre ce ne sono state altre 111.000, più 26,7 per cento sul 2020. Non si tratta, peraltro, di un fenomeno solo italiano, tant’è che negli Stati Uniti, dove è anche maggiormente diffuso, è stato battezzato con il termine di Great Resignation. È troppo presto per dire se il fenomeno sia temporaneo o destinato a durare, e quanto giochino motivazioni personali (negative, quali la perdita di senso del lavoro, o positive, quali la volontà di trovare un lavoro migliore) e costrizioni sociali, quali il carico di cura familiare che con la pandemia è cresciuto e che in Italia in particolare (ma anche qui, non solo in Italia) è ricaduto sulle donne in misura assai più pesante che sugli uomini.

Le risposte le darà il tempo, ma una cosa si può dire fin da oggi: quello che ci manca in questo momento è il senso di un futuro comune. Che cosa fare e come farlo, insieme.

Uno sciopero generale alla vigilia di Natale, pur con le migliori intenzioni, sembra uno strumento piuttosto rudimentale per fare un passo avanti nella direzione giusta. Viene da pensare, usando un vecchio detto americano, che per chi ha in mano solo un martello, la tentazione è di affrontare qualunque problema come se fosse un chiodo.

© Riproduzione riservata