Travolta dalle crescenti tentazioni dell’uso di armi atomiche (seppur limitato a ordigni tattici a bassa potenza) che si diffondono dal conflitto in Ucraina e dalla generale corsa al riarmo (convenzionale e non) che ne è scaturita, la notizia del fallimento della Conferenza di Riesame del Trattato di non proliferazione nucleare, svoltasi nel mese di agosto a New York, è scivolata via nel disinteresse generale.

Eppure, la Conferenza resta il solo consesso mondiale che cerca di regolare l’utilizzo civile e militare dell’energia atomica, proibendo a tutti i Paesi di possedere armi nucleari - tranne Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e i soli autorizzati dal Trattato in questione a detenerle - in cambio dell’impegno a eliminarle (ma in un futuro indeterminato, quindi senza precisi vincoli temporali) dai propri arsenali.

Una governance inceppata

Pochissimi media hanno speso qualche riga su questo ennesimo fiasco del sistema di governance internazionale. Eppure, proprio perché circolano sempre più frequenti e inquietanti notizie sulla “banalizzazione” della bomba atomica - ormai equiparata a «un’arma come le altre», impiegabile per risolvere conflitti convenzionali incancreniti e quindi con una soglia d’impiego potenzialmente sempre più bassa - e perché un crescente numero di paesi cerca di entrarne in possesso, l’annuncio di questo “nulla di fatto” avrebbe dovuto suscitare ben altra reazione che una sostanziale indifferenza.

I due co-presidenti della Conferenza, gli argentini Gustavo Zlauvinen e Rafael Grossi, non sono stati in grado di coagulare un minimo consenso che portasse alla redazione di un documento finale comune, per generico che fosse, il quale ribadisse quanto meno la necessità di proseguire gli sforzi internazionali contro la diffusione dell’arma atomica.

Il pretesto per questo fallimento l’ha fornito la Russia: accusata più o meno esplicitamente da molti Paesi di mettere a rischio il funzionamento della centrale elettronucleare civile ucraina di Zaporizhzhia a causa delle sue attività belliche nella regione circostante - con il conseguente pericolo di un massiccio rilascio di radioattività nell’atmosfera se l’impianto fosse colpito da attacchi anche casuali - Mosca ha rifiutato di sottoscrivere la bozza di risoluzione che conteneva, a suo dire, «paragrafi spudoratamente politici».

La corsa al riarmo

Poco male, si potrebbe pensare: non è la prima volta che accade un simile “nulla di fatto”. Non era però mai avvenuto che due conferenze consecutive (la loro cadenza è quinquennale, ma l’ultima sessione è stata rinviata di un biennio a causa della pandemia) non riuscissero a elaborare un testo condiviso. Segno evidente di tempi sempre più difficili per gli sforzi diretti a limitare le armi di distruzione di massa, ma anche, più in generale, per il contenimento della nuova, imponente corsa globale al riarmo in atto dalla metà dello scorso decennio.

Secondo i dati pubblicati nell’aprile scorso dal Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), forse la più autorevole organizzazione mondiale indipendente di ricerca sulla pace e il disarmo, le spese militari nel 2021 sono ammontate a 2.113 miliardi di dollari, con un aumento del 20,25% rispetto al 2014, e il traguardo dei 2.500 miliardi sarà probabilmente superato entro la metà del decennio. Ne avevamo riferito ampiamente nel gennaio scorso su Mondo Economico.

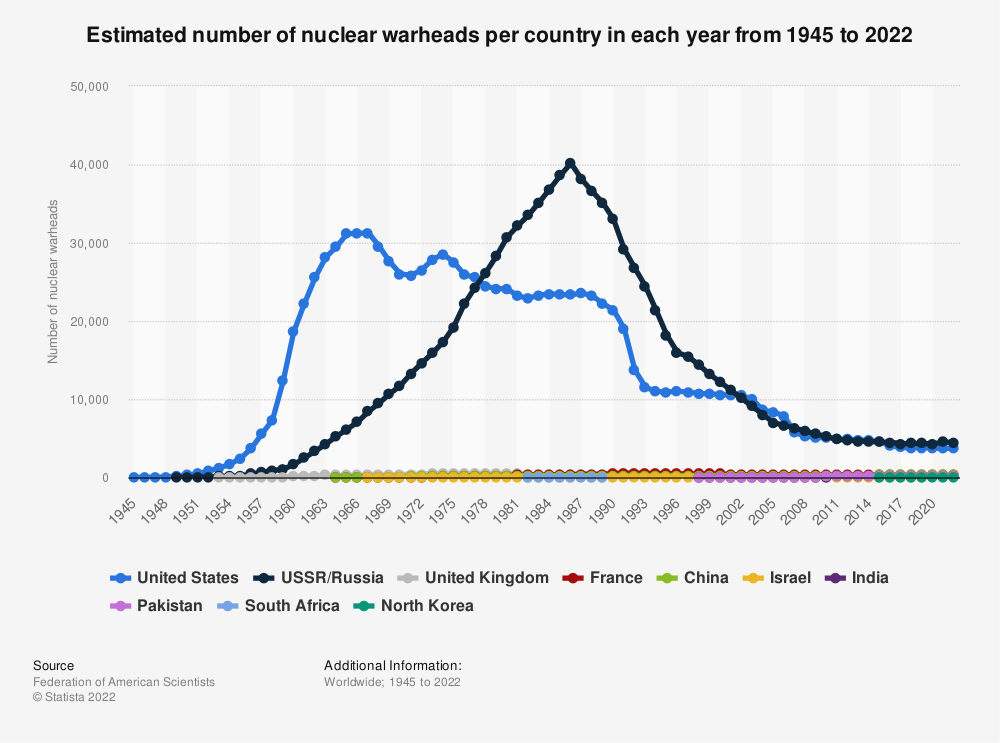

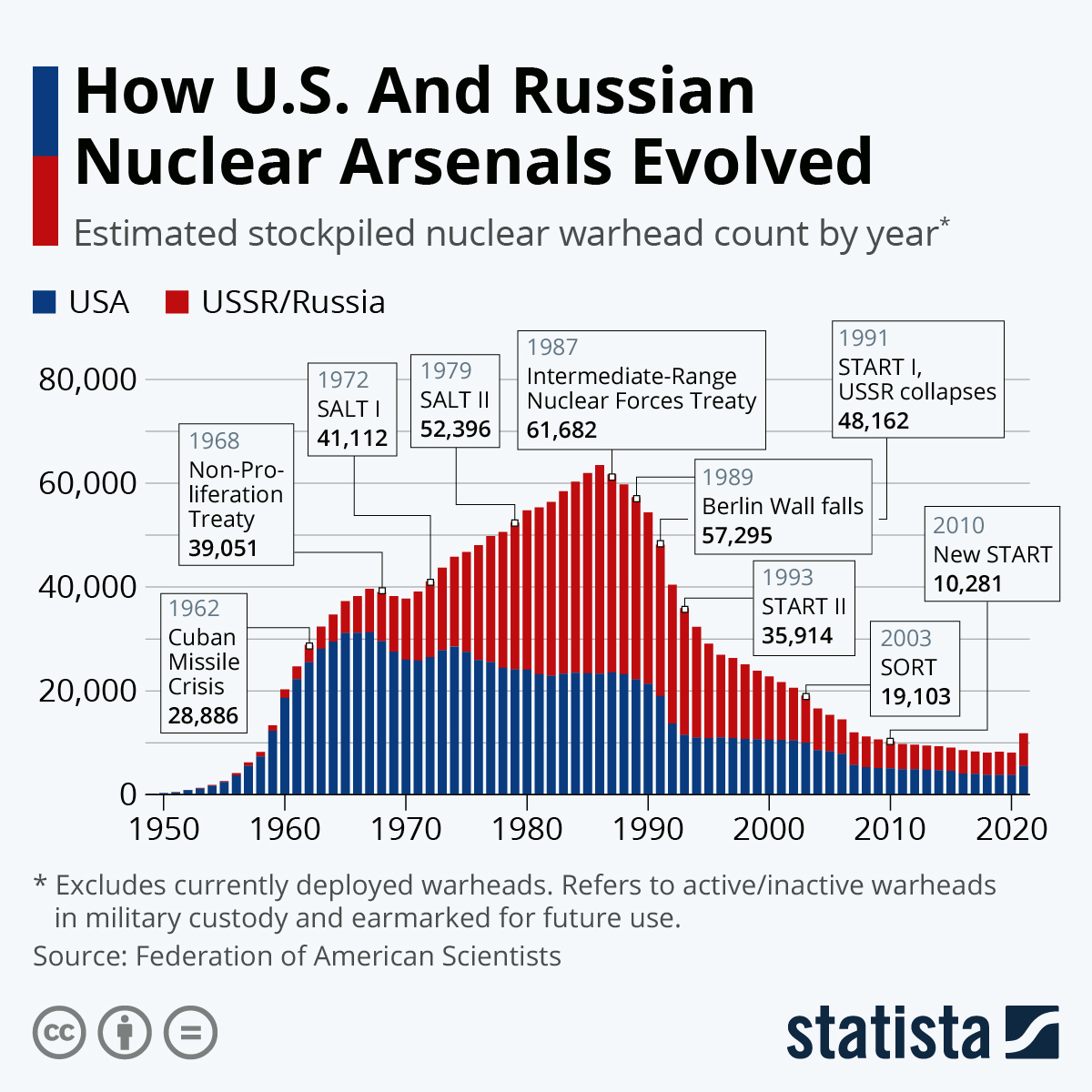

L'arsenale degli Stati Uniti

L’aspetto più inquietante di queste spese è comunque il costante aumento della quota destinata al rinnovo e al potenziamento degli arsenali atomici. I soli Stati Uniti hanno stanziato 1.000 miliardi di dollari per il trentennio 2015-2045 (ossia, in media, circa 33 miliardi di dollari annui; 35,4 nel 2019) per mantenere efficienti le loro 5.428 testate - tra pronte all’uso, disponibili e in riserva -, ma anche per crearne di nuove e più moderne, mentre i restanti otto membri del cosiddetto “club atomico” (Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord) spendono per le restanti 7.052 testate altri 38 miliardi annui circa. L’enormità di queste spese e il fatto che sempre nuovi Paesi cerchino di dotarsi di tali armamenti è quindi di per sé sufficiente a giustificare ogni sforzo per mantenere operativo ed efficiente il Trattato di non proliferazione.

Il no di quattro Paesi

Questo accordo, entrato in vigore nel 1970 per una durata iniziale di 25 anni, poi prolungato a tempo indefinito nel 1995, è stato firmato finora da 191 Paesi su un totale di 195. Secondo gli articoli 1 e 2, i sottoscrittori s’impegnano a «non produrre, ricevere o trasferire armi atomiche, né a offrire o chiedere assistenza per la loro produzione». Per bilanciare questo grosso sacrificio richiesto a chi ha rinunciato a una prerogativa rilevante della propria sovranità, accettando di fatto in permanenza un rango politico-militare inferiore, i cinque detentori “legali” di armi atomiche hanno accettato, in base all’articolo 6, di «concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale».

Nulla di ciò è finora avvenuto, né è realisticamente prevedibile che chi possiede tali armi vi rinunci spontaneamente. La miglior riprova è costituita dal “Trattato sulla proibizione delle armi nucleari”, il primo legalmente vincolante che ne prevede la totale proibizione ed eliminazione, adottato da una conferenza delle Nazioni Unite nel luglio 2017 ed entrato in vigore nel gennaio 2021, 90 giorni dopo la ratifica del cinquantesimo stato firmatario: alcuni dei paesi possessori (Cina, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord) l’hanno sostanzialmente ignorato, mentre Stati Uniti, Russia, Francia e Gran Bretagna hanno avuto la sfrontatezza di denunciarlo come «un pericolo per la sicurezza mondiale».

Nell’autunno 2020 l’allora presidente americano Donald Trump, nell’imminenza del raggiungimento delle fatidiche 50 approvazioni, esercitò pressioni molto pesanti su vari paesi alleati firmatari (Italia compresa) affinché ritirassero la loro adesione.

Il "club nucleare"

A indebolire ulteriormente l’impianto concettuale stesso del Trattato di non proliferazione, la corsa al possesso della bomba atomica è comunque proseguita senza tener conto dei costi finanziari tuttora proibitivi e delle sanzioni politico-economiche che l’Onu, ma soprattutto l’Occidente, impone a chi cerca di procurarsele: nel cosiddetto “club nucleare” sono infatti entrati anche l’India (1974), il Pakistan (1998) e la Corea del Nord (2006) - tutti Stati che non hanno firmato il trattato in questione o ne sono usciti, come Pyongyang nel 2003. A questi paesi occorre aggiungere Israele, anch’esso non firmatario del Trattato e probabile detentore di 80-100 testate, secondo varie stime occidentali, di cui non ha mai confermato (ma neppure smentito) il quasi certo possesso.

La tentazione dell'Iran

Ciò che risulta più grave, è tuttavia la crescente tentazione di vari paesi di entrare in possesso di tali armi. Il caso sicuramente più noto, discusso e potenzialmente pericoloso è quello dell’Iran. L’Occidente e Israele sospettano che Teheran abbia intrapreso da oltre un ventennio un programma segreto mirante prima alla fabbricazione di una sufficiente quantità di materiale fissile e poi alla costruzione di alcuni ordigni atomici.

Teheran ha sempre negato di perseguire questo obiettivo e nel 2015 ha accettato di firmare il Jcpoa (Joint Comprehensive Plan of Action), trattato con cui i cinque paesi membri del Consiglio di Sicurezza (i soli detentori “legali” di armi nucleari, come abbiamo già ricordato), oltre a Germania e Unione Europea, accettavano di ridurre le pesanti sanzioni economiche comminate fin dagli anni 80 del secolo scorso in cambio della limitazione delle attività di ricerca nucleare al solo ambito civile e della loro sottomissione al controllo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea).

La denuncia, su pressione israeliana, dell’amministrazione Trump dell’accordo appena tre anni dopo la sua firma, ha probabilmente indotto Teheran a riprendere attività segrete a fini militari, in particolare la produzione di uranio altamente arricchito, indispensabile per fabbricare una bomba, grazie alla rimessa in funzione di alcune centinaia di nuove centrifughe a gas, vietate dal Jcpoa dopo che il loro numero nel 2014 aveva superato le 18mila unità. Il rischio è che Israele attacchi in modo devastante - come ha ripetutamente minacciato di fare negli ultimi anni - i siti di ricerca nucleare iraniani al primo sentore che Teheran abbia assemblato una bomba atomica, con il conseguente scoppio di un conflitto regionale ancor più pericoloso e devastante di quello ucraino.

La sorpresa Sudafrica

Vari altri Paesi hanno ammesso, in passato, di aver avviato programmi atomici militari. Il Sudafrica, tra gli anni 70 e 80, realizzò, con il decisivo aiuto tecnologico di Israele, sei bombe della potenza di quella che distrusse Hiroshima (circa 15 kilotoni, equivalenti a 15mila tonnellate di tritolo) allo scopo di mettere al riparo il governo segregazionista bianco da ogni rischio di attacco esterno diretto. Alla caduta del regime, all’inizio degli anni 90, l’allora presidente Frederik de Klerk annunciò lo smantellamento degli ordigni, completato sotto supervisione internazionale nel 1994, probabilmente per non consegnare questo arsenale nelle mani della maggioranza di colore salita allora al potere.

Diverso il caso di Kazakistan (1.410 testate), Ucraina (addirittura 5.000) e Bielorussia (un numero imprecisato ma rilevante) che, al momento della dissoluzione dell’Urss, si ritrovarono a controllare una quota assai cospicua dell’allora enorme arsenale atomico sovietico (circa 31mila testate), ma accettarono di riconsegnarle tutte alla Russia che avviò, con l’interessato aiuto statunitense, un grandioso piano di smantellamento che ha ridimensionato l’arsenale di Mosca alle 5.977 testate attuali. Chiamato “Megatons to Megawatts” e del valore stimato in 12 miliardi di dollari, esso ha consentito di trasformare 500 tonnellate di uranio altamente arricchito in 15mila tonnellate di combustibile atomico a basso arricchimento con cui, dal 1996 al 2013, è stato prodotto il 10% dell’energia elettronucleare statunitense per usi civili.

La mappa degli aspiranti

Tuttavia, a fronte di questi pochi casi virtuosi di rinuncia alle armi nucleari, numerosi sono stati i progetti segreti per realizzare una bomba atomica avviati da Paesi che pure avrebbero poi firmato il Trattato di non proliferazione. Alcuni casi appaiono sorprendenti, come quelli, in Europa, delle neutrali Svezia e Svizzera, della Romania e della Jugoslavia (desiderose, negli anni ‘70 e ‘80, di dotarsi di una forza di dissuasione contro i timori d’invasione da parte dell’Urss), nonché dell’Ucraina, il cui presidente Volodymyr Zelenski, a seguito dell’attacco russo, nel febbraio scorso ha rivendicato il diritto del suo paese ad annullare gli accordi di Budapest del 1994 con cui furono restituite a Mosca le testate allora stanziate sul territorio ucraino e a riottenere la disponibilità di armi atomiche di deterrenza. Nel resto del pianeta sono noti vari progetti nel mondo arabo, soprattutto quelli della Libia (interrotti nel 2004 prima di giungere a risultati tangibili perché scoperti da alcuni servizi di spionaggio occidentali) e di Siria e Iraq (i cui reattori atomici furono distrutti da due spettacolari attacchi aerei israeliani rispettivamente nel settembre 2005 e nel giugno 1981), nonché, in America latina, i programmi delineati negli anni ‘60 e ‘70 da Brasile e Argentina.

I progetti della Corea del Sud

In Asia preoccupa il crescente desiderio della Corea del Sud di controbilanciare l’arsenale nucleare del Nord con un analogo programma di armamenti atomici. Il neo-presidente Yoon Suk-yeol, conservatore e fortemente nazionalista, appare incline a seguire la volontà popolare: secondo un recente sondaggio del Chicago Council on Global Affairs, il 71% dei sud-coreani è favorevole a dotarsi di un arsenale atomico nazionale, malgrado la ratifica del Trattato di non Proliferazione avvenuta nel 1975. Un segnale eloquente appare la decisione - presa lo scorso anno dal precedente capo dello Stato, l’assai più pacifista Moon Jae-in - di sviluppare, con l’assistenza americana, un programma di sottomarini d’attacco a propulsione atomica, primo passo per la creazione di un sistema di deterrenza nucleare contro i “fratelli” della Corea del Nord.

Il no del premier nato a Hiroshima

Il caso forse più sorprendente è però quello del Giappone. Il solo paese al mondo ad aver finora subito un duplice attacco atomico (le città di Hiroshima e Nagasaki furono annientate nell’agosto 1945 da due bombe americane) e a essere stato quindi per decenni il più tenace oppositore a ogni possesso e utilizzo di armi nucleari (tanto da vietare, in linea teorica, perfino l’attracco nei suoi porti alle navi della marina statunitense sospettate di trasportare tali ordigni), sotto la guida del defunto primo ministro Shinzo Abe ha assunto una posizione di singolare ambivalenza. Abe, rompendo un’opposizione profondamente radicata per oltre mezzo secolo nella popolazione nipponica, ha infatti teorizzato più volte, negli scorsi anni, la possibilità di dotarsi di armi atomiche di potenza ridotta «se la situazione internazionale lo richiedesse».

La costituzione giapponese, la più pacifista del mondo, a suo parere l’avrebbe consentito. In subordine, Abe ha auspicato la possibilità di condividerne il possesso con l’alleato americano (secondo la teoria cosiddetta della “doppia chiave” di controllo), sulla falsariga di quanto Washington fa con alcuni paesi europei della Nato. Il suo successore, l’attuale premier Kishida Fumio, sembra disposto ad accelerare il riarmo convenzionale, ma rifiuta decisamente di sconfinare in quello atomico. Non appare forse casuale che egli sia originario di Hiroshima.

© Riproduzione riservata