E’ possibile che l’attentato subito abbia procurato a Donald Trump un vantaggio nella campagna elettorale in corso. E anche che la successiva rinuncia di Biden glielo abbia eroso, almeno in parte. La corsa alla presidenza, che sembrava quasi decisa, si riapre. E tanto per non farci mancare nulla, a seguito delle elezioni si dovrà decidere chi avrà la posizione più scottante: quella del Segretario al Tesoro. Se la Presidenza toccasse ai democratici, è difficile la conferma di Janet Yellen, perché il bilancio ha bisogno di una svolta. Dalle cronache, sembrerebbe che Trump ambisca a un profilo come Jamie Dimon, banchiere di JP Morgan apprezzato dalla comunità finanziaria, noto per essere pragmatico e piuttosto anticonformista, tanto da avere eliminato il requisito della laurea di un college per entrare nella sua banca. E’ difficile che accetti, per quanto si sarebbe dichiarato quanto meno non ostile, per esempio, alla posizione di Trump sulla Nato e anche sulle questioni fiscali.

Al di là delle promesse elettorali di ribassare le tasse, per lo più repubblicane, le condizioni della finanza pubblica americana sono poco buone, e quel che è peggio su di esse è basata quasi interamente l’attuale espansione del Pil.

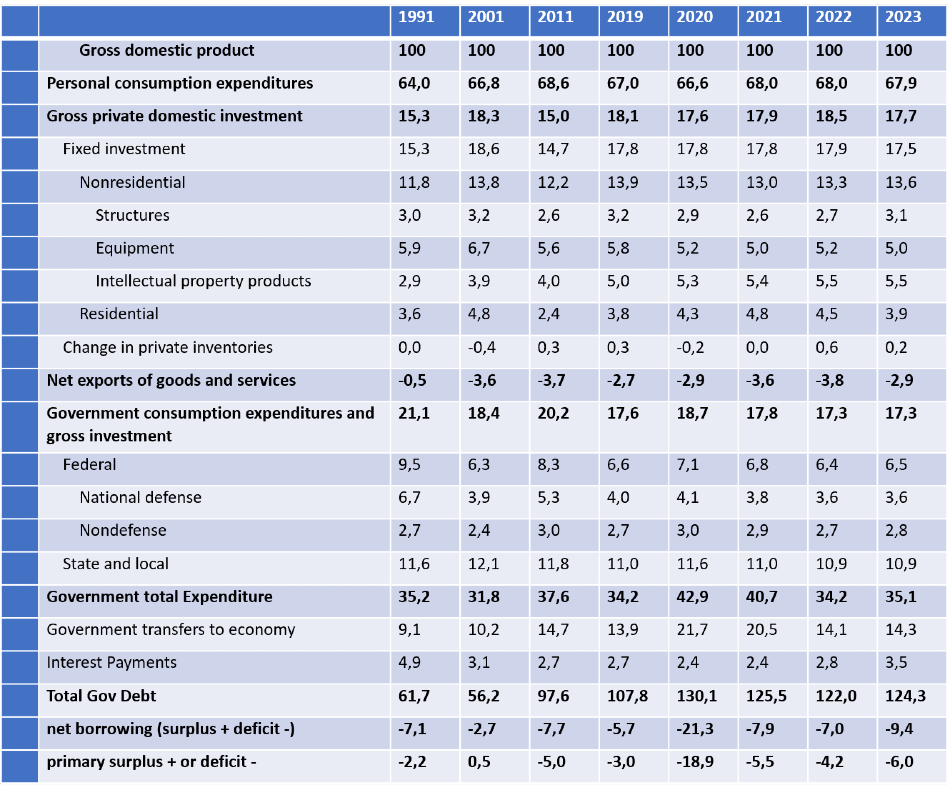

Vediamo i numeri

Tabella 1 – Composizione del PIL degli Stati Uniti e del Debito Pubblico.

Valori percentuali sul Pil annuale

Secondo la tabella che riportiamo qui sopra, dal 1990 in avanti è continuamente cresciuta la dipendenza del Pil americano dai consumi interni. I consumi privati, ossia quelli delle famiglie, nel 1990 costituivano e sostenevano il 63 per cento del Pil. Adesso la stessa percentuale vale il 68 per cento, cinque punti di più, quasi 1.400 miliardi di dollari. Gli investimenti privati sono rimasti stabili intorno al 17 per cento, con un aumento dal 12 al 13,3 per cento degli investimenti strumentali, ossia non immobiliari. Siccome la componente estera è negativa (la percentuale di esportazioni nette è passata da -1 a -3 per cento circa), a fare spazio alla crescita dei consumi privati non può che essere stata la contrazione della quota di spesa diretta federale, statale e locale, che in effetti è scesa dal 21 al 17 per cento del PIL. Dunque gli Stati Uniti, secondo questa semplice lettura, avrebbero privilegiato la spesa privata sulla spesa pubblica, che sarebbe stata addirittura ridotta. Se si considera che il totale delle entrate del governo è il 31 per cento del Pil, la situazione dovrebbe pertanto essere rosea. In prospettiva, potrebbe scendere il debito pubblico o si potrebbero effettivamente abbassare le tasse o alzare le spese.

Nella realtà le cose non stanno così. Bisogna approfondire la dinamica della spesa, considerando che non tutta è spesa diretta. La riduzione di spesa pubblica diretta è per lo più dovuta alla discesa della spesa per la difesa dal 6,8 per cento del Pil alla fine della Guerra Fredda al 3,6 per cento di oggi. Tra l’altro, questo da una misura di quanto costerebbe tornare alla guerra fredda per gli Stati Uniti e del perché il costo della Guerra Fredda 2.0 dovrebbe essere ribaltato anche sugli altri partner della Nato, e anche esterni alla Nato, come Taiwan.

Quello che non è subito evidente dalla contabilità nazionale è invece l’entità della spesa per i trasferimenti all’economia. Per ottenerli bisogna prendere la spesa pubblica complessiva, sottrarre ad essa la suddetta spesa diretta e sottrarre inoltre la spesa per pagare gli interessi sul debito pregresso. Questo calcolo nel 1991 portava a questa somma algebrica: (34,5 – 20,8 -4,8) = 8,9 per cento del Pil. Tanta era la spesa del Governo, invisibile alla semplice contabilità nazionale, usata per innaffiare l’economia privata, quella delle famiglie come delle imprese, attraverso i trasferimenti. Nel 2023 lo stesso calcolo porta invece a (34,1- 17,3 -3,5) = 14,3 per cento del Pil. Tanti sono i trasferimenti ad oggi. Si tratta di 4000 miliardi, 5 volte la spesa per la difesa, che escono dal bilancio pubblico per rimpinguare i bilanci di famiglie ed imprese. Pertanto, a fare i conti per bene, i trasferimenti sono aumentati di 5,6 punti percentuali di Pil, ossia sono aumentati più di una volta e mezza il risparmio ottenuto dalla discesa (che potrebbe non durare) della spesa per la difesa.

Perché è accaduto? Con quali conseguenze sul Pil e quali sulla finanza pubblica?

Rispondiamo nell’ordine alle tre domande. Perché? E’ piuttosto semplice: la crescita dei trasferimenti è frutto dell’invecchiamento della popolazione, che non è ai livelli europei, ma esiste e non si fermerà. Poi c’è una quota di trasferimenti che è cresciuta per il maggior peso del welfare state sul bilancio pubblico, in particolare per via delle amministrazioni democratiche. Infine ci sono i trasferimenti che si sono riversati e si riverseranno sull’economia per effetto della politica industriale direzionale delle ultime amministrazioni. Il contrasto della deindustrializzazione americana non è una priorità “Trumpiana”, perché il primo presidente ad avere messo il fuoco la necessità di reindustrializzare gli Stati Uniti è stato Barack Obama fin dal novembre del 2009[1]. La deindustrializzazione americana è alla base non tanto dei problemi strategici degli Stati Uniti. Tutto sommato, l’indipendenza energetica e strategica degli Usa sarebbe decisamente superiore a quella della vecchia e acciaccata Europa. Piuttosto, la deindustrializzazione americana è alla base dell’impoverimento mediano (citato nel precedente articolo su questa testata) delle famiglie e nell’arretramento delle condizioni dei ceti bianchi americani, il cui reddito mediano è inferiore a quello dei cinesi americani, tanto per fare un esempio. Essi sono l’elettorato di Trump e del candidato vice Presidente J.D.Vance, un giovane senatore che è emerso proprio da una famiglia di ceto americano in declino della “Rust Belt” e che punta a riscattare gli appartenenti al suo stesso ceto di provenienza.

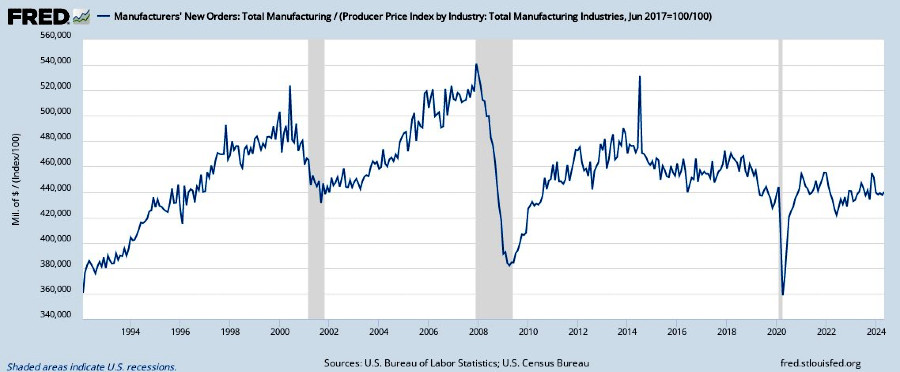

Fino ad oggi né il protezionismo americano, né il boicottaggio della WTO, né i fiumi di denaro promesso attraverso l’IRA (Inflation Reduction Act) hanno però invertito la rotta della deindustrializzazione, come si vede dal grafico degli ordini manifatturieri in termini reali qui di seguito. La tendenza è chiara, l’industria manifatturiera scende in valori reali negli Stati Uniti a partire dal 2009, senza che si vedano, per il momento, i segni di un’inversione della tendenza. Questo vuol anche dire che difficilmente il nuovo presidente, chiunque sia, e il suo segretario al Tesoro cancelleranno i trasferimenti all’industria, semmai li aumenteranno se vincesse il ticket repubblicano.

Figura 1 – Ammontare degli ordini all’industria manifatturiera, mln. USD a prezzi costanti del 2017

La seconda questione è il riflesso sul Pil di questi trasferimenti aumentati di quasi 6 punti del Pil stesso. E’ semplice: essi l’hanno drogato. A parità di trasferimenti (con il passato) si può legittimamente dubitare che molti investimenti e diverse spese sarebbero state ugualmente sostenute dai privati. Intanto il costo del capitale sarebbe stato più alto per l’economia privata americana e molti consumi sarebbero stati inaccessibili per i consumatori delle fasce marginali. Portando all’estrema conseguenza questo ragionamento, se sottraessimo dalla domanda non tutti i trasferimenti, ma quelli che hanno portato ad un aumento del debito pubblico (il prossimo punto che trattiamo), dovremmo ridurre la crescita del Pil americano di almeno 2 punti in media per anno, e allora le vicende economiche americane assomiglierebbero moltissimo a quelle della vecchia e criticata Europa. Va detto che questo non significa che non sarebbero emerse le magnifiche 7 società che hanno fatto salire a razzo Wall Street, ma che avremmo avuto ancor più differenze tra l’America che prospera e quella arrabbiata di non poter più mantenere il tenore di vita della propria memoria e dei propri genitori.

Veniamo all’ultima domanda: che cosa è accaduto al debito pubblico? E’ letteralmente lievitato. Questa abbuffata di trasferimenti ha portato il deficit primario (quello che si ha senza calcolare gli interessi) degli anni ‘90 (quando era circa l’1% del Pil) a un impressionante valore del 6% del 2023, due anni dopo la fine della pandemia e con il PIL che ha superato i livelli del 2019. Il debito che negli anni ‘90 oscillava tra il 56 e il 60 per cento del Pil, ha raggiunto il 124 per cento e tutte le ultime tre amministrazioni (Obama, Trump e Biden) l’hanno spinto sempre più in alto per iniettare nell’economia risorse per costringerla a crescere e a reindustrializzarsi.

A questo punto ci si può chiedere quale potrebbe essere il punto di caduta della amministrazione che prenderà la guida della Casa Bianca a novembre. Confermerà la priorità della reindustrializzazione e sarà ancora più aggressiva sui dazi doganali e il protezionismo. Cercherà di non aumentare le spese militari perché ai tempi della guerra fredda erano più alte ma allora il deficit primario quasi non c’era, mentre adesso sarebbe da ridurre. Non troverà, poi, chiunque arrivi, spazi per tagliare la spesa diretta. Essa è già all’osso ed inferiore a quella europea. La spesa federale al netto della difesa è del 2,8 per cento del PIL. Quella statale e locale è appena il 10,9 per cento del PIL ed era l’11,3 per cento nel 1990. Nessun segretario al Tesoro, che sia repubblicano o democratico, potrà permettersi di tagliare l’IRA e se arriveranno i repubblicani c’è da scommettere che i crediti di imposta aumenteranno ancora rispetto agli attuali livelli. Il deficit primario dovrà però essere ridotto perché aggiungendo al 6 per cento di esso i 3,5 punti di costo del debito (per ora), si ha più della somma di crescita del Pil (2-3%) ed inflazione (circa 3%).

A contarli male, i punti di riduzione del deficit primario necessari sono almeno tre e saranno da prelevare tutti dalle tasche dei contribuenti. Questo è quasi certo. Il presidente vincente non li andrà a cercare a casa dei propri elettori, ragione per cui i candidati a pagare il conto saranno i consumatori delle merci importate che saranno gravate da più dazi (nell’ipotesi di vittoria repubblicana) oppure i giganti di Wall Street e i loro azionisti (nell’ipotesi di vittoria dei democratici). Non a caso Wall Street ha virato nelle ultime settimane in direzione di Trump, ma non è escluso che finirà comunque per pagare parte del conto della abbuffata dei trasferimenti. Come si vede, lo scenario più probabile non esaudirà tutte le promesse elettorali e il Segretario al Tesoro, chiunque vinca, sarà una specie di “Signor Malaussene” a cui dare tutte le responsabilità per non avere tagliato le tasse a tutti.

[1] https://www.proquest.com/docview/1804470210?sourcetype=Scholarly%20Journals

© Riproduzione riservata