Proviamo a descrivere i problemi delle tre maggiori aree economiche e politiche mondiali per mettere a fuoco i punti di forza e debolezza di ciascuna.

La principale tendenza in atto è quella di innovare il sistema industriale in chiave ecologica e informatica. Ciò è vero per la Cina, che cerca da tempo di forzare gli investimenti in questi campi, così come avviene negli Stati Uniti. In Europa si dibatte, con il lavoro di persuasione che stanno svolgendo Enrico Letta e Mario Draghi, della strategia che possa portare poi al finanziamento comunitario negli stessi campi.

A ben guardare, ciascuna delle tre aree ha lo stesso obiettivo, ma ciascuna ha un diverso problema da risolvere.

La Cina e il sottoconsumo

Lo sviluppo cinese è stato trainato dall’urbanizzazione, dal settore immobiliare, dagli investimenti industriali e dalle esportazioni. Questo primo ciclo, iniziato quaranta anni fa, si è esaurito. Ed ecco che ora si vuole mettere in opera un colossale piano di investimenti che, come ammontare annuale, non è molto inferiore al PIL italiano.

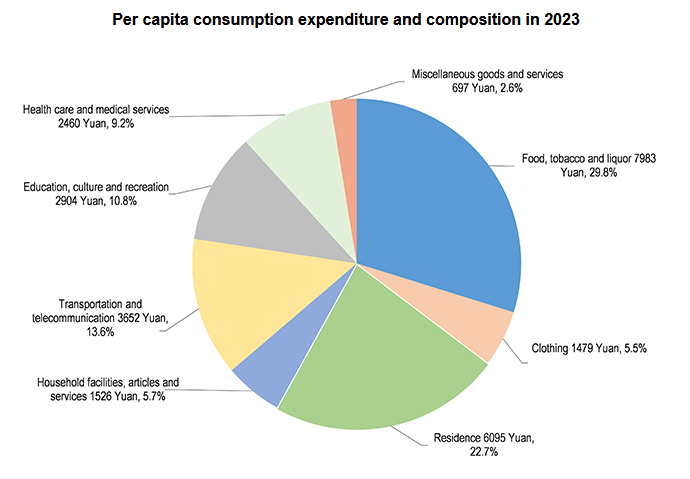

Gli investimenti nei nuovi settori, come la tecnologia e le auto elettriche, si concretizzano in Cina con gli incentivi e sotto la direzione pubblica. Questo sta avvenendo anche negli Stati Uniti e in Europa come dibattito preparatorio. Il nodo da risolvere per la Cina è, a differenza che nel mondo occidentale, la modesta domanda interna per i consumi.

La sua produzione futura dovrà perciò trovare uno sbocco importante nella domanda estera. E qui si ha “il” problema. Gli altri paesi potrebbero, infatti, non volere contribuire alla crescita cinese nei settori innovativi, perché ciò avverrebbe a danni dei propri. Da qui il dibattito e le prese di posizione sui vincoli al libero commercio internazionale.

Perché allora in Cina, per evitare sia il confronto sul commercio internazionale sia per dipenderne meno, non si forza la domanda interna per consumi?

La domanda interna cinese per consumi per crescere ha bisogno che le famiglie riducano il risparmio cautelativo. Le famiglie cinesi risparmiano molto perché devono mantenere la generazione precedente, mentre accumulano la pensione e risparmiano per far studiare i figli e per le cure mediche. Se questi eventi diventassero meno costosi, con lo Stato sociale e con sistemi finanziari sofisticati, si ridurrebbe l’onere degli eventi negativi, perché si suddividerebbe la probabilità che si manifestino a livello dei singoli, quindi i cinesi risparmierebbero di meno e consumerebbero di più.

La domanda economica, ma alla fine politica, diventa: ciò che contribuisce ad alimentare la sicurezza nella popolazione, cioè uno Stato sociale e un settore finanziario sofisticato, è compatibile con un sistema a partito unico come quello cinese?

Il sistema politico ed economico cinese sembra non poter tollerare la dispersione delle risorse per il consumo individuale. Una caratteristica distintiva di un tale regime è, infatti, la mobilitazione di risorse per la trasformazione sociale ed economica. L’élite è orgogliosa della capacità del suo sistema di avere creato un miracolo di sviluppo. Ma ciò che andava bene nella prima fase dello sviluppo non va necessariamente bene nella seconda, una volta che la prima si sia esaurita.

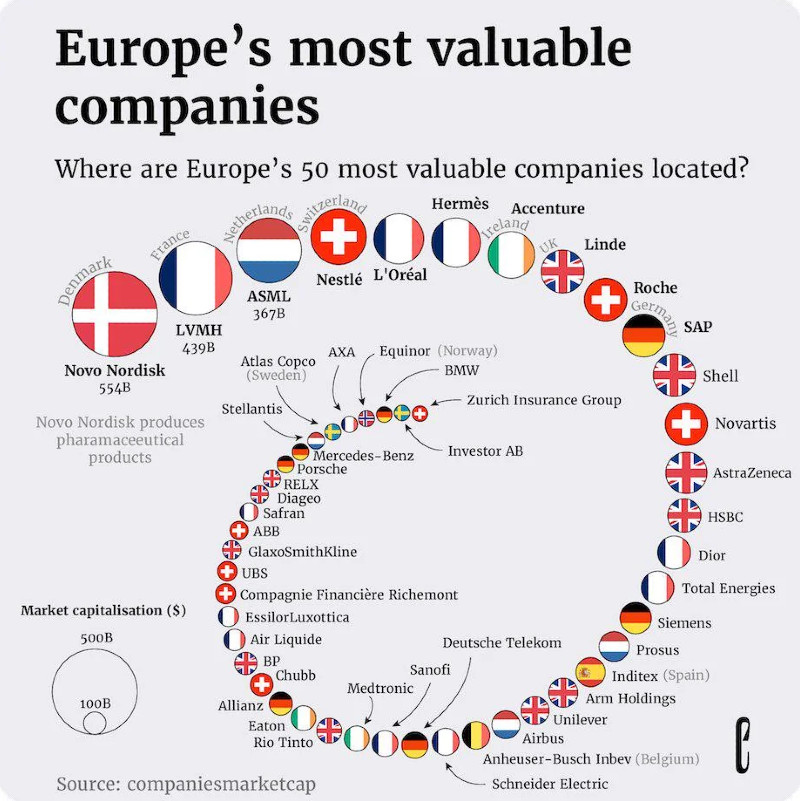

L’Europa e i campioni nazionali

A differenza della Cina in Europa si ha sia uno Stato Sociale sia un sistema assicurativo. Non si ha il vincolo del risparmio precauzionale. Inoltre, quando le cose si mettono male, come avvenuto con il Covid, è stata notevolmente espansa la spesa pubblica che eroga sussidi alle famiglie in misura tale che il reddito dei cittadini non possa subire forti variazioni negative. Questo intervento di sostegno al reddito si è avuto anche negli Stati Uniti, ma non in Cina. In questo caso forse perché, come accennato, non si vogliono disperdere le risorse a favore del consumo individuale.

Il problema dell’Europa è che vi sono molti Stati ciascuno con una storia millenaria, una propria lingua, e un sistema economico simile, o non troppo dissimile da quello degli altri. Dove ciascuno di questi Stati, da qui il punto dolente, deve rispondere alla propria popolazione e non a una cittadinanza genericamente europea. E qui si ha la differenza con gli Stati Uniti, i cui Stati non hanno storie millenarie, parlano la stessa lingua, e hanno specializzazioni economiche diverse.

Il risultato, alla fine, è che ciascuno stato europeo teme, se si procedesse con l’intervento comune nei progetti di modernizzazione, di finire con il finanziare le imprese fra le quali non ci sia il proprio o i propri “campioni nazionali”.

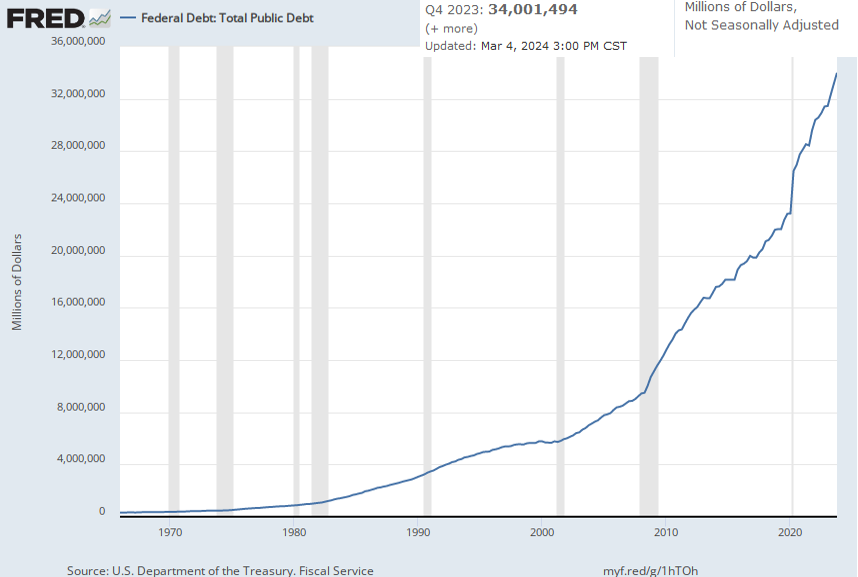

Gli Stati Uniti e il debito crescente

Nel caso degli Stati Uniti non abbiamo, come in Cina, il problema dei consumi modesti e nemmeno, come in Europa, quello dei molti campioni nazionali che si candidano per essere finanziati nel campo delle nuove tecnologie. Abbiamo, invece, il problema di un debito pubblico crescente che può diventare un vincolo al finanziamento dei progetti di sviluppo nei nuovi campi industriali, nonché un qualcosa che alimenta la già grave frammentazione politica.

Il debito pubblico europeo in media (si hanno, come ovvio, le dispersioni dalla media, come nel caso italiano) non ha di fronte gli stessi problemi. Esso è elevato ma controllabile senza grandi difficoltà. Negli Stati Uniti avviene il contrario.

Il deficit pubblico statunitense si manifesta prima che si paghino gli interessi sul debito, quindi si ha il deficit detto primario, sia dopo il pagamento degli interessi. Sommando il deficit “reale” con il deficit “finanziario” si ha, per finanziare questo deficit doppio, una crescita del debito pubblico cospicua che alimenta il debito in essere, che alimenta ancora di più il peso degli interessi.

Come possono fermare questa crescita? Alla fine del 2025 scadranno molti dei tagli alle imposte sul reddito personale messi in atto nel 2017. Lasciarli aumenterebbe di circa un punto il deficit annuale. Al contrario, lasciar scadere i tagli fiscali senza rinnovarli ridurrebbe di circa un punto percentuale il deficit annuale. In questo caso si avrebbe un aumento improvviso e forse impopolare delle imposte. Nel primo caso aumenterebbe ancora di più il debito pubblico, nel secondo l’Amministrazione rischierebbe di vedere ridurre il proprio consenso.

La domanda allora diventa: che cosa la prossima amministrazione potrà mai fare sul fronte fiscale? Difficile dire. Anche negli Stati Uniti non è facile tagliare la spesa pubblica. La riduzione nel passato della spesa e quindi del debito pubblico, che c’è stata e non è stata modesta, non si è avuta per la forza “decisionista” della politica interna, ma per il congiungersi di eventi esterni

Negli anni Novanta la produttività stava aumentando grazie alla diffusione dei computer e all’avvento di Internet. Una crescita molto elevata che ha alimentato le entrate fiscali. Allo stesso tempo, l’Amministrazione si trovò a raccogliere il “dividendo della pace” grazie alla fine della Guerra Fredda, ciò che consentiva di tagliare le spese per la difesa. Oggi, al contrario, non si più la crescita di allora e la concorrenza politica e militare con la Cina e con la Russia potrebbe richiedere una spesa per la difesa se non molto più elevata, certo non inferiore.

© Riproduzione riservata