Cambierà l’Europa dopo il voto dell’8-9 giugno? Certamente sì. La questione non è in quale direzione – il successo delle formazioni di destra pare certo – ma piuttosto quanto. Per provare a rispondere, l’unico strumento disponibile sono i sondaggi di opinione; questi possono dare un’idea, oltre che delle intenzioni di voto, anche del livello di partecipazione, ossia di quanti – e quali – elettori voteranno.

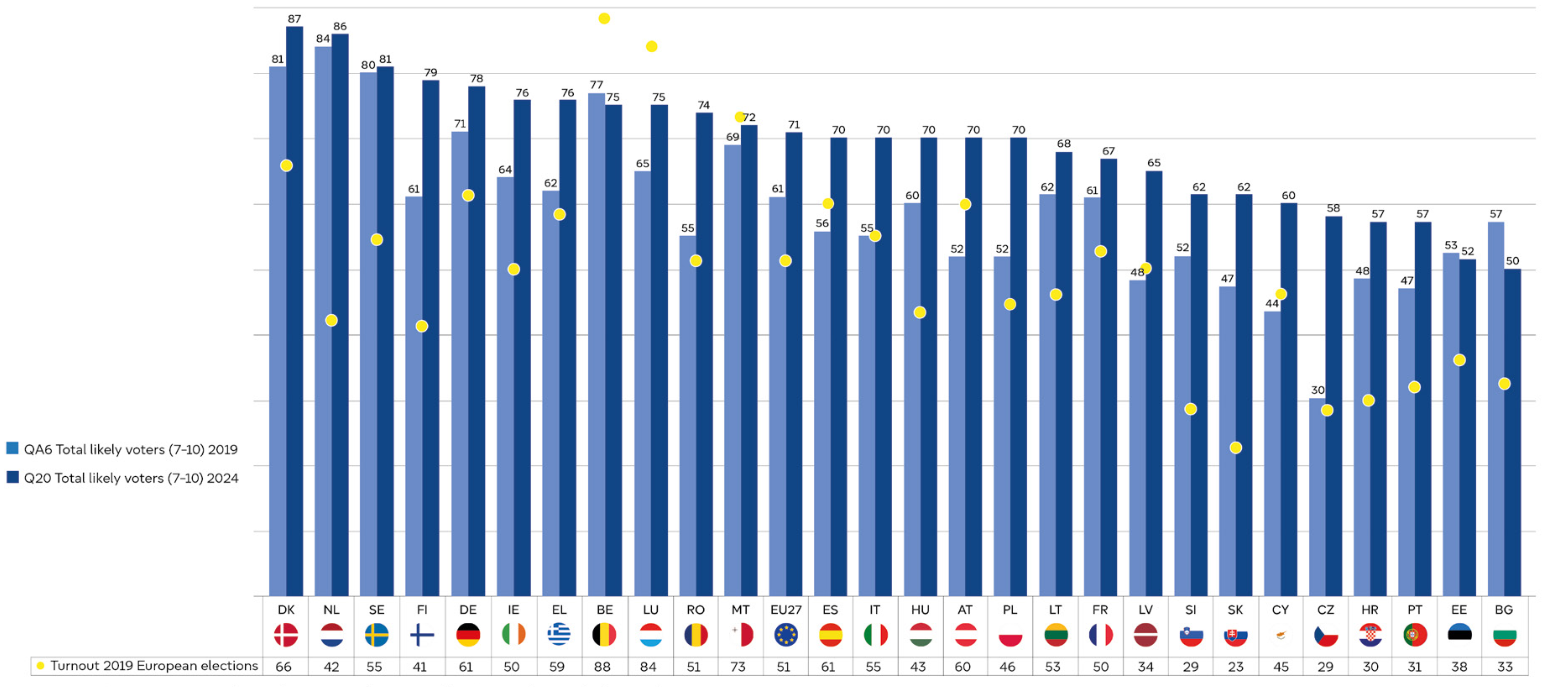

Gli indicatori oggi farebbero pensare a una partecipazione in crescita rispetto al turno elettorale precedente (2019): l’Eurobarometro (il sondaggio realizzato due volte all’anno in tutti i paesi dell’UE per incarico della Commissione o dell’Europarlamento) – conferma nella sua edizione più recente (rilevazione effettuata tra fine febbraio e inizio marzo 2024) la tendenza all’aumento rispetto al 2019 della probabilità dichiarata di partecipazione al voto. La percentuale di intervistati che risponde che molto probabilmente voterà risulta pari in media europea al 71 per cento (vedi figura): per confronto, nel 2019 era il 61 per cento, in netta crescita rispetto a 5 anni prima; la partecipazione effettiva fu poi del 50,1 per cento, superiore di 8 punti rispetto al 2014.

Gli europei dicono di avere più voglia di votare rispetto a cinque anni fa

La crescita della partecipazione risulterebbe anche coerente rispetto a un altro fenomeno in atto, ossia la crescita del ruolo delle istituzioni europee e della rilevanza delle scelte assunte a livello comunitario: se questa venga vissuta dagli elettori come positiva o negativa è un’altra questione, ma le politiche europee nella legislatura che si sta chiudendo – dalla risposta al Covid con l’acquisto congiunto dei vaccini al Next Generation EU (il fondo finanziato con debito comune che sostiene i piani di ripresa post pandemia nei diversi paesi dell’Unione), dalle politiche sul clima al sostegno all’Ucraina o alla stessa risposta all’inflazione, governata dalla Bce, dicono che – nel bene o nel male – oggi l’Europa conta più di cinque anni fa. Questo i cittadini europei lo percepiscono, e obiettivamente dovrebbe rappresentare una ragione in più per andare a votare. Di fatto, il ruolo e i compiti futuri dell’Unione sono diventati tema di campagna elettorale, sia pure molto spesso con molta superficialità e dando luogo ad attacchi strumentali. Comunque sia, ad avviso di chi scrive, se la partecipazione effettivamente aumenterà le prossime elezioni saranno le prime almeno in parte genuinamente europee, da leggersi perciò non soltanto come una sorta di mega sondaggio sul gradimento dei governi nazionali nei diversi paesi, ma anche come indicazione di “quale Europa” vogliono gli europei. E come tali andranno interpretate, non solo e non tanto da parte degli analisti quanto – e soprattutto – da parte dei decisori politici.

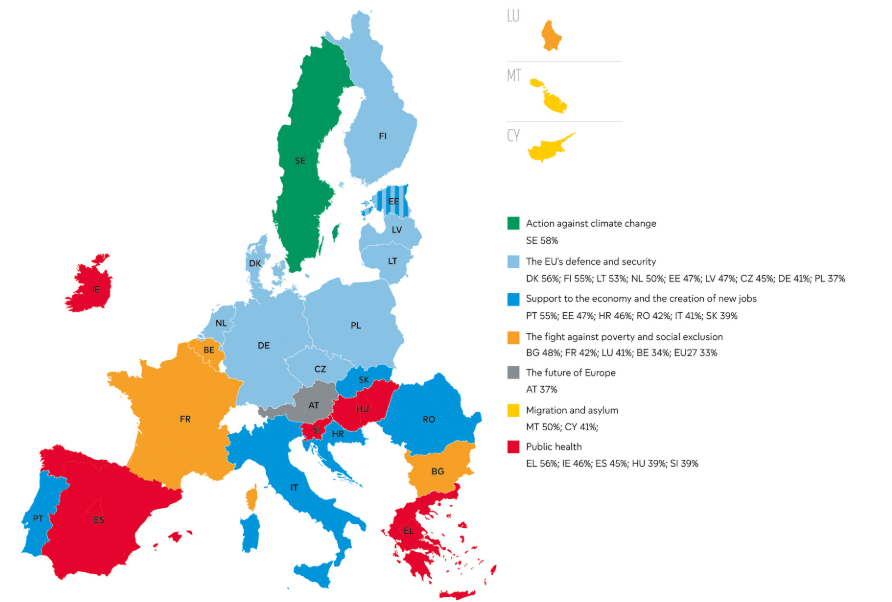

Questi, tuttavia, non avranno un lavoro facile. Come evidenzia la figura seguente, in cui viene mostrato per ciascun paese il tema che ottiene maggiori indicazioni nella risposta alla domanda “qual è la questione principale di cui dovrebbe occuparsi la campagna elettorale?”, le priorità sono marcatamente diverse; in un solo paese, la Svezia, prevale l’attenzione al cambiamento climatico e solo due (Cipro e Malta) mettono al primo posto l’immigrazione. Per il resto, l’Europa del Nord-est, Germania compresa, considera come emergenza la difesa, mentre quella del Sud e dell’Ovest ha in mente soprattutto problemi economico-sociali, come il lavoro, la povertà e l’esclusione sociale, e – per Grecia, Spagna e Irlanda, fra gli altri – la sanità.

L’Europa del Nordest si preoccupa soprattutto della difesa (e dell’ambiente), l’Europa del Sud e dell’Ovest si preoccupa di economia, lavoro, povertà ed esclusione sociale (e della sanità)

Chi sono, comunque, gli elettori che più probabilmente voteranno? Anche su questo qualcosa sappiamo, sia in termini demografici, sia sul piano attitudinale e degli orientamenti più generali.

- Dal punto di vista sociodemografico, la probabilità dichiarata di partecipazione al voto cresce con l’età (74 per cento fra gli ultracinquantacinquenni, 63 per cento fra coloro che hanno meno di 24 anni), con l’istruzione (80 per cento fra coloro che hanno completato gli studi dopo i vent’anni, 65 per cento fra coloro che hanno smesso di studiare a quindici anni o prima), con il livello professionale (80 per cento fra i manager, 74 per cento fra gli altri colletti bianchi, 54 per cento fra i disoccupati); dichiarano una maggiore probabilità di voto anche coloro che non hanno mai o quasi mai problemi a pagare i conti a fine mese (77 per cento), rispetto a quelli che il più delle volte fanno fatica (53 per cento). Va detto, peraltro, che queste segmentazioni nel comportamento di voto non sono specifiche rispetto alle elezioni europee, anzi ricalcano tendenze diffuse: chi si sente escluso si esclude, potremmo dire.

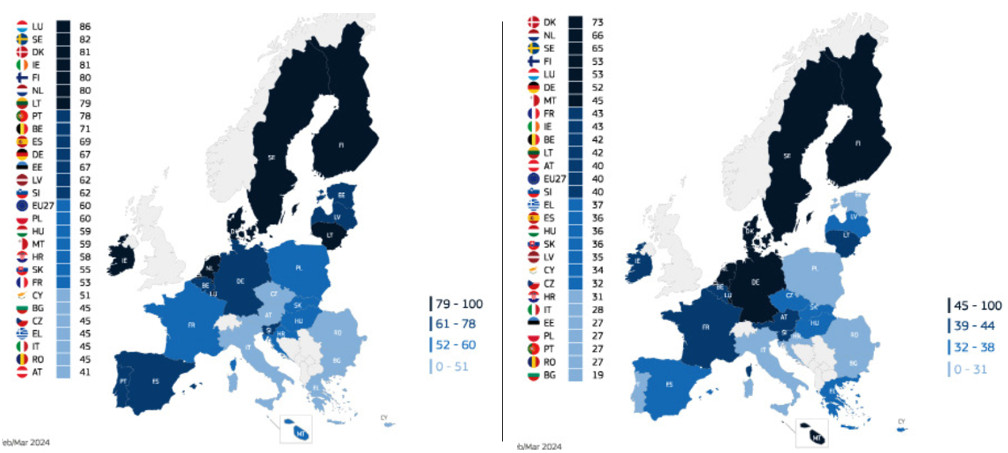

- Dal punto di vista attitudinale, invece, interesse al voto e probabilità di votare risultano più alti fra i cittadini europei che hanno un atteggiamento positivo verso l’Europa e sono attenti alla politica europea: si tratta di coloro che hanno un’immagine positiva dell’Ue e dell’Europarlamento, vorrebbero che quest’ultimo avesse un ruolo maggiore e pensano che l’importanza dell’Europa a livello globale sia cresciuta negli ultimi anni, seguono le notizie europee e ne discutono la politica, pensano che l’appartenenza all’Ue sia una cosa buona e sono ottimisti sul futuro dell’Europa. La figura che segue mette in luce questa netta correlazione a livello dei singoli paesi.

Sono soprattutto gli “europeisti” a dichiararsi intenzionati a votare

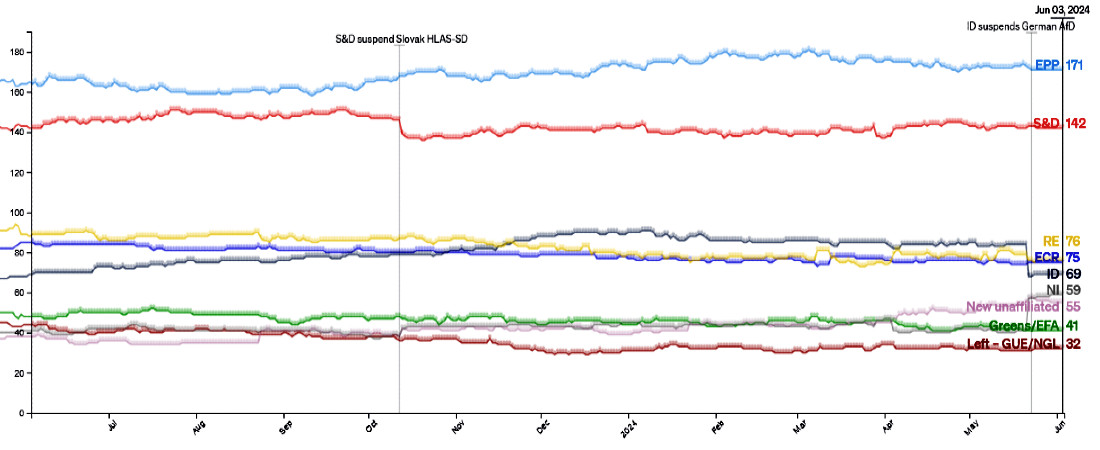

Capire come tutto questo possa tradursi in voti e i voti, a loro volta, in seggi all’Europarlamento, non è semplice. In tutti i paesi le elezioni si svolgono con metodo proporzionale, in quasi tutti ci sono soglie di sbarramento, in quasi tutti ci sono molti partiti, alcuni piccoli o piccolissimi e altri che nei sondaggi risultano poco sopra o sotto la soglia di sbarramento (in Italia, per esempio, ci sono ben tre formazioni politiche in questa situazione, ossia intorno al 4 per cento). Proponiamo, nella figura che segue, i dati al 3 giugno del Poll of Polls pubblicato da Politico.eu.

Verso una – risicata – maggioranza per l’asse storico Popolari-Socialisti-Liberali?

Altre proiezioni danno risultati anche significativamente diversi (si vedano, per esempio, EuropeElect e Euronews). Alcune tendenze appaiono relativamente consolidate:

- Popolari (EPP) e Socialisti (S&D) dovrebbero sostanzialmente tenere i loro numeri, con i Popolari forse addirittura in lieve crescita

- cresceranno i due gruppi parlamentari di destra (RE, dove a livello nazionale le due componenti principali sono Fratelli d’Italia e il PIS polacco, e ID, in cui stanno la Lega e il Rassemblement National francese di Marine Le Pen, e da cui due settimane fa è stata espulsa l’AfD tedesca),

- liberali (ECR, il cui nucleo è il partito del presidente francese Emmanuel Macron) e verdi (Greens/EFA che, a livello nazionale, avevano come componente principale i parlamentari tedeschi) sono destinati a perdere seggi.

Il prossimo Parlamento europeo avrà 720 seggi, la prossima (o il prossimo) Presidente della Commissione, indicata/o dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo avrà bisogno di raccogliere almeno 361 voti nell’Eurocamera. Storicamente, le istituzioni europee sono state governate dall’accordo fra Popolari, Socialisti e Liberali. Il totale dei seggi attribuiti a questi tre gruppi va dai 384 seggi di Politico, ai 406 di EuropeElects. Non si tratterebbe, comunque, di maggioranze “di ferro”. L’Eurocamera non vota secondo rigidi allineamenti di partito: contano gli interessi nazionali, contano anche le differenti sfumature politiche delle singole delegazioni nazionali all’interno dei gruppi. Non è detto, in altre parole, che una maggioranza sulla carta sia anche una maggioranza al momento dello scrutinio. L’elezione del/della Presidente della Commissione, poi, sarà solo il primo passaggio. Se si formerà nel Parlamento una maggioranza abbastanza coesa da perseguire un programma di legislatura è ancora una questione diversa, e più complicata.

A oggi, i dati Eurobarometro che abbiamo visto farebbero pensare che la maggioranza storica potrebbe reggere, soprattutto se gli elettori “anti Ue” decidessero alla fine di restare a casa, invece di andare a votare. Fotografano però la situazione di tre mesi fa: in questa fase, tre mesi sono un tempo lungo.

© Riproduzione riservata