Profitto e Impatto. È su queste direttrici parallele che viaggia l’Impact Investing. La sfida è ciclopica: conciliare in una spirale virtuosa il rendimento di imprese e finanza e gli impatti sociali e ambientali. Per gli economisti, che da almeno un decennio perseguono questo obiettivo, non si tratta di attaccare al cuore il capitalismo, piuttosto di guidarlo dentro una visione sociale, innestando una trasformazione generativa che muti dall’interno i modelli di governance e di impresa.

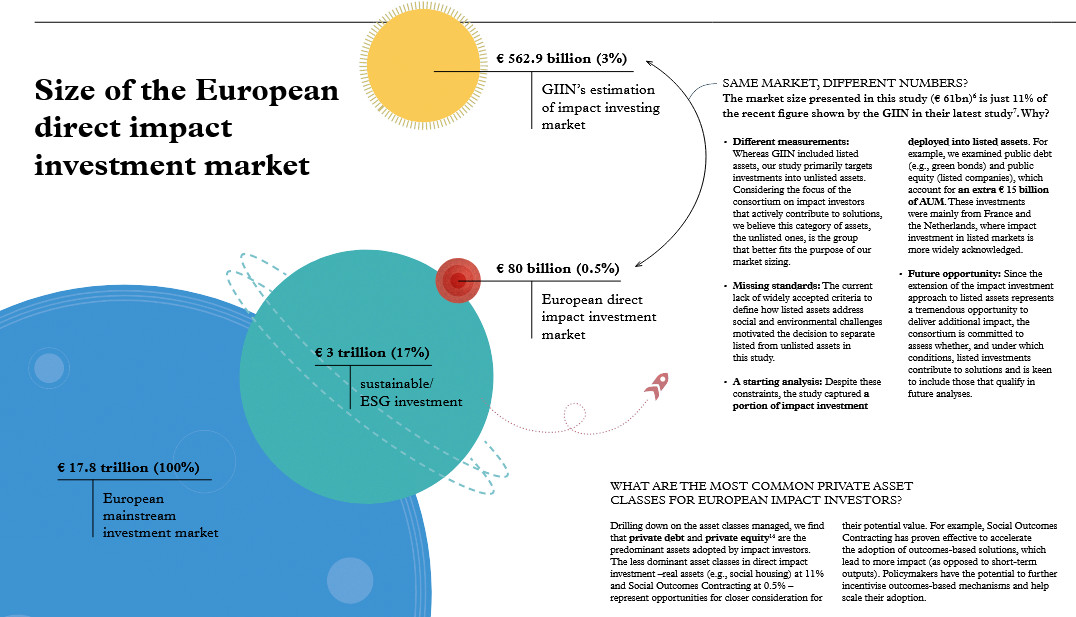

Pandemia, tensioni sociali, emergenza climatica stanno alimentando una nuova consapevolezza sulla necessità di ripensare il rapporto con il profitto. Ma la strada è lunga. Lo dimostrano i numeri dell’ultimo rapporto di EVPA, la rete europea per gli investimenti a impatto, e Global Steering Group for Impact Investment (GSG) diffuso a dicembre 2022. Gli investimenti d’impatto europei stanno crescendo ma non abbastanza rapidamente per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. Lo studio stima in 80 miliardi di euro il mercato europeo degli investimenti effettuati direttamente in imprese che affrontano anche sfide sociali e ambientali. Le attività gestite in Europa sono cresciute del 26% dal 2020 al 2021, ma rappresentano solo lo 0,5% degli investimenti tradizionali del mercato europeo.

La ragione? La complessità della trasformazione ma pure le forti resistenze che permangono nel mondo della finanza e delle imprese. Mario Calderini è un interlocutore autorevole su queste tematiche. È professore di Management for Sustainability and Impact al Politecnico di Milano e direttore di Tiresia, il Centro di ricerca sull’innovazione e la finanza di impatto sociale del Polimi, nonché portavoce di Torino Social Impact.

Professor Calderini, l’economia di impatto coagula ancora attorno a sé tanti scettici. La definiscono un modello alternativo di nicchia, ne sottolineano l’approccio opportunistico. Lei che cosa risponde?

«Che l’onere della prova rispetto a quanto lei afferma non è più in capo a me o a quanti credono che l’economia di impatto avrà un futuro, ma è in capo a chi non ci crede. Sono accadute così tante cose negli ultimi anni, sfide sociali e ambientali eccezionali, che è veramente anacronistico questo arroccamento. A difesa di posizioni di rendita, nel mondo accademico e nel mondo politico. Sull’approccio opportunistico, poi, non mi sembra che ne siano immuni le forme di economia che chiamiamo tradizionali e le metriche che si sono sviluppate al suo interno. Non è certo un’intuizione particolarmente intelligente pensare che ci sia chi strumentalizza questi temi. La sfida è proprio quella di non offrire il fianco, lavorando seriamente sulle metriche. Se avremo metriche solide, che proteggono l’integrità dell’impatto, ci sarà poco spazio per l’opportunismo».

Nel frattempo registriamo posizioni nette a sostegno dell’economia di impatto da parte dei massimi organismi internazionali…

«È così, basterebbe un semplice elenco per rispondere a chi non crede all’Impact Investing. Sono almeno tre i pronunciamenti di grandi istituzioni mondiali. In primis, l’Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che già nel 2017, in un documento di indirizzo, scriveva che l’economia sociale di mercato avrebbe avuto un ruolo importantissimo. La Commissione europea ha pubblicato il Social Economic Action Plan e siamo in attesa degli atti più cogenti e vincolanti per gli Stati membri. Infine, l’Industrial Strategy della Commissione europea che, nell’individuare i 14 cluster su cui basare la rinascita europea, ha inserito l’economia sociale accanto a settori produttivi come ICT, automotive, biotecnologie. E poche settimane fa, la risoluzione delle Nazioni Unite ha sancito l’impegno per la promozione dell’economia sociale di mercato. E sappiamo bene quanto queste risoluzioni siano in grado di incidere e provocare svolte politiche. Pensiamo solo ai criteri ESG e all’Agenda 2030».

Per uscire da logiche di opportunismo e arginare il social washing si dovrà ricorrere allo strumento della selezione: come si possono blindare le metriche?

«Sono convinto sia finito il tempo di proporci come “evangelisti” dell’economia di impatto. Dobbiamo cominciare a fare i “buttafuori”. A selezionare con grande rigore. Le attività economiche per essere definite a impatto devono soddisfare tre caratteristiche: intenzionalità, misurabilità, addizionalità. Intenzionale perché il progetto deve essere pensato ex ante; misurabile perché necessita di un riferimento metrico condiviso per quantificarlo; addizionale perché si deve sapere che un’unità di impatto sociale o ambientale potrebbe produrre un profitto minore».

Tra le critiche mosse c’è anche quella di navigare all’interno di un paradosso: piccoli investimenti a fronte di sfide globali…

«Quando dieci anni fa nacque l’idea di finanza di impatto, qualcuno era convinto che quel manipolo di pionieri sarebbe cresciuto a dismisura fino a diventare l’alternativa. Io non ci ho mai creduto e non è accaduto. Ho sempre pensato che quegli innovatori potessero invece diventare un agente contaminatore della finanza tradizionale. In grado di conferire pezzi di Dna di una finanza più “buona” a una finanza classica che comunque si stava evolvendo».

Resta tuttavia la dimensione contenuta degli investimenti…

«Concentrarsi sui numeri piccoli lascia il tempo che trova. Il vero contributo della finanza di impatto è assicurare che la transizione della finanza tradizionale sia veramente radicale. Che non compia un atto di gattopardismo, di conservazione dello status quo, di protezione di rendite di posizione come buona parte di questa vorrebbe. Perché, diciamolo chiaramente: le soluzioni messe in campo dalla finanza che conosciamo non si sono dimostrate efficaci. Altrimenti i quasi 43 triliardi di dollari investiti nella cosiddetta “grammatica” ESG avrebbero risolto gran parte dei problemi del nostro tempo. Non mi sembra sia andata proprio così…».

Intanto, mentre ciascun attore di questa partita prende le misure del campo da gioco, l’Impact Investing si è esteso dal no profit al profit, è corretto?

«Anche su definizioni di questo tipo credo si debba abbattere qualche “muro”. Non esiste più una “cosa” che si chiama terzo settore e una “cosa” che si chiama profit. È vero, siamo cresciuti dentro questa polarizzazione: da una parte il perseguimento di interessi di natura generale e sociale, dall’altra il raggiungimento del profitto. Nel mezzo, la terra di nessuno. Ecco, la notizia è che quella terra di nessuno si sta popolando di tanti soggetti ibridi: forme imprenditoriali che registrano ricavi, stanno sul mercato e però perseguono prioritariamente obiettivi di impatto sociale. Non possiamo più parlare di profit e no profit, non ha senso. E mi faccia dire che è una cattiva abitudine del profit quella di voler continuare a relegare in un recinto quanto loro definiscono no profit. È un approccio di comodo».

È anche vero che è difficile fare numeri quando permane un forte squilibrio tra moneta corrente e moneta di impatto…

«È vero. A fronte di una moneta economica molto forte, l’euro, la prestazione sociale e ambientale non ha una moneta altrettanto nobile e affidabile. È debole. Perché nelle metriche legate all’economia di impatto non ci sono ancora governance del controllo del numero adeguate e gli standard sono troppi. Va ricercato uno standard comune insieme alla creazione di istituzioni competenti e terze parti indipendenti. Nella finanza tradizionale, invece, le metriche economiche possono contare su standard contabili vecchi di 150 anni, molto consolidati. E su un sistema di controllo che, a partire da collegi sindacali e società di revisione, garantisce la robustezza del numero. Se riusciremo a riconoscere alla moneta di impatto la stessa dignità e credibilità della moneta corrente, si apriranno grandissime opportunità di partenariato pubblico privato».

Dove si sta investendo molto su questo fronte è Torino. È di questi giorni la presentazione del Centro di Competenze per la Valutazione e Misurazione dell’Impatto destinato a diventare un riferimento in Europa. Sempre a Torino, si è sviluppata l’esperienza della Borsa Sociale. Tutto questo sotto l’egida di Torino Social Impact, l’alleanza tra imprese e istituzioni pubbliche e private che investe su un impatto sociale dell’economia. Perché proprio la capitale sabauda si trova al centro di questo ecosistema?

«Il ruolo di Torino in questa partita non è casuale. Si possono individuare almeno tre ragioni. Innanzitutto, la presenza di due grandi fondazioni bancarie che hanno nel Dna lo sviluppo di forme di economia sociale. Ed è difficile trovare altrove una tale densità di istituzioni così orientate. La seconda ragione va ricercata nella storia di Torino, città con una forte propensione all’impatto sociale dell’impresa. Qui sono confluite l’imprenditorialità di origine religiosa e l’innovazione sociale dei movimenti operai. La terza ragione ha origini più recenti: l’incontro tra innovazione sociale e tecnologia. Torino mantiene ancora una forte base di sapere tecnologico. Forse non più sufficiente a collocarla nella mappa del mondo. Ma messa al servizio di altro, può trasformarsi in un vantaggio competitivo quasi unico. Nessuna delle tre caratteristiche che ho citato, presa singolarmente, avrebbe fatto la differenza. Ma le contaminazioni delle tre attitudini permetterà probabilmente al sistema Torino di giocare una partita internazionale strategica da protagonista».

© Riproduzione riservata