A oltre due mesi dalla presa di Kabul da parte dei Talebani, tre questioni si pongono alla nostra attenzione. Primo: il regime dei Talebani non sembra così diverso da quello che ha governato il paese nel quinquennio 1996-2001, ma potrebbe presto rendersi conto che perseguire lo stesso tipo di politiche oscurantiste e repressive avrebbe probabilmente costi molto più alti di allora.

Secondo: la comunità internazionale, o meglio, gli attori che insistono necessariamente nel Centro Asia, hanno preso atto dell’abbandono americano, ma non sembrano avere fretta di prenderne il posto nel disastrato paese. Terzo: la crisi economica che ha investito l’Afghanistan dopo il 15 agosto scorso ( un paese, vale la pena di ricordarlo, già prima di allora tra i più poveri al mondo) si inserisce quale problema fondamentale tra le posizioni politiche del regime talebano e le preoccupazioni delle potenze regionali.

La tragedia in corso

Possiamo dunque partire da qui, dalla situazione economica che si può presto tramutare in crisi umanitaria. Punto centrale sono i circa 9 miliardi (secondo altre stime 7) di dollari detenuti dalla banca centrale afghana. Fondi che sono però depositati presso istituti bancari statunitensi, i quali hanno proceduto a congelarli contestualmente all’evacuazione del paese da parte delle truppe USA e al mancato riconoscimento ufficiale del nuovo governo. Tali riserve sono necessarie, ovviamente, per l’acquisto sui mercati internazionali di una serie di beni di prima necessità di cui il paese ha immediato bisogno (come cibo, medicinali, combustibile).

Non solo: anche il Fondo Monetario ha sospeso la possibilità per l’Afghanistan di far valere i propri diritti di prelievo (‘drawing rights’), ovvero il meccanismo tramite cui un paese può accedere alle risorse del Fondo in momenti di difficoltà finanziarie. E in ultimo, altri importanti paesi che avevano fornito nel corso degli anni aiuti economici sostanziali, come Gran Bretagna e Germania, si sono anch’essi defilati. In un rapporto del Parlamento britannico si indica un ammontare di 65 miliardi di dollari versato tra il 2001 e il 2019 dai paesi dell’OCSE all’Afghanistan, una cifra tre volte superiore al PIL afghano nel 2020.

La riduzione drastica della moneta circolante

Tutto questo ci dice che un’economia povera, fortemente dipendente da moneta e aiuti stranieri, si è trovata dall’oggi al domani senza accesso al dollaro (in cui erano denominati due terzi dei depositi bancari e metà dei prestiti) e senza finanziamenti esteri (che andavano a finanziare il 75% della spesa pubblica). In questa situazione, il regime dei Talebani ha optato per una stretta ai prelievi (limitati a non più di 200 dollari alla settimana), oltre al divieto assoluto di portare fuori dal paese i dollari in circolazione. Le conseguenze immediate sono state in primo luogo una riduzione drastica della moneta circolante. Ciò ha ridotto sia la capacità di acquisto dei consumatori, sia l’accesso al credito per varie piccole e medie imprese sorte dopo il 2001: un cocktail fatale che potrebbe portare all’estinzione un settore che rappresenta uno dei pochi lasciti positivi negli ultimi anni.

Se i privati non stanno pagando i salari ai propri dipendenti, lo stesso accade nel settore pubblico. La prospettiva di stampare semplicemente moneta locale – l’afghani – può essere allettante; ma solo se si ignora che l’attuale inflazione al 6% potrebbe, secondo molti, trasformarsi presto in iperinflazione,, dato il mancato accesso alla valuta forte e la conseguente impossibilità di regolare il regime dei cambi. Inoltre, i panieri dei beni di consumo essenziali come riso, olio e farina sono aumentati del 30% dal 15 agosto e il carburante del 40%, con conseguenze drammatiche per la popolazione.

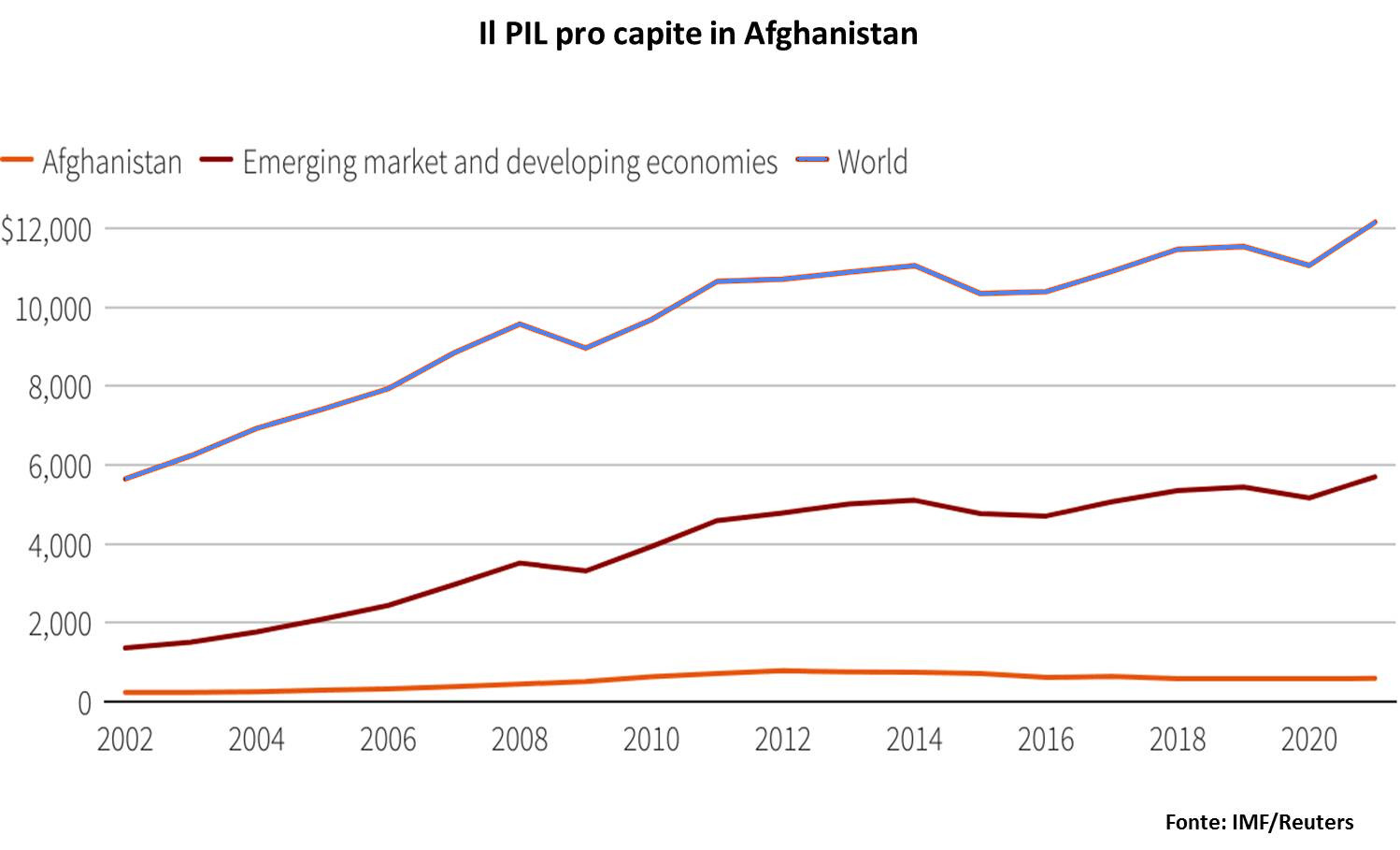

Una situazione dunque economicamente estremamente difficile, dove stime ottimistiche parlano di una contrazione del PIL del 13% per l’anno fiscale in corso e quelle pessimistiche del 20%. Questo riferito ad un’economia complessiva di 20 miliardi di dollari, all’incirca un centesimo di quella italiana, per una popolazione vicina ai 40 milioni. La discesa sotto la soglia di povertà degli 1.90 dollari giornalieri, ora una realtà per quasi il 70% degli Afghani, potrebbe ancora ampliarsi.

Un "narco Stato"?

I Talebani hanno finora negato anche solo di considerare l’opzione di ridiventare un "narco-stato" per far fronte alla crisi: ma con un’industria che nel 2017 forniva l’80% dell’eroina mondiale e rappresentava il 7% del PIL, questa è una tentazione cui potrebbe essere difficile resistere. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, è comunque difficile sapere quanto il nuovo regime stia effettivamente combattendo la produzione di oppiacei.

Chiaramente tutti gli attori interessati, locali e non, ne sono consapevoli. Il nodo del contendere è il riconoscimento del regime talebano, che gli USA in primis, ma anche tutti gli altri stati della regione, sanno bene essere la carta principale da giocare sul tavolo delle trattative con i Talebani. In altre parole: il riconoscimento (e il conseguente sblocco delle risorse finanziarie del paese, così come il suo reinserimento nel mercato internazionale) avverrà solo e quando il governo di Kabul fornirà garanzie.

Di quale natura? Attori diversi hanno interessi e priorità diversi. Sebbene tutti parlino di "governo inclusivo" (ovvero dove siedano con quote rappresentative adeguate sia donne che minoranze) e in misura minore di diritti civili (le notizie che arrivano ci dicono che su questo fronte molto, se non tutto, è ancora da fare), ogni paese ha una sua posizione specifica verso i Talebani.

Il caleidoscopio degli interessi

Gli Stati Uniti, sin dall’accordo di Doha del 2020, chiedono essenzialmente che i Talebani non sostengano o tollerino il terrorismo internazionale (dandogli asilo, per esempio, come nel caso famoso di Al-Qaeda). Come già evidenziato, il test più probante è rappresentato da ISIS-K, filiale locale del noto gruppo estremista. In realtà acerrimo nemico dei Talebani, si è reso infatti già responsabile di attacchi sanguinosi specie nei giorni di preghiera del venerdì contro la comunità sciita del paese, gli hazara. Fintantoché ISIS-K viene combattuto, e i Talebani non offrono il loro territorio quale santuario ad altri gruppi radicali, gli USA potrebbero dirsi soddisfatti. Tuttavia, Washington non ha interessi vitali in Afghanistan. Può dunque aspettare e decidere il da farsi con un certo distacco: il riconoscimento potrebbe essere ufficialmente subordinato (e dunque ulteriormente ritardato) al rispetto dei diritti umani, nell’attesa di capire come evolve la situazione.

La variabile profughi

Tale distacco, invece, è un lusso che gli stati limitrofi, condannati dalla geografia ad avere a che fare in prima battuta con il problema afghano, non hanno. È infatti del 13 ottobre una conferenza tenutasi a Mosca sotto la direzione del potente ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, con i rappresentanti di Cina, Pakistan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Come si nota, oltre agli Stati Uniti, neanche gli stati Europei erano presenti. Potenze regionali come la Russia e la Cina hanno fatto sapere che sono disposte a versare aiuti umanitari all’Afghanistan; ma che si aspettano garanzie di un effettivo controllo del territorio prima di concedere l’agognato riconoscimento ai Talebani - che erano presenti a Mosca, sebbene appunto non come rappresentanti ufficiali del paese.

Il crollo economico e l’instabilità politica turbano particolarmente questi paesi. L’aggravarsi della crisi economica comporterebbe non solo effetti negativi per via dei mancati introiti dell’interscambio commerciale con l’Afghanistan; ma soprattutto un ulteriore flusso di profughi che giocoforza si riverserebbe sulle già provate economie di Pakistan, Iran e Tajikistan. Stime parlano di costi rispettivamente di 500, 300 e 100 milioni di dollari nel caso di un flusso di un milione di profughi verso questi paesi. La Russia vuole evitare i problemi, non solo economici, ma anche politici che questa situazione comporterebbe nelle ex-repubbliche sovietiche del Centro Asia: Putin ha infatti dichiarato come egli tema infiltrazioni terroristiche in quell’area, che Mosca considera come zona di competenza propria. Inoltre, un governo talebano spiccatamente esclusivo a livello etnico e che marginalizzasse altre forze politiche potrebbe fomentare una recrudescenza del conflitto civile.

Le strategie di Pechino

Prospettiva, questa, che oltre che alla Russia nuocerebbe e non poco anche ai disegni regionali di Pechino, strettamente legati al Pakistan. Da sempre Islamabad gioca con il fuoco per quanto riguarda l’approccio con il vicino: come è noto, il Pakistan offre riparo, appoggio e finanziamento al movimento talebano, molto forte anche al di là della linea Durand che separa i due paesi. È questa una scelta di natura prettamente geopolitica: una profondità strategica e difensiva garantita da un regime amico a Kabul rimane un imperativo per i decisori di Islamabad, sempre preoccupati dello storico rivale indiano. Ma ecco che tale tattica diventa un patto faustiano: quanto sono affidabili effettivamente i Talebani per non divenire invece un problema per il Pakistan, problema in termini di profughi, appunto, ma anche di instabilità politica e dunque sicurezza?

Stabilità e sicurezza, invece, sono le parole d’ordine di Pechino nell’ambito del progetto del C-PEC ("China-Pakistan Economic Corridor"), braccio fondamentale della cosiddetta "Nuova Via della Seta" (o "One Belt One Road Initiative"). Il corridoio comporta la costruzione di una serie di infrastrutture (soprattutto nel campo dei trasporti, come strade e ferrovie, ma poi anche stazioni di rifornimenti, industrie per la trasformazione e impianti energetici) che dall’estremo occidente cinese, la provincia dello Xinjiang, attraversa la zona montuosa pakistana del Baltistan e scende poi, nella sua direttiva principale, in parallelo al confine afghano-pakistano per sfociare poi nel porto di Gwadar, sull’Oceano Indiano.

In questo senso Pechino, temendo sin d’ora complicazioni per quest’area geografica (teatro inoltre da decenni di un violento movimento insurrezionale che mira all’indipendenza del Belucistan, la grande regione tra Pakistan, Iran e Afghanistan), ha infatti investito recentemente nell’ammodernamento del grande porto pakistano di Karachi. Questo, posto molto più a oriente, sarebbe al riparo da possibili problemi che andrebbero a complicare un progetto già di suo molto complesso.

Gli ostaggi e l'attesa

Tutte queste questioni, come si vede intimamente connesse tra loro, sono sul tavolo di qualsiasi negoziato o trattativa con il governo di Kabul. Il riconoscimento diplomatico allevierebbe con tutta probabilità, per quanto si è detto, la crisi economica ed una probabile catastrofe umanitaria. Allo stesso tempo, tale riconoscimento non verrà concesso in mancanza di specifiche garanzie. A prescindere dalla buona fede o meno dei Talebani nel fornirle, rimane da chiedersi se a livello tattico il ritardare (dato che di questo si tratta) una vera apertura diplomatica verso Kabul non comporti più costi che benefici per le potenze interessate.

Resta indiscusso, tuttavia, il fatto che la popolazione afghana è al momento ostaggio sia del regime sia dei suoi interlocutori stranieri.

In questo quadro, le promesse di aiuti umanitari alla popolazione civile sono una mossa che accomuna la conferenza di Mosca al G-20 promosso da Mario Draghi. Una mossa, in fondo, per prendere tempo, in attesa di capire cosa ne sia effettivamente dell’Afghanistan dopo il ritiro americano.

© Riproduzione riservata