L’economia della pace porta prosperità e benessere, quella della guerra rende un buon servizio alla crescita del debito pubblico e ai costruttori di armamenti, non certo alla popolazione. Eppure, proprio nel bel mezzo della corsa mondiale al riarmo, il Parlamento italiano ha appena dato il via libera a un decreto legislativo che taglia l’Iva sulla vendita di armi; con buona pace di tutti coloro che reputerebbero più necessarie misure contro i rincari dei beni di consumo, spesso gravati del 22% di Iva.

Il regime di non imponibilità

Ma cosa prevede nel dettaglio il testo approvato in Commissione al Senato? La norma al centro della polemica, in linea con la direttiva europea (2019/2235), «dispone il regime di non imponibilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) e l’esenzione dalle accise in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate alla realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc)».

La direttiva Ue risale al 14 marzo del 2019 e si pone l’obiettivo di «migliorare lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di attività dell’Unione nell’ambito della sicurezza comune» e per questo prevede l’esenzione di Iva e accise per la vendita di armi prodotte in Italia e vendute a uno Stato terzo dell’Unione europea. Un obiettivo rispetto al quale le forze politiche italiane si sono divise: alla faccia di maggioranza, opposizioni, fiducia al governo Draghi o assoluta contrarietà, Lega, Fratelli d’Italia e Partito Democratico hanno votato a favore del decreto, mentre c’è stata astensione (ma in realtà contrarietà) da parte del Movimento 5 Stelle.

Il modello di sviluppo che paga

«L’economia della pace – spiega Raul Caruso, docente di Economia della Pace all’Università Cattolica di Milano – è l’unico modello di sviluppo che paga, mentre i modelli di economia di guerra sono spesso fortemente dissipativi. Infatti, l’economia della pace si basa su una visione positiva del futuro e tende e dare prosperità per un lungo periodo laddove oggi si fanno politiche che guardano a pochi mesi, tutto il contrario delle decisioni che vennero dopo la seconda guerra mondiale e che ci hanno portato all’Unione europea. I modelli economici della guerra, invece, per la gran parte bruciano ricchezze in pochissimo tempo e basano tutto sull’indebitamento. Dopo Covid e guerra, a che livello sarà il nostro debito pubblico? Oggi nessuno si cura di questi aspetti perché si ragiona solo sul presente e non si riflette sul futuro. Esattamente il contrario di quel si dovrebbe fare e cioè progettare il futuro e poi intervenire sulle emergenze, sul presente, ma in un contesto di programmazione seria ed efficiente».

Ciò non toglie che si possano creare grandi ricchezze, anche finanziarie, “giocando” con la guerra, come dimostrano i recenti exploit in borsa dell’italianissima Leonardo (ex Finmeccanica), che ha realizzato un rotondo + 52% negli ultimi tre mesi (e Morgan Stanley ha appena rivisto al rialzo sia il rating che il target price, consigliandone l’acquisto).

Secondo l’analisi del professor Caruso, sono tre le ragioni che spingono con forza al riarmo. «In primo luogo il fatto che altri lo stiano già facendo induce gli Stati a procedere su questa via, o per politiche comuni o per contrastarne le azioni. E poi il regime politico fa molta differenza: i Paesi in cui vige la democrazia si armano tendenzialmente di meno, ma attenzione alle democrazie che esistono nominalmente ma che virano all’autoritarismo come succede in Ungheria, nelle Filippine o in Brasile. Poi esiste la cultura della forza nelle relazioni internazionali, per cui per essere riconosciuto come Paese importante devo armarmi. Il dramma di oggi – conclude Raul Caruso – è che manca un ordine, mancano regole condivise a livello mondiale. Che esistevano anche durante la guerra fredda, quando l’armamento era al top ma nel frattempo si mettevano a punto accordi sulla non proliferazione nucleare».

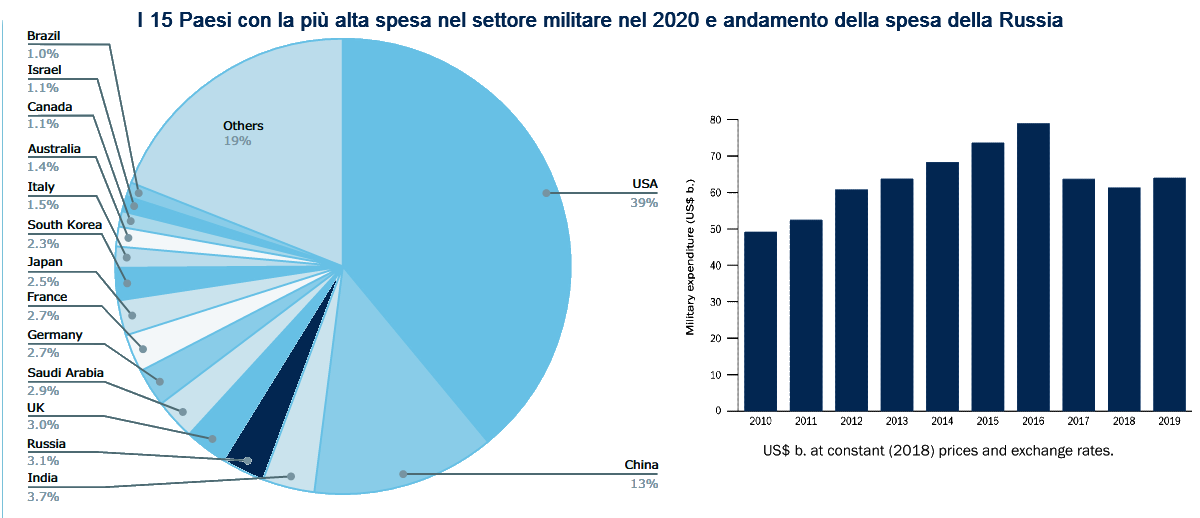

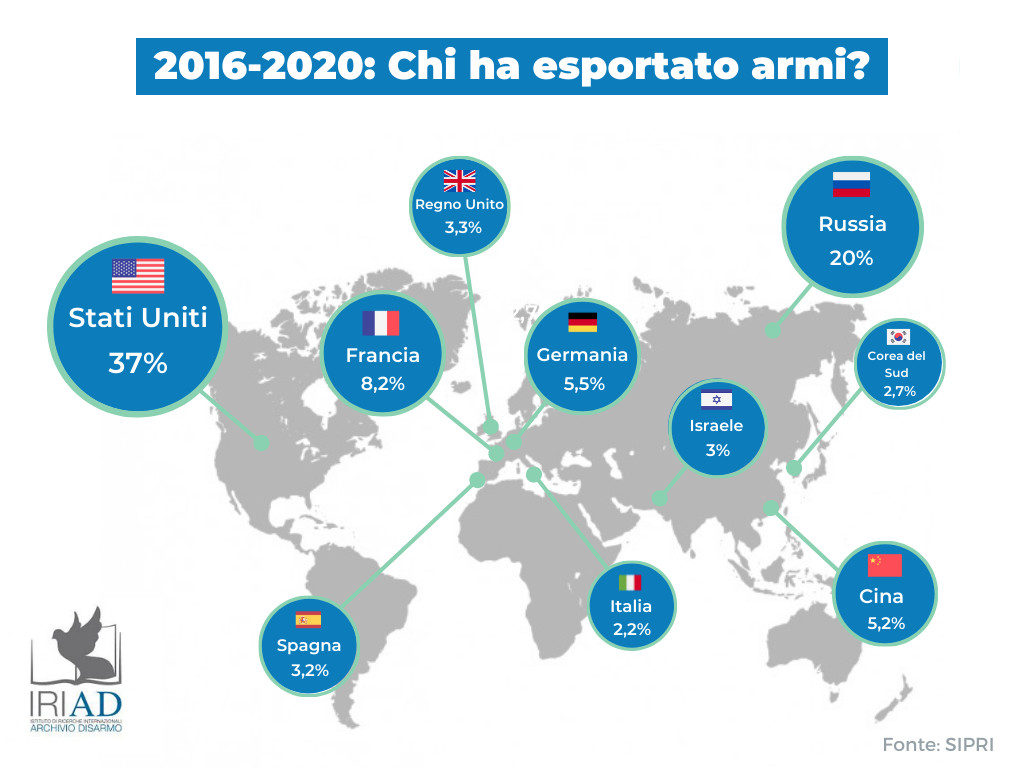

E la Russia in questo momento è un potente attore sul mercato degli armamenti. Secondo il Sipri, l’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, con una spesa di 61,7 miliardi di dollari (il 4,3% del Pil), nel 2020 la Russia era il quarto Paese al mondo in materia di investimenti nel settore militare. Sopra di lei solo Stati Uniti, Cina e India. La Russia, inoltre - come sostiene Alessandro Boccia su Iriad Review, la rivista mensile dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo - è tra i cinque maggiori esportatori di armi al mondo. Le armi più richieste dai partner di Mosca sono gli aerei da combattimento Flanker, il Sukhoi Su-27, il MiG-29.

Il Cremlino big player

I Paesi in cui Mosca esporta più armi sono India, Cina, Algeria, Egitto, Vietnam. L’India – sempre secondo i dati riportati da Boccia - è il Paese che importa più armi russe, nonostante che tra il 2010 e il 2020 la percentuale sia passata dal 62% al 46% per ridimensionare l’influenza sul settore della difesa del Paese. Gli armamenti russi che la Cina importa sono il 18% del totale; l’Algeria, che è il maggiore importatore di armi del continente africano, acquista il 15% del suo materiale bellico da Mosca. L’Egitto, terzo importatore di armi al mondo, a partire dal colpo di Stato del 2013 ha ritrovato nella Russia un attore disponibile nella fornitura di armi, specialmente in contrapposizione agli Stati Uniti. Il Vietnam è un Paese in cui la Federazione russa è tornata a giocare un ruolo importante dopo l’alleanza tra i due Paesi ai tempi dell’Unione Sovietica, andando a rifornire, con alti e bassi tra il 2011 e il 2019, il Paese asiatico di sottomarini, aerei, sistemi di difesa costiera, fregate e missili.

In un contesto simile, che ripropone in maniera netta lo scontro tra Est e Ovest del pianeta come da tempo non si vedeva, parlare di disarmo appare velleitario, anche se in passato i cosiddetti “dividendi della pace” si sono fatti sentire. «Basta pensare – spiega Maurizio Simoncelli, vice presidente di Archivio del disarmo – al programma comunitario Konver finalizzato a far transitare l’industria dal militare al civile. A fine anni ’80 in Europa l’industria delle armi contava circa 80mila addetti e un export quanto mai vivo. Dopo i dividendi della pace, gli addetti sono scesi a circa 50mila e molte aziende si sono riconvertite al civile. E non sono mancati esempi anche in Italia specie nella zona dello Spezzino per l’industria navale. Ora stiamo assistendo a un percorso inverso che aumenterà sia per i confini sempre più labili tra uso civile e uso militare (si pensi ai droni) sia per il fatto che la stessa Unione Europea ha destinato ben 8 miliardi alla ricerca militare. Senza pensare però di porre rimedio all’assenza di un esercito unico e al non senso di avere 27 eserciti con 17 tipi di carri armati (non interoperabili tra loro) laddove gli Stati Uniti ne hanno solo uno. Tutto questo si traduce in uno spreco di risorse che si può riassumere nel fatto che gli Stati membri dell’Unione spendono all’anno più o meno come la Cina (circa 227 miliardi di euro contro i 244 del Paese del Dragone) rispetto ai 73 miliardi dell’India e ai quasi 62 della Russia. Fondi che potrebbero molta più efficienza se fossero diretti a un unico esercito e non a 27 strutture difensive nazionali che spesso non parlano tra loro e difficilmente possono essere usate simultaneamente».

© Riproduzione riservata