Gli idrocarburi sono la risorsa più importante nell’economia moderna. La produzione di pressoché ogni altro bene o servizio dipende, in ultima istanza, da essi. Carbone, gas, petrolio, e i loro derivati sono dunque centrali in discussioni di economia politica. In particolare, essi influenzano natura e caratteristiche degli stati moderni, così come le relazioni tra di essi. In quanto segue, vorremmo proporre due letture di questo rapporto. La prima cerca di capire principalmente quale tipo di economia e di sistema politico si sviluppino quando un paese ha come fonte di ricchezza primaria l’industria degli idrocarburi. Tale teoria, sviluppata soprattutto da Hazem Beblawi e Giacomo Luciani negli anni ’80, parla di uno ‘stato a rendita’ (rentier state), il cui particolare funzionamento economico-finanziario determina a sua volta uno specifico sistema politico. La seconda, più recente e forse meno conosciuta, è quella della ‘democrazia dell’idrocarburo’ (carbon democracy), legata al lavoro di Timothy Mitchell a partire dalla fine degli anni 2000. Mitchell si concentra maggiormente sul tipo di sistema che, a livello interazionale, è stato implementato per gestire e utilizzare gli idrocarburi per fini ad un tempo economici e politici.

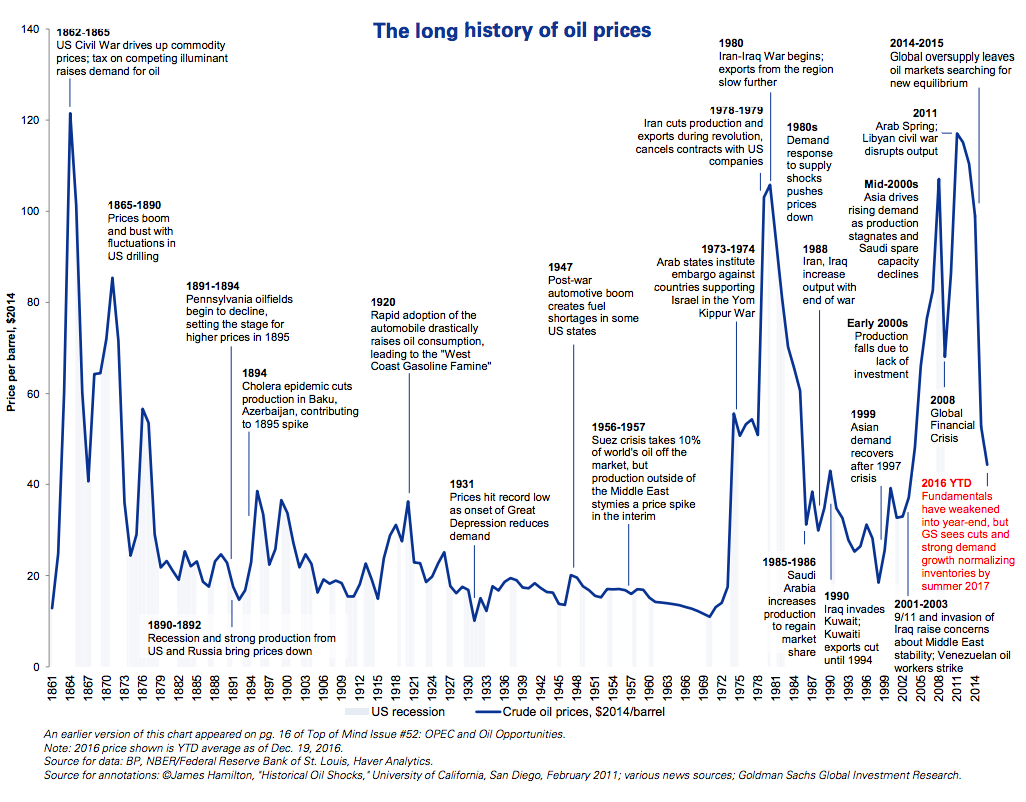

Che i combustibili fossili fossero decisivi per lo sviluppo economico e quindi l’ascesa politica di un paese non è certo una novità. Stati come Gran Bretagna, Francia e Germania beneficiarono enormemente, nelle fasi iniziali della loro industrializzazione, della presenza di ampi bacini carboniferi nei propri territori. Il bisogno di petrolio per sostenere una guerra meccanizzata accompagnò le politiche imperialiste di Giappone e Germania durante la Seconda Guerra Mondiale: la sesta armata della Wehrmacht sconfitta a Stalingrado si stava dirigendo verso i pozzi petroliferi caucasici di Baku. Ma è forse con la crisi petrolifera del 1973 che il rapporto profondo, sistemico, tra economia degli idrocarburi e politica si manifestò più chiaramente. L’economia politica degli idrocarburi è entrata da allora nel discorso pubblico, e non solo in quello degli apparati o delle classi dirigenti.

Nella guerra dello Yom Kippur nellottobre di quell'anno, l’attacco a sorpresa di Egitto e Siria contro Israele spinse gli Stati Uniti ad inviare massicci aiuti militari a Tel Aviv. Per dimostrare solidarietà con i fratelli arabi e punire l’occidente per l’aiuto al nemico sionista, i principali produttori della regione, primi tra tutti l’Arabia Saudita, l’Iraq e il Kuwait, posero un embargo all’export di petrolio. Rigido verso gli USA, più morbido verso l’Europa occidentale: ma appunto severo abbastanza da causare il primo, famigerato shock petrolifero. Le conseguenze, per il nostro ragionamento, furono principalmente due.

Lo stato a rendita e il petrolio

Per la prima volta il petrolio veniva usato come un’arma nelle relazioni internazionali. O meglio: si tentò di usarlo come tale. Non era possibile, per economie non diversificate, sostenere un embargo verso i principali acquirenti del loro bene nel medio (figuriamoci lungo) periodo. Per di più, con l’incremento dei prezzi derivato dalla riduzione drastica dell’offerta (si passò dai 3 dollari al barile ad oltre 12), gli enormi introiti petroliferi venivano reinvestiti comunque in banche e istituti di credito occidentali, gli unici all’epoca capaci di gestire capitali simili. Ma soprattutto, per governi e compagnie occidentali, apparve lampante l’inaffidabilità del Medioriente. Con che tipo di sistemi economico-politici si aveva a che fare? In che modo le – presunte – infinte riserve di idrocarburi impattano il sistema politico dei paesi esportatori? Viene avanzata dunque la teoria dello stato a rendita. Un’economia si regge solitamente sul combinato dei suoi fattori di produzione chiave: lavoro, capitali, risorse naturali. Il reddito prodotto da queste attività viene in parte appropriato dallo stato tramite la tassazione. Tuttavia, in uno stato a rendita, una risorsa naturale, che gode di un’alta domanda a livello internazionale, può alterare questo meccanismo. In relazione agli altri settori economici (specie manifattura e agricoltura), essa contribuisce in maniera sproporzionata al prodotto interno lordo. Per esempio, l’Arabia Saudita genera il 70% del PIL e oltre il 90% dell’export dal comparto petrolifero. Inoltre, poche persone lavorano in quell’industria; quel che serve sono capitali (macchinari, impianti) per estrazione e lavorazione. Conseguenza di tutto questo è che le esportazioni generano introiti finanziari senza basarsi sul lavoro della popolazione. Tali introiti permettono quindi allo stato di non basarsi, per finanziare le sue spese, sulla tassazione dei lavoratori, ma sullo sfruttamento di una rendita derivante dal possesso di una risorsa.

Ecco dunque la relazione con il sistema politico: possiamo considerare il famoso ‘no taxation without representation’ della Rivoluzione Americana come un fondamentale principio di governo democratico. Lo stato non può chiedere tasse se poi non fornisce ai cittadini la possibilità di decidere come vadano spese. Lo stato a rendita ribalta questa logica. Non chiede tasse ai cittadini – le sue entrate sono generate altrove, quindi i cittadini non si possono permettere di chiedere al governo come gestisce la cosa pubblica. La teoria dello stato a rendita spiega la mancanza di democrazia data l’economia politica del paese: non solo paesi del Golfo e del Nordafrica, ma anche Venezuela, Iran, Angola, Brunei. Non solo. A corollario, le enormi risorse finanziarie permettono di pagare lo stato di polizia che permette comunque di reprimere il dissenso interno. In questo senso, la Russia ora e l’URSS prima di essa hanno pure alcuni tratti di uno stato a rendita.

Le democrazie degli idrocarburi

La relazione tra idrocarburi e politica ha stimolato un’altra riflessione che, pur non contestando la teoria dello stato a rendita, si focalizza sullla politica economica internazionale. Prendiamo ancora l’embargo del 1973. Come discusso, esso pose per la prima volta il problema della stabilità di approvvigionamento delle risorse fossili per le economie occidentali (le uniche che, all’epoca, potessero definirsi sviluppate). Era evidente che la gestione dei prezzi a livello globale non era più mero appannaggio di compagnie e governi occidentali. In realtà, già dal 1960 era stata creata l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC, nell’acronimo inglese). Poi, dall’inizio degli anni ’70, si assistette ad una progressiva nazionalizzazione delle industrie degli idrocarburi in tutti i paesi chiave del Medio Oriente (Iraq per primo, poi Iran, Arabia Saudita, Libia, etc.). La gestione di questa nuova fase è uno degli snodi della riflessione di Mitchell sull’impatto degli idrocarburi non solo, e non principalmente, sulle economie petrolifere: ma sull’architettura di controllo americana a livello mondiale nel contesto della guerra fredda.

La crisi petrolifera del 1973 aveva messo in crisi tale architettura: lo sviluppo economico, e dunque il benessere, dei paesi dell’Europa occidentale dopo la seconda guerra mondiale dipendeva dall’accesso ad una risorsa più fungibile e dunque più preziosa del carbone, il petrolio. Sviluppo e benessere che servivano per sostenere il capitalismo di fronte al socialismo sovietico – che negli anni dell’immediato dopoguerra sembrava dimostrarsi altrettanto dinamico, e poteva contare sulle immense risorse di idrocarburi dell’URSS. A differenza del carbone, però, il petrolio in Europa non c’è in quantità sufficienti. Quindi, era necessario andarlo a prendere là dove si stavano scoprendo enormi depositi. La Anglo-Iranian Oil Company (ora British Petroleum) aveva scoperto i primi giacimenti già nel 1908 nell’Iran meridionale. Ulteriori esplorazioni nel dopoguerra dimostreranno che tutta la regione del Golfo, fondamentalmente, si trovava sui più abbondanti depositi di idrocarburi al mondo. Non solo: erano facili da raggiungere e capaci di produrre petrolio a bassissimo costo. Gli USA strinsero dunque una serie di accordi con gli stati della regione (Arabia Saudita in primis) per far sì che le loro risorse fluissero in maniera costante e a buon mercato verso l’Europa occidentale per rendere possibile la ripresa e poi il boom economico degli anni ’50 e ’60.

A questo punto Mitchell propone la sua tesi: tale approvvigionamento petrolifero permise livelli di benessere che sostennero sia l’economia capitalista a discapito dell’alternativa socialista, sia il sistema politico liberal democratico che ad essa era legato. Vale la pena di ricordare come in paesi chiave come Germania, Francia e soprattutto Italia, i partiti socialisti e comunisti fossero tra le forze politiche più importanti: agli occhi degli Americani, contenere il loro messaggio potenzialmente destabilizzante per il loro controllo sul continente era fondamentale.

Per definire gli stati a rendita spesso si usa l’espressione ‘petro-stati’. Mitchell sostiene che, in fondo, anche gli stati occidentali lo sono, dato che i loro sistemi economici e politici si basano sull’approvvigionamento abbondante e stabile di petrolio (e poi gas): da qui, le ‘democrazie dell’idrocarburo’.

L’embargo del 1973 rappresentò la prima crisi per questo sistema. Alcuni studiosi hanno addirittura sostenuto che gli USA erano pronti ad invadere l’Arabia Saudita qualora avesse continuato l’embargo. Si trovò un’altra soluzione che, tra alti e bassi, ha funzionato fino ai giorni nostri. Da una parte, sostegno politico e soprattutto militare agli stati che avessero mantenuto il flusso di idrocarburi verso l’occidente stabile e relativamente a buon mercato. Dall’altra, presenza diretta delle forze americane nella regione, diventata una questione di sicurezza nazionale per Washington. La conflittualità permanente di questi territori dipende appunto dalla sua centralità per gli equilibri economici globali, a cui si aggiungono le spese militari esorbitanti dei governi locali (finanziate, appunto, dai proventi di gas e petrolio).

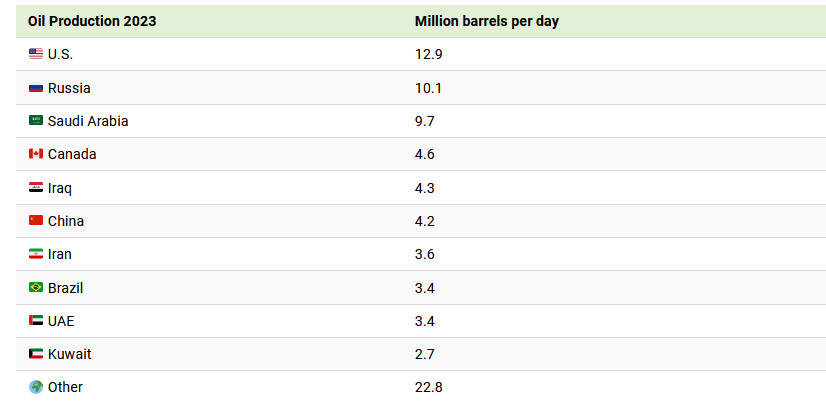

Concludiamo con uno sviluppo degli ultimi 15 anni che non ha ricevuto adeguata attenzione nel nostro dibattito pubblico. Gli USA hanno da sempre grandi giacimenti convenzionali di idrocarburi sul proprio territorio. La loro esposizione verso il Medio Oriente, dal punto di vista energetico, non è mai stata paragonabile a quella europea. Tuttavia, la produzione interna non è sempre bastata per coprire l’enorme fabbisogno energetico dell’economia americana. Anche Washington si è rivolta spesso ai paesi del Golfo (e a Canada e Venezuela) per gas e petrolio. La produzione interna a inizio secolo arrivava a circa 5 milioni di barili di petrolio, che coprivano metà del fabbisogno. Ma la rivoluzione dei giacimenti di scisto, grazie ad una nuova tecnologia che permette di estrarre idrocarburi da depositi fino a metà anni 2000 inaccessibili, ha cambiato completamente lo scenario. Oggi gli USA sono il primo produttore mondiale di petrolio, con circa 13 milioni di barili al giorno (la Russia pre-sanzioni era a 11, l’Arabia Saudita a 9-10): pur restando ancora importatori netti, sono molto più autosufficienti ed esportano anche (circa 4 milioni di barili al giorno nel 2023). Questo ha permesso loro sia di sostenere l’Europa con forniture di gas naturale all’indomani dell’embargo verso il gas russo nel contesto della guerra in Ucraina sia di compiere quella progressiva smobilitazione da gendarme del Golfo cui stiamo assistendo in questi anni.

Fonte immagine copertina: imagoeconomica.it

© Riproduzione riservata