Con l’insediamento del nuovo Consiglio superiore della magistratura, si chiude una vicenda istituzionale che si trascina da mesi (il Consiglio uscente era scaduto a settembre) e anzi da anni (la credibilità e l’efficacia dell’intera consiliatura precedente sono stati pregiudicati dal cosiddetto caso Palamara). È opportuno cogliere questo breve momento, tra l’elezione dell’ultimo componente “laico” da parte del Parlamento, giovedì scorso, e l’elezione del vicepresidente, nella prima seduta, per svolgere qualche riflessione sulla prima applicazione della riforma elettorale dell’organo di governo autonomo, che prometteva di diminuire il peso delle correnti associative e le commistioni fra giustizia e politica.

Sul fronte dei componenti togati la riforma è fallita: i 20 magistrati eletti in settembre sono quasi interamente stati espressi dalle correnti. Il criterio di trasparenza per le candidature dei dieci eletti dal Parlamento si è ridotto a un formalismo ipocrita e inutile: solo due fra gli eletti avevano proposto la propria candidatura già prima di Natale; compreso l’ultimo, Giuffrè, ripescato dopo il ritiro dell’avvocato Valentino mentre era già in corso la prima votazione, martedì scorso, per la notizia che fosse indagato (e già su questo ci sarebbe molto da dire: l’indiscrezione “affidata” da ambienti giudiziari a un quotidiano costituisce, al di là degli eventuali sviluppi processuali, un’interferenza con le scelte del Parlamento). Gli altri otto eletti l’hanno fatto solo nell’ultima settimana, man mano che i partiti definivano riservatamente le designazioni; tre di loro sono stati candidati direttamente dai partiti (la condizione era che fossero almeno due gruppi parlamentari a farlo). E sarebbero stati quattro con Valentino. Nessuna attenzione è stata riservata alle oltre 280 candidature non “pilotate” dai partiti, alcune delle quali certamente autorevoli.

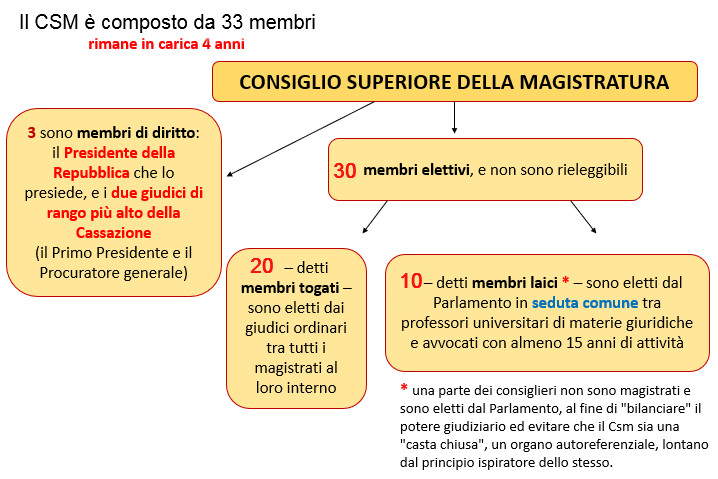

Che le forze politiche discutano sui nomi da eleggere è assolutamente fisiologico, perché occorre una maggioranza molto alta e dunque un’intesa con le opposizioni sui nomi e sulle quote “spettanti” a ciascun partito (ma allora è inutile approvare norme di finta trasparenza e competizione, che lo stesso Parlamento ha violato senza ritegno). Altrettanto chiaro, però, è che le maggiori difficoltà non derivano dalla indicazione di dieci persone idonee e condivise; ma solo di una, quella che riscuoterà il consenso della maggioranza dei togati per divenire il vice del Presidente della Repubblica, che per Costituzione presiede anche il Csm. Ed è proprio questo a impedire la netta separazione fra magistratura e politica, coinvolgendo nelle trattative le correnti rappresentative dei magistrati eletti, con un sostanziale e improprio potere di veto.

È tempo di immaginare una diversa soluzione per il futuro ora che è stato appena eletto come vicepresidente per i prossimi quattro anni Fabio Pinelli, avvocato padovano, indicato dalla Lega. Perché non affidare al Presidente della Repubblica la scelta diretta, del tutto autonoma, del suo vicepresidente? Nomina già cinque giudici costituzionali, potrà ben nominare il “suo” vicario nel Consiglio superiore (potrebbe essere l’undicesimo laico o uno dei dieci, riducendo a nove quelli scelti dal Parlamento).

La nuova prerogativa non altererebbe il quadro delle funzioni di garanzia del Presidente, né sconvolgerebbe competenze e rapporti di forza nel Csm. Si dirà che, in ogni caso, sarebbe alterato l’equilibrio voluto dai Costituenti per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. A me pare invece che contribuirebbe ad attuare meglio quella volontà e a ridurre la grave degenerazione sotto gli occhi di tutti. Basta rileggere i lavori dell’Assemblea costituente sull’attuale articolo 104 della Costituzione. Il dibattito fu intenso, alla ricerca di un contrappeso per evitare l’autoreferenzialità corporativa e (all’epoca) attenuare il timore di un potere eccessivo dei vertici della magistratura, il cui percorso professionale si era svolto durante il Ventennio.

Il testo approvato in commissione e discusso in Aula affidava una vicepresidenza al presidente della Cassazione e prevedeva la composizione paritaria - con l’assenso della rinata Associazione magistrati - fra togati ed eletti dal Parlamento, tra i quali ultimi sarebbe stato scelto un secondo vicepresidente. Si contrapposero emendamenti disparati: dalla vicepresidenza affidata al ministro della Giustizia a una composizione di soli magistrati. Poi una proposta del giovane Oscar Luigi Scalfaro (allora magistrato 29enne), approvata, attribuì la maggioranza di due terzi ai magistrati e ridotto a un terzo gli eletti dal Parlamento. Fra questi ultimi (con altro emendamento non voluto da Scalfaro, che preferiva la vicepresidenza unica del Presidente della Cassazione) il Consiglio avrebbe scelto il vicepresidente. Le due modifiche furono approvate nel giro di pochi minuti, con maggioranze diverse e risicate, senza una discussione sulle conseguenze dell’una sull’altra.

Il vicepresidente “laico” rafforza il contrappeso dei componenti esterni; ma la sua elezione da parte di un plenum non più paritario, affida di fatto la scelta (o il veto) alla maggioranza di magistrati. Era questo l’equilibrio perseguito? È possibile; ma non è l’unico plausibile e certamente i costituenti non potevano immaginare, e soprattutto non avrebbero voluto, quello che è poi accaduto. Sottrarre l’elezione del vicepresidente al mercanteggiamento fra partiti e correnti sarebbe un passo importante per riequilibrare i rapporti fra magistratura e politica. Sia detto con un’immagine (ingenua): lo spirito e la lettera della Costituzione saranno rispettati quando togati e correnti apprenderanno “dal telegiornale” i nomi del vicepresidente e degli eletti dal Parlamento.

© Riproduzione riservata