Il 24 febbraio 2022 e il 7 ottobre 2023 due scelte politiche scellerate hanno aperto la strada ad altrettanti conflitti sanguinosi e alla commissione estesa di crimini, con decine di migliaia di vittime e milioni di profughi, in Europa (Ucraina) e in Medio Oriente (Israele e Gaza).

Principi e norme del diritto internazionale, le Nazioni Unite e il divieto dell’uso della forza pongono al centro della comunità internazionale l’obiettivo della pace. Da molti anni ormai sentiamo anche ripetere che “non c’è pace senza giustizia”. In particolare, dalla fine della seconda guerra mondiale la comunità internazionale ha intrapreso una strada che si è rivelata impervia, quella dell’istituzione di organi giurisdizionali volti a dirimere le controversie tra Stati, contribuendo a evitare o a far terminare conflitti, e di altri destinati a perseguire e giudicare gli autori di crimini internazionali.

La Corte internazionale di giustizia (CIG) è il principale organo giudiziario dell’Onu. Composta da 15 giudici di nazionalità diversa e rispecchianti i principali sistemi giuridici del mondo, pronuncia sentenze che gli Stati si impegnano a rispettare. In linea generale, la Corte non ha una giurisdizione obbligatoria. Gli Stati, cioè, non sono obbligati ad accettarla. Possono, però, dichiarare di accettarla prima del sorgere di una controversia oppure dopo che questa è sorta. Inoltre, vi sono alcuni trattati (non molti, in verità, ma – tra questi – la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio) che prevedono la possibilità per gli Stati che ne siano parte di ricorrere alla Corte per questioni che riguardino l’applicazione o l’interpretazione di essi.

La Corte penale internazionale (CPI - e, prima della sua istituzione, i Tribunali militari internazionali di Norimberga e di Tokyo e i Tribunali penali internazionali ad hoc per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia e in Ruanda), creata con lo Statuto di Roma del 17 luglio 1998, è un tribunale permanente che giudica gli individui accusati di avere commesso “crimes under international law”, cioè genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e il crimine di aggressione.

Entrambe le Corti hanno sede all’Aja e questa circostanza contribuisce talora a generare confusione per quanto riguarda le competenze.

Le due Corti sono protagoniste di importanti iniziative degli scorsi mesi, con riferimento sia alla guerra di aggressione scatenata con l’invasione russa dell’Ucraina sia al conflitto tra Israele e i palestinesi di Hamas che consegue agli atti di violenza e terrore compiuti da questa organizzazione il 7 ottobre 2023. Per quanto riguarda la guerra tra Federazione Russa e Ucraina, la CIG è stata chiamata ad occuparsene già dal 2014, in seguito all’annessione della Crimea realizzata dallo zar sovietico in violazione del diritto internazionale. Attualmente sono pendenti dinanzi a questa Corte due ricorsi dell’Ucraina. Il 2 febbraio scorso, la Corte ha emesso una sentenza sulle obiezioni preliminari al ricorso dell’Ucraina contro la Russia relativo alla violazione della citata convenzione internazionale sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio.

Russia e Ucraina

Kyiv aveva depositato un ricorso contro la Russia pochi giorni dopo l’aggressione del 24 febbraio 2022. Nella narrativa con cui il tiranno del Cremlino aveva giustificato la cosiddetta “operazione militare speciale” era centrale l’argomento secondo cui la popolazione russofona dell´Ucraina orientale era stata sottoposta ad atti di genocidio da parte dell’Ucraina. Questa si era subito rivolta alla Corte, "negando categoricamente" e sostenendo che le accuse genocidarie mosse dalla Russia come pretesto per l’invasione andavano contro la convenzione sul genocidio del 1948, della quale entrambi gli Stati sono parte. In un’ordinanza preliminare del marzo 2022, la Corte aveva dato ragione all´Ucraina, ordinando alla Russia di cessare immediatamente le ostilità. La Russia ha ignorato l’ordinanza della Corte e ha cercato di sostenere che la Corte non ha giurisdizione sul caso, per una serie di motivi che sono stati tutti bocciati dai giudici dell’Aja. Ma l´Ucraina aveva anche dichiarato che l´uso della forza da parte della Russia con tali giustificazioni violava la convenzione sul genocidio. E su questo la CIG ha affermato di non avere competenza a giudicare.

La Corte ha inoltre dichiarato di non avere il potere di pronunciarsi su un altro punto sollevato dall´Ucraina, secondo cui il riconoscimento da parte di Mosca delle regioni separatiste di Lugansk e Donetsk ha violato la convenzione.

È vero che le obiezioni della Russia sono state rigettate e che il procedimento continuerà. Ma c´è da chiedersi se Kyiv abbia fatto bene a ricorrere alla Corte dell’Aja per violazioni della convenzione sul genocidio. La Corte ha respinto la richiesta più importante per gli ucraini, quella che va alle radici della guerra, e che riguarda l´illiceità dell´invasione del 24 febbraio. Su questo non si esprimerà, come spiega ai punti 55 e 56 della sua pronuncia. Quindi non si esprimerà nemmeno sulla richiesta di riparazioni, che era parte dell´argomento presentato da Kyiv. Perché non può farlo? Perché la liceità dell´uso della forza esula dalla convenzione sul genocidio su cui si fonda il ricorso. La pertinenza è, cioè, limitata al solo genocidio.

Il fatto è che la convenzione sul genocidio è uno dei pochi trattati che abbia una clausola compromissoria. Significa che ogni Stato parte alla Convenzione può adire la Corte per qualsiasi caso che riguardi presunte violazioni. Anche se non è la vittima e anche se non è direttamente parte in causa. Per l´Ucraina era il modo più immediato per portare la Russia di fronte alla Corte.

Ma là dove l´accusa toccava il tema dell’illiceità dell´aggressione, la Corte ha dovuto fermarsi.

I ricorsi fondati sulla Convenzione del genocidio si prestano, dunque, a un uso politico proprio per la clausola compromissoria che ne rende facile l’attivazione.

Possono ricorrere alla CIG anche Stati estranei ai fatti in questione. L´accusa di genocidio mossa a Israele per Gaza l´ha mossa il Sudafrica. E ci sono altri precedenti analoghi.

L´Ucraina ha voluto rispondere non solo militarmente e diplomaticamente all’aggressione, ma anche giuridicamente. È politica anche questa. E ha cercato la strada più facile: il riferimento a una convenzione che consente il ricorso. Tuttavia, in questo modo si corre il rischio di eludere le questioni fondamentali. Il paradosso è che, quando la Corte dovrà giudicare sul merito, potrebbe essere l´Ucraina – il paese aggredito – a dover dimostrare di non aver commesso nel Donbass atti che possano essere qualificati come crimine di genocidio.

Questo vale anche per l´altra decisione recente della Corte internazionale di giustizia (31 gennaio scorso), che, sempre su un ricorso dell´Ucraina che accusava Mosca di aver finanziato il terrorismo nel Donbass, ha quasi dato ragione alla Russia dicendo che è solo venuta meno all’obbligo di investigare. Anche qui si è andati a parare su questioni tecnico-giuridiche tutto sommato secondarie.

L´uso politico dei ricorsi alla Corte finisce per non rispondere al desiderio di giustizia. Il problema, anche in questo ricorso, doveva essere l´uso della forza, non il finanziamento del terrorismo e la discriminazione linguistica di cui si è invece discusso. Ma il cuore della questione non è stato posto al centro del caso.

Israele e Palestina

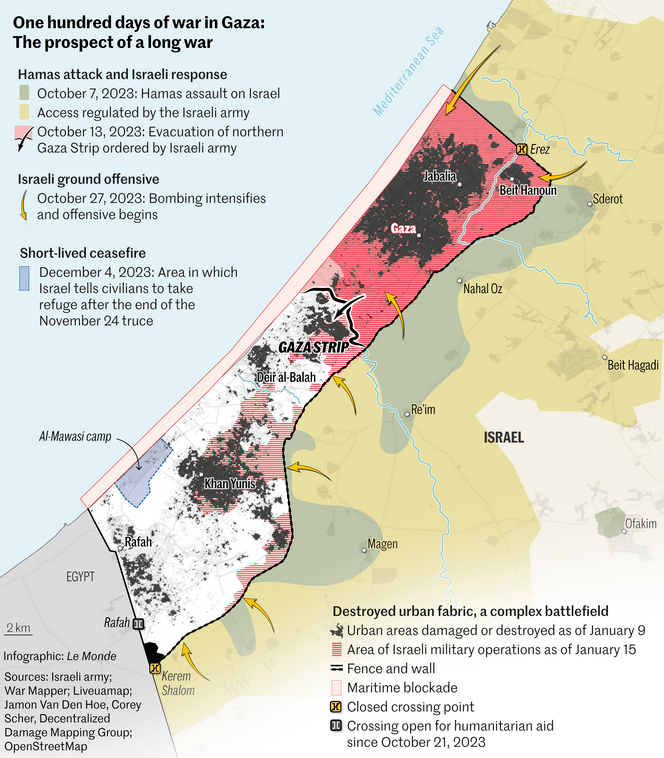

Relativamente all’altro conflitto, il 29 dicembre 2023 la Repubblica del Sudafrica ha presentato un ricorso alla CIG contro lo Stato di Israele concernente “atti minacciati, adottati, condonati, intrapresi o in corso di attuazione dal governo e dalle forze armate dello Stato di Israele contro il popolo palestinese, un gruppo nazionale razziale ed etnico distinto, a seguito degli attacchi in Israele del 7 ottobre 2023”. Il Sudafrica dichiara di condannare “senza equivoci tutte le violazioni del diritto internazionale da tutte le parti, compresi gli attacchi diretti contro civili israeliani e di altre nazionalità e la presa di ostaggi da parte di Hamas e di altri gruppi palestinesi”. Per spiegare il suo ricorso, il Sudafrica afferma che “nessun attacco armato al territorio di uno Stato, per quanto grave – anche se comportante crimini atroci – può tuttavia offrire giustificazioni per infrazioni della convenzione del 1948 sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio”. Nel ricorso, il Sudafrica ritiene che “gli atti e le omissioni di Israele sono genocidarie, in quanto intese alla distruzione di una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese”, quella nella Striscia di Gaza. Le fattispecie indicate sono uccisioni di palestinesi, il causare danni fisici e mentali gravi, e l’infliggere condizioni di vita che portano alla distruzione del gruppo. Infine, il governo sudafricano ritiene che Israele non rispetti i suoi obblighi di prevenzione, venendo meno, tra le altre cose, al dovere di punire i diretti e pubblici incitamenti al genocidio da parte di alti dirigenti israeliani, “in palese violazione della convenzione”.

Per quanto riguarda la questione del merito – cioè se si tratti del crimine di genocidio – è prevedibile che occorra attendere uno o due anni la sentenza della Corte.

Intanto, il 24 maggio la Corte ha ordinato a Israele di sospendere le azioni militari a Rafah, che potrebbero infliggere condizioni di vita tali da portare alla distruzione fisica “del gruppo”, cioè dei palestinesi. La formulazione della decisione sembra indicare la scelta di dare a Israele un avvertimento: la Corte non ha ancora deciso nel merito se si sia in presenza di un genocidio; attenti, quindi, a non porre in essere atti che un domani possano essere intesi come genocidiari.

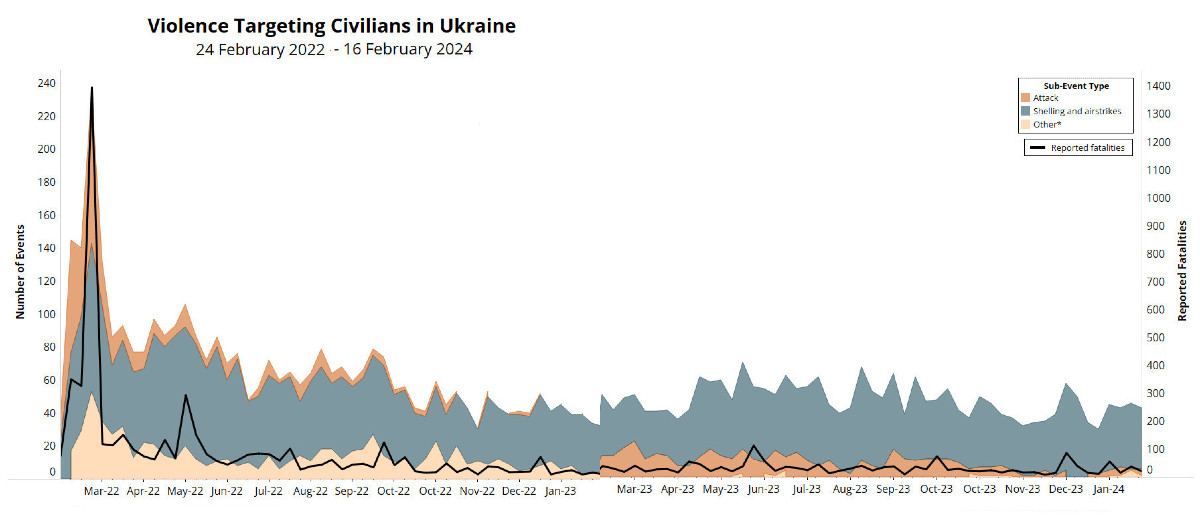

Il 5 marzo 2024 la Camera preliminare della Corte penale internazionale, composta dai giudici Rosario Salvatore Aitala (Italia), presidente, Tomoko Akane (Giappone) e Sergio Gerardo Ugalde Godinez (Costarica) ha spiccato mandati d’arresto per due alti ufficiali della Federazione Russa, Sergei Ivanovich Kobylash e Viktor Nikolayevic Sokolov, nel contesto della situazione in Ucraina per presunti crimini commessi tra ottobre 2002 e marzo 2023. I due mandati di arresto sono stati emessi su richiesta del Procuratore della Corte, il britannico Karim Khan. L’accusa è di aver perpetrato crimini di guerra consistenti in attacchi contro beni civili, e di aver causato eccessivi danni collaterali ai civili o danni contro beni civili. I due ufficiali sono, inoltre, accusati di aver commesso il crimine contro l’umanità di “atti inumani”.

Secondo la Camera preliminare della Corte, vi sono “fondati motivi” per ritenere che gli accusati abbiano una responsabilità individuale per avere commesso questi crimini congiuntamente e/o attraverso altre persone, per averne ordinato la commissione, e/o per avere mancato di esercitare il controllo sulle forze armate poste sotto il loro comando.

Dunque, la Camera ha ritenuto che vi fossero ragionevoli motivi per considerare i due accusati potenziali responsabili degli attacchi missilistici sferrati in quei mesi dalle forze armate russe contro le infrastrutture elettriche ucraine in diverse località (crimini di guerra). Per quanto riguarda i crimini contro l’umanità, i giudici hanno considerato che la campagna di attacchi abbia comportato la multipla commissione di atti contro la popolazione civile, come risultato di politica decisa dallo Stato. L’articolo 7 dello Statuto di Roma definisce crimini contro l’umanità gli atti che sono intenzionalmente commessi come parte di un attacco su vasta scala o sistematico contro una qualsiasi popolazione civile. Di qui l’accusa di aver commesso “atti inumani” che hanno “intenzionalmente causato grande sofferenza o gravi danni” alla salute fisica o mentale dei civili.

Questa decisione si aggiunge a quella che il 17 marzo 2023 la Camera preliminare della stessa Corte aveva adottato con l’emissione di analoghi ordini di arresto per il presidente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovich Putin e per la commissaria per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Il 20 maggio 2024 il Procuratore della CPI Karim Khan ha presentato una richiesta di emissione di mandati di arresto di alcune persone: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della difesa Yoav Gallant (per attacchi intenzionali contro civili e beni civili, oltre che al personale, ai veicoli e alle strutture di personale impegnato nell’assistenza umanitaria, per avere affamato la popolazione e altri crimini di guerra e control’umanità), e tre alti dirigenti di Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri e Ismail Haniyeh, con l’accusa di crimini di geurra e di crimini contro l’umanità (per le violenze commesse nel corso dell’attacco del 7 ottobre e la successiva presa di ostaggi civili, le torture e violenze, anche di natura sessuale nei confronti dei prigionieri durante la loro permanenza nelle mani dei miliziani islamisti della Striscia, e altri crimini di guerra e contro l’umanità).

Il diritto internazionale e le decisioni degli organi giudiziari internazionali sono sotto attacco

Come emerso dagli organi di stampa russi (la Tass), il “comitato investigativo russo ha dichiarato (…) di aver accusato in contumacia il pubblico ministero e il giudice della Corte penale internazionale (CPI) che hanno emesso un mandato di arresto del presidente russo Vladimir Putin e della consigliera per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova”.

Già nel 2020 il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo aveva annunciato che l’amministrazione di Donald Trump avrebbe imposto sanzioni su Fatou Bensouda, Procuratrice della CPI, che si stava occupando di possibili crimini di guerra compiuti durante l’invasione statunitense dell’Afghanistan. La base giuridica per una decisione del genere, senza precedenti, che di fatto equiparava la Procuratrice a trafficanti di droga o criminali di alto profilo è un ordine esecutivo firmato da Trump che permetteva di emettere sanzioni contro il personale della Corte. Da tempo ormai l’amministrazione Trump conduceva una campagna contro le principali organizzazioni internazionali. La Bensouda è anche stata oggetto di azioni intimidatorie da parte di organi di governo israeliani, per avere imboccato la via di possibili incriminazioni per i crimini commessi nel corso del conflitto israelo-palestinese.

Il governo israeliano ha poi duramente attaccato la CPI (e, in particolare, il suo Procuratore), e sta cercando di percorrere strade che impediscano alla Corte di procedere sulla strada di una possibile incriminazione e di un futuro processo.

Insomma, le due guerre, terribili e sanguinose, mettono a dura prova la comunità internazionale e il suo diritto.

Per quanto riguarda il conflitto scatenato dall’aggressione russa all’Ucraina, siamo in presenza di una grave violazione del divieto dell’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato (art. 2 § 4 della Carta dell’ONU). Sarebbe di naturale competenza del Consiglio di sicurezza che, però, non ha intrapreso azioni perché paralizzato in ragione del coinvolgimento diretto di un membro permanente.

Per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, una delle parti – lo Stato d’Israele – è destinataria di obblighi che non rispetta, e sul piano politico è “coperta” da un altro membro permanente, gli Stati Uniti. L’altra parte, Hamas, non è uno Stato e non è nemmeno riconducile all’entità che la comunità internazionale e l’ONU riconoscono, l’Autorità nazionale palestinese. Tra l’altro, questa è tutt’altro che un’autorità nel senso pieno e giuridicamente corretto del termine. L’ANP non è membro dell’ONU e, quindi, non è tenuta a rispettare le decisioni della CIG. L’ANP è parte dello Statuto di Roma della CPI, ma non controlla Hamas che, invece, controlla la Striscia di Gaza, il territorio sul quale alcuni crimini sono commessi, compresi quelli per i quali sono potenzialmente incriminati anche alcuni suoi dirigenti. Analogamente, i dirigenti israeliani sono irraggiungibili perché il governo Netanyahu non ha alcuna intenzione di cooperare con la CPI.

Il sistema giurisdizionale internazionale ed entrambe le Corti si fondano su un impegno degli Stati a dare la loro piena cooperazione. In questi due terribili conflitti nessuna delle parti è disponibile a darla.

Il diritto internazionale non vive dunque una stagione felice.

© Riproduzione riservata