In genere sottovalutati rispetto agli enormi progressi compiuti negli ultimi decenni nella ricerca scientifica, nelle tecnologie avanzate e nello sviluppo industriale complessivo, in realtà anche gli sviluppi realizzati dalla Cina in campo marittimo risultano di gigantesca portata.

Dati alla mano, è ormai chiaro che Pechino si propone come la dominatrice assoluta in tutti i comparti legati al mare, a partire dalla costruzione di ogni tipo di naviglio (nel 2023 il 50,2% degli 84,3 milioni di tonnellate di stazza lorda di navi varate nel mondo è stato realizzato in Cina, che detiene pure il 66,6% degli ordini fermi globali di fabbricazione), fino dalla gestione dei flussi commerciali: posto che il 90% degli scambi mondiali avviene via mare (quota che sale al 95% per Pechino), sette dei 9 maggiori porti mondiali per il traffico di merci sono cinesi. Essi, nel 2023, hanno movimentato 257 milioni di container (Teu), il 29,5% degli 870 milioni del totale mondiale. Inoltre le navi mercantili battenti bandiera rosso-stellata, con il 12,8% del tonnellaggio globale, formano la seconda flotta internazionale dopo quella greca (17,8%). Il dominio sulla filiera marittima si completa con la costruzione del 96% dei container mondiali e di oltre l’80% delle gru portuali. Infine, la flotta di pescherecci, che pure si è fortemente ridotta nell’ultimo decennio anche a causa del progressivo impoverimento ittico dei mari, conta ancora 564mila unità (pari al 13,7% del totale mondiale), di cui circa 17mila di tipo oceanico, ed è responsabile del 20% circa dei 75 milioni di tonnellate annue di catture globali.

Ė tuttavia il controllo dei principali porti mondiali a costituire un obiettivo geo-strategico indispensabile nei piani della Cina. E a questa finalità occorre prestare la massima attenzione. Infatti, senza il determinante possesso e/o gestione di punti fermi per lo sviluppo dei traffici essenziali all’espansione della propria economia, tutto il frenetico attivismo cinese in campo marittimo risulterebbe sterile. Così come irrazionale sarebbe la mancanza della mossa successiva: l’allestimento di una flotta militare, basata proprio sul controllo, in ogni angolo del globo, di un gran numero di scali, quasi tutti di utilizzo duale (misto civile e militare), in grado di proteggere i traffici economici, ma anche di sfidare – già oggi sul piano numerico, domani molto probabilmente pure su quello qualitativo – le forze navali dei maggiori paesi occidentali, Stati Uniti in testa.

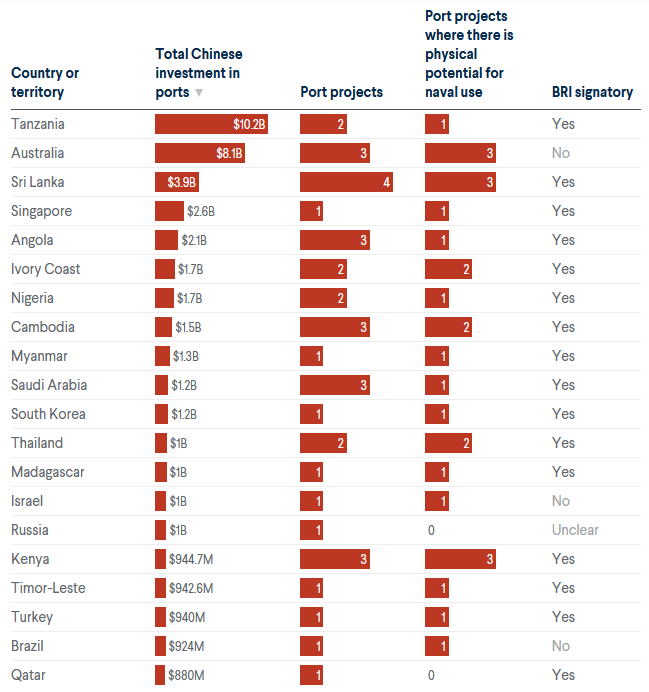

Partiamo dai porti per uso commerciale. Uno studio pubblicato nel luglio scorso negli Stati Uniti (Harboring Global Ambitions: China’s Ports Footprint and Implications for Future Overseas Naval Bases ) ha esaminato i piani di Pechino relativi al periodo 2000-2021 per costruire o ampliare 78 porti in 46 paesi a basso/medio reddito, per un valore globale di 29,9 miliardi di dollari, finanziati mediante prestiti e sovvenzioni erogati da enti statali cinesi.

Questo elenco dei 20 progetti più costosi evidenzia come non ci sia mare al mondo che non sia interessato al fenomeno. Com’è facile intuire, il veicolo elettivo di realizzazione dei progetti portuali cinesi è costituito soprattutto dalla “Belt and Road Initiative” (conosciuta in Italia anche come “Nuova via della seta”), nel cui ambito nel decennio 2013-2023 sono stati erogati oltre 1.000 miliardi di dollari, in maggioranza destinati a finanziare progetti infrastrutturali, sia terrestri (attraverso l’Asia centrale e la Russia) sia marittimi. Grazie ad essi, è stata posta la base per corredare gli scali prescelti con una ricca dote d’indispensabili reti stradali, ferroviarie e di telecomunicazioni. Si è formata così, in una prima fase, la cosiddetta “collana di perle”, una serie di porti ravvicinati che ha coperto tutti i paesi rivieraschi asiatici e africani affacciati sull’Oceano Indiano (tranne ovviamente l’India, rivale storica della Cina), che ha consentito a Pechino di connettersi con il ricchissimo mercato di sbocco europeo.

L’importanza del progetto risulta anche dal rilievo geo-politico, oltre che economico, degli scali finiti in seguito nel mirino di Pechino in ogni angolo del mondo: spiccano infatti, tra gli altri, i due maggiori porti di Israele (Haifa e Ashdod), cosa che ha provocato forte irritazione a Washington, quelli di Khalifa e Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti (altro solido alleato, almeno sulla carta, degli Usa), il secondo dei quali ospita anche il terminale di un oleodotto (realizzato sempre con finanziamenti cinesi) che evita lo stretto di Hormuz, Porto Said in Egitto, Cherchell in Algeria e la Tech City di Tangeri, polo tecnologico e produttivo costato circa 10 miliardi di dollari che presuppone il forte interesse per le attività del porto contiguo. Inoltre, da vari anni i due scali di entrata e uscita del Canale di Panama (Balboa e Porto Colon) sono sotto controllo cinese, così come diversi altri porti caraibici e latino-americani, alcuni dei quali costruiti ex novo in Brasile, Cile, Venezuela, Perù e Messico. Altri ancora sono posti in Australia, nel Sud-Est asiatico (soprattutto Singapore) e lungo le coste africane affacciate sull’Atlantico.

Ma è soprattutto negli scali europei che la Cina si è insediata in modo massiccio, suscitando le preoccupazioni della Ue. In Grecia lo storico porto del Pireo è controllato per il 66% da Cosco, gigante mondiale della movimentazione di container posseduto dal governo di Pechino; in Spagna, sempre Cosco detiene il 51% di Noatum Port Holdings, che gestisce i terminali per container di Valencia e Bilbao, oltre che gli scali merci ferroviari di Madrid e Saragozza; in Belgio ancora Cosco ha rilevato l′85% del terminal di Zeebrugge e il 20% di quello di Anversa, il secondo maggiore porto della UE. Cosco è presente anche nel primo scalo merci europeo, Rotterdam, con una partecipazione del 35% in Euromax, mentre, dopo estenuanti trattative per cercare di ottenere una quota di maggioranza, si è accontentato del 24,99% nel terminal di Tollerort, uno dei quattro principali di Amburgo. China Merchants Port (Cmp), anch’essa a maggioranza statale, detiene invece quote negli scali di Fos e Le Havre, in Francia. Gli interessi portuali cinesi si muovono altresì attraverso imprese non statali, come la HPH (Hutchinson Port Holding), secondo operatore mondiale di terminal, che possiede quote di partecipazione nei porti di Rotterdam, Stoccolma, Barcellona, Felixstowe e Harwich (Gran Bretagna) e Gdynia (Polonia). HPH opera inoltre come terminalista ferroviario a Venlo, Moerdijk e Amsterdam in Olanda, Willebroek in Belgio e Duisburg in Germania. Ovviamente non manca l’Italia: qui Pechino ha finora messo nel mirino i porti di Vado Ligure (49,9% a Cosco), Ravenna e Taranto (dove Ferretti, leader mondiale degli yacht, finito per l’86,8% in mani cinesi, realizzerà due cantieri per costruire barche da diporto), mentre a Trieste è entrata attraverso la tedesca Hamburger Hafen und Logistik AG (Hhla, controllata al 24,9% da Cosco), che detiene il 50,1% dello scalo giuliano.

Abbiamo già accennato alla quasi inevitabile possibilità che i porti commerciali finanziati da Pechino possano essere utilizzati a fini bellici. Non a caso – sempre in un’ottica di dualità civile/militare – gli scali in questione sono stati realizzati in genere su fondali profondi e dotati di moli assai lunghi (in grado, quindi, di ospitare grandi unità come le portaerei) e con abbondanti spazi a terra utilizzabili sia per approntare magazzini per le opportune manutenzioni, sia per assicurare la prolungata permanenza di molti marinai per la necessaria rotazione degli equipaggi. Finora la Cina possiede una sola base militare aeronavale all’estero, definita in modo riduttivo “struttura logistica”, situata a Gibuti, all’imbocco del Mar Rosso, e aperta nel 2017 con un costo stimato in circa 600 milioni di dollari. Ufficialmente – nel rispetto del principio maoista, tuttora vigente nel paese, secondo cui la Cina non avrebbe mai creato basi militari all’estero per non diventare un paese imperialista come gli Stati Uniti o l’Unione Sovietica – Pechino non ha piani per creare basi militari fuori dai suoi confini. In realtà, è assai probabile che la dirigenza cinese stia valutando dove creare altri “punti di appoggio”. Non a caso la marina Usa, che costituisce un indubbio riferimento per Pechino, ha una flotta di 300 unità (contro le circa 400 cinesi, di cui però circa la metà di stazza modesta e adatta solo a operare in ambito costiero), le quali dispongono di 123 basi navali in 20 paesi esteri e altre 97 poste in territori americani d’oltremare. E un analogo dispiegamento di centinaia di basi navali, nello sterminato impero britannico dell’800, aveva la Royal Navy, dapprima per potersi approvvigionare di acqua potabile e poi, entrate in servizio le navi a scafo metallico, per assicurare il regolare carbonamento (gli indispensabili rifornimenti di carbone). Sempre fondamentali, comunque, per conservare a Sua Maestà il controllo dei mari e, quindi, dei territori da essa dominati.

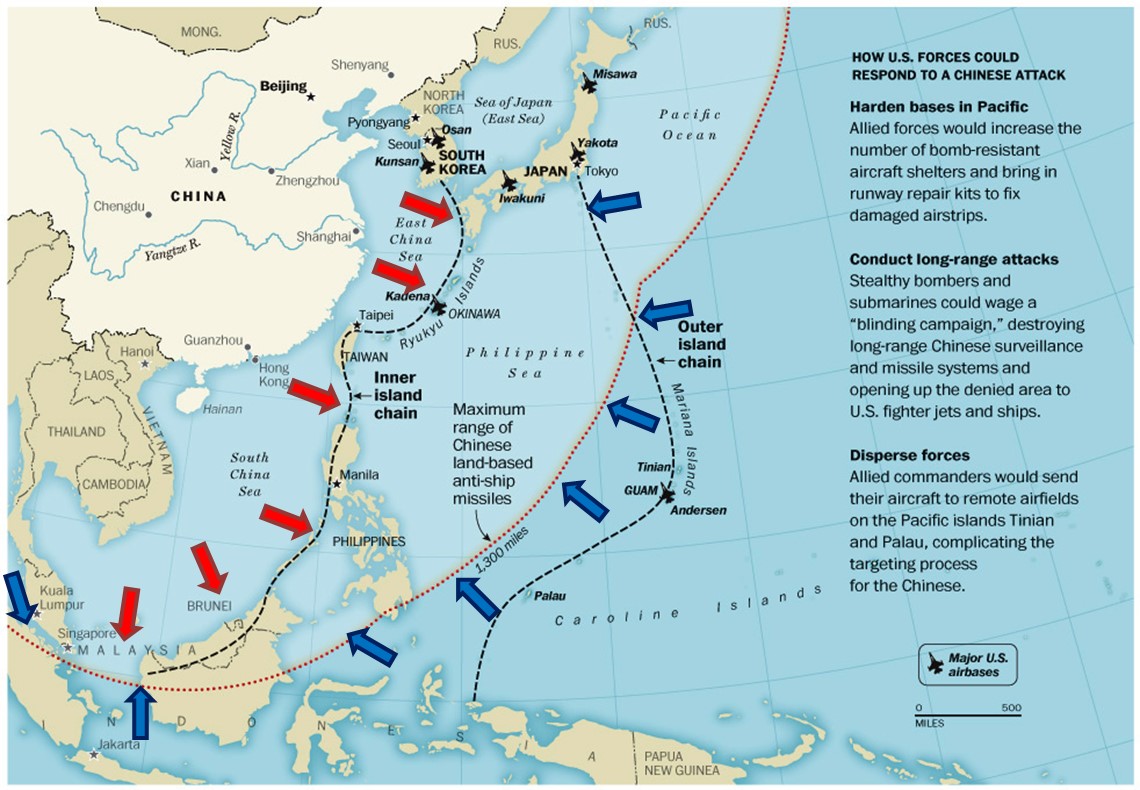

Il primo e più probabile obiettivo dell’espansione di Pechino verso l’Indo-Pacifico è la rottura dell’assedio geografico costituito dalla doppia catena di isole e arcipelaghi che la circondano (la prima che va dall’estremità sud del Giappone al mar Cinese Meridionale, passando per le Filippine; la seconda che congiunge Tokyo alla Nuova Guinea passando per le Marianne americane), attraverso il cui controllo gli Usa puntano a realizzare una “strategia di contenimento” che ne impedisca (o quanto meno ritardi) l’espansione globale. Un indizio che la proiezione di potenza cinese sia temuta al massimo grado a Washington è la contesa che si è scatenata nell’ultimo decennio per il controllo economico – e quindi geopolitico – dei micro-stati di cui è costellato l’Oceano Pacifico, la cui valenza strategica sta interessando la Cina da un lato e gli Stati Uniti e i loro alleati regionali più stretti (Australia, Nuova Zelanda) dall’altro.

Fonti dell’intelligence statunitense sostengono che, per sostenere il disegno di un’espansione marittima globale, sia stato redatto un fantomatico “Progetto 141” che vede come primi obiettivi della presenza navale militare cinese la Cambogia, gli Emirati Arabi Uniti (dove gli Usa puntano da tempo a congelare i lavori allo scalo di Khalifa), la Guinea Equatoriale, il Mozambico e (forse) la Namibia, l’Angola, la Tanzania, la Costa d’Avorio, Sri Lanka e le isole Seychelles.

In ogni caso, è inevitabile che Pechino, come ogni grande talassocrazia della Storia, proceda nello sviluppo dei suoi progetti militari in campo navale a livello globale. E non si tratterebbe certo di una novità. Sei secoli fa, tra il 1405 e il 1433, il grande ammiraglio cinese Zheng He guidò la flotta della dinastia Ming, composta di centinaia di navi e decine di migliaia di marinai, molti dei quali armati, in sette diverse spedizioni – a metà tra il diplomatico e l’economico – che percorsero l’intero Oceano Indiano, spingendosi a Calcutta, in Sri Lanka, in Kenya e, risalendo il mar Rosso, fino all’altezza della Mecca, dove Zheng He (musulmano) poté effettuare il suo pellegrinaggio rituale. La rotta, dunque, è già tracciata: Xi Jinping è convinto che il tempo lavori a favore della Cina e ha posto – fin dal 19° Congresso del PC cinese, nell’ormai lontano 2019 – una data precisa come obiettivo: la Cina sarà una potenza globale entro il 2050.

© Riproduzione riservata