Il recente accordo sino-ungherese per consentire agli ufficiali di polizia cinesi di pattugliare le strade di Budapest ha suscitato perplessità tra molti politici europei. Sebbene la Cina abbia accordi simili con molti paesi in tutto il mondo, probabilmente per osservare e fare pressioni, se necessario, sui cittadini cinesi all'estero, ciò mette in evidenza il problema della presenza e dell'influenza cinese nell'Europa dell'est (cioè i paesi baltici, l'Ucraina, la Moldova, i precedenti membri del Patto di Varsavia, gli stati ex-Jugoslavi e la Grecia).

Dopo la Guerra Fredda, le relazioni tra la Cina e gli stati dell'Europa Centrale e Orientale (CEEC) sono riprese con il formato 16+1[1] (ora noto come la Cooperazione tra Cina e i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale), stabilito nel 2012. A quel tempo, ciò era visto come un modo per rivitalizzare le economie lente della regione, ancora in ripresa dalla grande crisi finanziaria e dalla crisi dell'euro. Il predominio era principalmente cinese, nell’ottica del progetto Belt and Road Initiative (BRI), con l'attenzione concentrata su infrastrutture, trasporti, commercio e investimenti. Obiettivi supportati, in teoria, dalla cooperazione in aree come il turismo, la cultura e l'educazione. In quanto tale, il formato non è stato solo un forum economico, ma un tentativo di creare un'organizzazione regionale a tutti gli effetti con uffici stabiliti nei paesi CEEC, con ciascun membro a capo di un settore specifico.

Eppure oggi questa iniziativa è considerata per lo più di facciata; l'influenza cinese sembra non corrispondere alla retorica vantata, ed è anzi calata nel tempo, e le preoccupazioni degli osservatori occidentali sembrano essere state esagerate. La Cina ha persino subito battute d'arresto, poiché alcuni stati si sono ritirati completamente, mentre altri se ne sono allontanati. Le ragioni possono essere categorizzate in tre aree: struttura, sviluppo economico e identità.

In primo luogo, l'approccio cinese alla regione può essere descritto con il termine multilateralismo multistrato. In sostanza, sembravano esserci tre livelli: il regionale, il sub-regionale e il bilaterale con paesi pivot. Il formato 16+1 serviva come forum generale con un'agenda complessiva stabilita dalla Cina. La regione stessa era divisa in sotto-regioni, ciascuna con il proprio focus speciale. Gli stati baltici dovevano occuparsi di trasporti e logistica, il Gruppo di Visegrád di finanza, investimenti e commercio, e l'Europa sudorientale di infrastrutture energetiche e di trasporto. Infine, la Cina considerava Serbia, Romania, Ungheria e Polonia come trend-setter per una forte cooperazione sino-europea.

Ciascuno di questi livelli ha le sue debolezze. Il raggruppamento degli stati non ha molto senso dall'inizio ed è una costruzione della Cina. L'elemento unificante migliore per questi stati era il fatto che fossero nel campo comunista durante la Guerra Fredda. Tuttavia, con l'aggiunta della Grecia nel 2019, anche quel segno distintivo è scomparso. Un'altra possibile spiegazione era che tutti questi stati fossero divisi dall'Europa e ora vi stessero ritornando, ma la presenza della Grecia invalida anche questo punto. In ogni caso, il risultato era un'organizzazione con un gruppo di stati, ciascuno con obiettivi, livelli di sviluppo e identità variabili. Pertanto, trovare un terreno comune oltre le dichiarazioni generali era difficile.

La cooperazione con le sotto-regioni era più promettente, ma troppo rigida. Sebbene gli stati baltici condividano molte somiglianze, le loro strategie nazionali differiscono. Ciò è ancora più evidente nel Gruppo di Visegrád, dove la traiettoria dell'Ungheria differisce piuttosto drasticamente da quella della Repubblica Ceca e della Polonia, per non parlare dell'Europa sudorientale, dove alcuni stati sono nell'UE, mentre l'Albania è rimasta indipendente. Ci sono problemi e desideri comuni, ma come i Balcani hanno dimostrato molte volte nella storia, la concentrazione di pluralità nella regione è un grattacapo per qualsiasi grande potenza che tenti di stabilire la sua presenza.

La cooperazione con i paesi su cui la Cina ha scelto di concentrarsi è stata, peraltro, in qualche modo efficace: la Serbia e l'Ungheria sono i partner più impegnati della Cina nella regione. Tuttavia, le relazioni con la Polonia e la Romania si sono inasprite, soprattutto di recente. Una tendenza simile sta avvenendo in tutta la regione, con voci critiche che si fanno sentire dalla Grecia all'Estonia con vari gradi di intensità (i paesi baltici sono i più rumorosi poiché la Lituania ha lasciato il gruppo nel 2021 e l'Estonia e la Lettonia nel 2022). Ciò evidenzia la debolezza della cooperazione bilaterale cinese che, invece di costruire una base di supporto diffusa nei CEEC, ha mirato a figure chiave specifiche nei vari paesi. Di conseguenza, se queste dovessero essere sostituite, quella influenza svanirà. Questa tattica funziona bene negli stati con democrazie e società civili più deboli, ma molto meno nei sistemi democratici ben istituzionalizzati. Inoltre, la lealtà delle figure chiave non è nemmeno garantita, poiché possono cambiare idea come ha dimostrato il precedente presidente ceco Miloš Zeman.

Questo non significa che la Cina non abbia cercato di ottenere il supporto della popolazione locale, ma i suoi sforzi sono stati per lo più infruttuosi: il formato 16+1 non ha portato a nessuna convergenza di opinione sulla Cina nonostante i programmi di scambio culturale promessi. Mentre varie campagne mediatiche e tentativi di influenza hanno avuto luogo, questi hanno avuto successo principalmente negli stati dove la Cina aveva già una certa influenza derivante da altre fonti.

Un altro errore di calcolo è stata la sottovalutazione cinese dell'UE e degli Stati Uniti nella regione. Mentrela Cina ha cercato di presentare il suo formato come un miglioramento della cooperazione sino-europea, Bruxelles e Washington sono rimasti scettici. Inoltre, gli stessi CEEC hanno utilizzato la presenza di un nuovo attore per attirare più attenzione sui loro problemi, impiegando una sorta di strategia di hedging. In tal modo, Bruxelles e Washington hanno dovuto agire: di particolare importanza, per quanto poco pubblicizzata, è stata la creazione, nel 2015, di un organismo denominato Three Seas Initiative (o Trimarium), sostenuto anche finanziariamente da entrambe le parti con chiare finalità di contrasto all'espansione cinese.

L'UE ha anche lanciato in seguito il Piano Economico e di Investimento per i Balcani Occidentali nel 2020.

Moldova, Ucraina e Bielorussia non furono incluse nel formato 16+1, probabilmente perché percepite come parte della sfera di influenza russa, nonostante gli sforzi ucraini per aderire al gruppo nel 2016. Questo fatto da solo molto probabilmente impedì alla Cina di tentare di ottenere una grande influenza all'epoca. Oggi ciascuno dei tre stati ha relazioni univoche con la Cina. A causa della grande instabilità in Ucraina a causa dell'intervento russo, la Bielorussia è diventata sempre più importante per la Cina come porta d'accesso all'Europa per la sua BRI. Pertanto, le relazioni tra Lukashenko e Xi sono state calorose, nonostante alcune preoccupazioni persistenti sui progetti finanziati dalla Cina nel paese. Inoltre, la Cina ha aiutato notevolmente a combattere il virus COVID-19 in Bielorussia fornendo vaccini e attrezzature mediche (ancora più della Russia). Tuttavia la Cina, mentre ha sostenuto con entusiasmo la repressione di Lukashenko delle proteste per le elezioni presidenziali del 2020, si è progressivamente allontanata dalla Bielorussia come hub di trasporto a causa delle crescenti tensioni con l'Occidente.

L'Ucraina e la Moldova hanno mantenuto un atteggiamento pragmatico verso la Cina, cercando di diventare parte della comunità europea, ma accogliendo favorevolmente gli investimenti cinesi. La Moldova ha rotto con questa strategia nel 2020 quando Maia Sandu è diventata presidente e il paese si è orientato fermamente verso l'Occidente. Tuttavia, ciò non è stato difficile poiché la Cina non ha mai avuto una presenza estesa nel paese. La cooperazione dell'Ucraina è stata più profonda, al punto che quest'ultima si è unita alla BRI nel 2017 e un anno dopo la Cina ha aperto un centro di investimenti a Kyiv, diventando il maggior partner di importazione ed esportazione dell'Ucraina dal 2020 in poi.

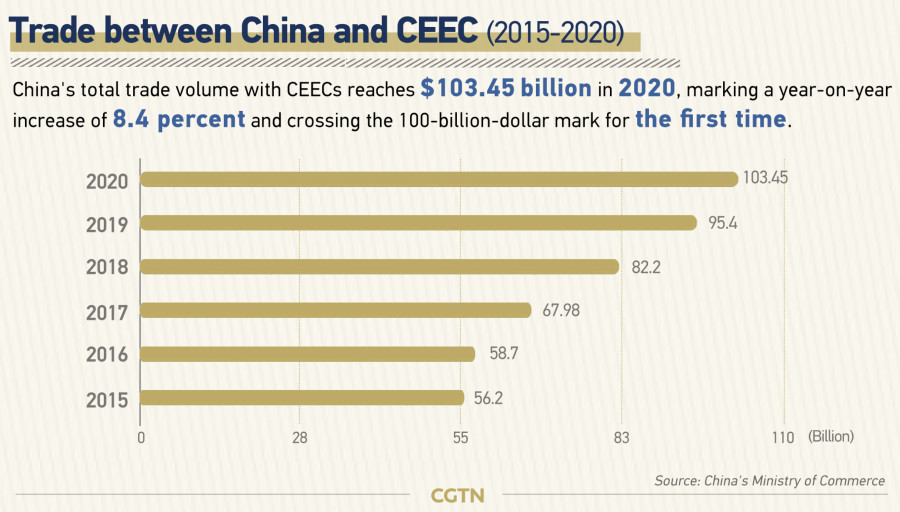

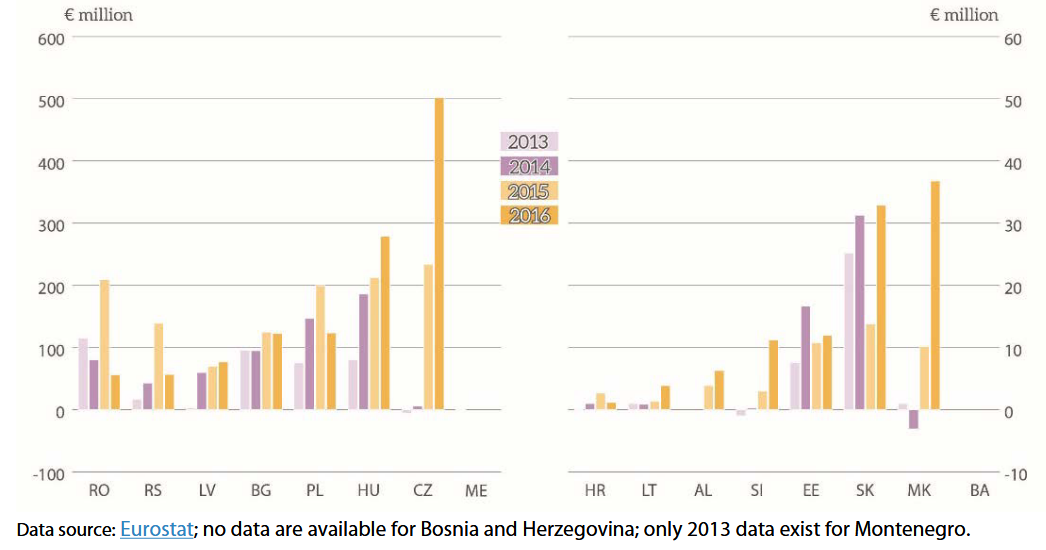

Tornando allo sviluppo economico, questo è stato in gran parte una storia di delusione. In termini di retorica, la Cina non ha mancato di evidenziare i successi, come il porto del Pireo in Grecia o il ponte di Pelješac in Croazia (che è stato ampiamente finanziato dall'UE ma costruito da un'azienda cinese). Ma in numeri reali, gli investimenti cinesi nella regione sono stati deboli. Dei 147,2 miliardi di euro di investimenti cinesi effettuati nell'UE tra il 2000 e il 2022, la maggior parte è andata ai vecchi stati membri (Germania - 32 miliardi di euro, Francia - 17 miliardi di euro, Italia - 16 miliardi di euro, Paesi Bassi - 13,7 miliardi di euro, Finlandia - 13 miliardi di euro). Inoltre, i paesi dell'Europa centrale e orientale hanno ricevuto solo il 10% degli investimenti precedentemente concordati tra il 2000 e il 2022. Quegli investimenti stessi sono altamente concentrati in pochi stati specifici, principalmente Serbia e Ungheria. In generale, studiosi cinesi hanno ammesso che l'attenzione è stata rivolta ai Balcani occidentali poiché le regole dell'UE limitano gli investimenti cinesi e rendono difficile competere con i fondi strutturali dell'UE. Visto che gli investimenti diretti esteri cinesi nell'UE hanno raggiunto il picco nel 2016 (47 miliardi di euro) e da allora sono crollati ai livelli del 2012 (circa 12 miliardi di euro), è improbabile che i cinesi eguaglino la loro retorica vanagloriosa nel prossimo futuro.

L'intero gruppo dei CEEC è probabilmente nato perché la Cina vedeva questi stati attraverso una lente economica come mercati emergenti. Tuttavia, un tale approccio ha appiattito le differenze nelle industrie e nelle catene del valore che esistono nei CEEC, rendendo difficile stabilire obiettivi a livello regionale. Sebbene le infrastrutture siano necessarie, tutti gli stati dei CEEC desiderano una riforma economica globale e un aggiornamento. Questo non è il tipo di investimenti che la Cina ha effettuato: piuttosto si è concentrata sull'estrazione di materie prime, infrastrutture e industrie ad alta intensità di manodopera, in netto contrasto con la politica interna cinese che si è concentrata sull'innovazione e sull'aggiornamento.

Questo è probabilmente il più grande ostacolo per una cooperazione economica significativa: la Cina e gli stati dei CEEC tendono ad occupare la stessa posizione nell'economia globale. Da una parte, nessuno dei due si basa su un'estrazione di materie prime di basso valore né sull'agricoltura. Dall'altra, nessuno dei due è abbastanza sofisticato da essere il centro dominante per la ricerca e lo sviluppo e il processo di progettazione. Di conseguenza, Cina e CEEC tendono ad essere fonti di produzione sofisticata per industrie più avanzate con una forza lavoro ben addestrata, mentre cercano di diventare più avanzati a loro volta. La Cina ha mostrato una grande volontà di acquisire start-up e aziende con soluzioni innovative dalla regione dei CEEC. Ma protegge con cura le proprie capacità e il proprio mercato, a scapito della cooperazione .

Inoltre, poiché i CEEC sono ben integrati nel sistema economico europeo, sarebbe necessario un grande sforzo per ricalibrarli. Tuttavia, senza una tale mossa, potenziare il know-how e i mezzi di produzione dei CEEC potrebbe aumentare le capacità del resto dell'Europa, rendendo più difficile il processo di aggiornamento per la Cina.

Oltre alle promesse non mantenute, ai ritardi e alle trappole del debito, gli stati dei CEEC sono preoccupati per i crescenti deficit commerciali e non desiderano rafforzare la loro dipendenza tecnologica dalla Cina. Pertanto, non solo i CEEC e la Cina sono concorrenti economici, ma sono anche alquanto diffidenti l'uno dell'altro.

In terzo luogo, la Cina sembra avere difficoltà a comprendere le varie identità nella regione, dove l'appartenenza all'UE già serve come collante sotto il marchio "europeo". Il formato cinese è visto come complementare all'appartenenza all'UE (eccetto forse in Serbia) e anche negli stati dove la Cina ha una notevole presenza economica come Montenegro o Macedonia del Nord, il loro orientamento è verso l'Occidente, vista anche la loro recente adesione alla NATO.

Il più grande passo falso della Cina è stato però il comportamento ambiguo nella guerra russo-ucraina. Per molti CEEC, la Russia è stata e rimane la principale minaccia alla sicurezza. Pertanto, in assenza di una posizione forte di Pechino sulla questione, gli stati con maggior timore di Mosca si distanzieranno anche dalla Cina. Ciò ha già iniziato a concretizzarsi con la Polonia e la Romania che evidenziano specificamente la posizione filo-russa della Cina come ragione per limitare la cooperazione. Inoltre, poiché gli Stati Uniti rimangono un alleato chiave per molti CEEC, ulteriori tensioni con Washington porteranno probabilmente a rapporti ancora più freddi.

La posizione filo-russa della Cina costringerà dunque questi stati a scegliere tra la loro sicurezza e la crescita economica. Con l'emergere della politica di potenza russa e il massacro in Ucraina, quella scelta sarà piuttosto chiara per molti.

[1] Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

© Riproduzione riservata