Un patrimonio industriale in declino

Il Mare del Nord ospita centinaia di piattaforme offshore petrolifere e gasiere, molte delle quali raggiungono la fine del loro ciclo produttivo, che ha una durata media di circa 30 anni, e vengono quindi abbandonate, con conseguenze ambientali, economiche e sociali.

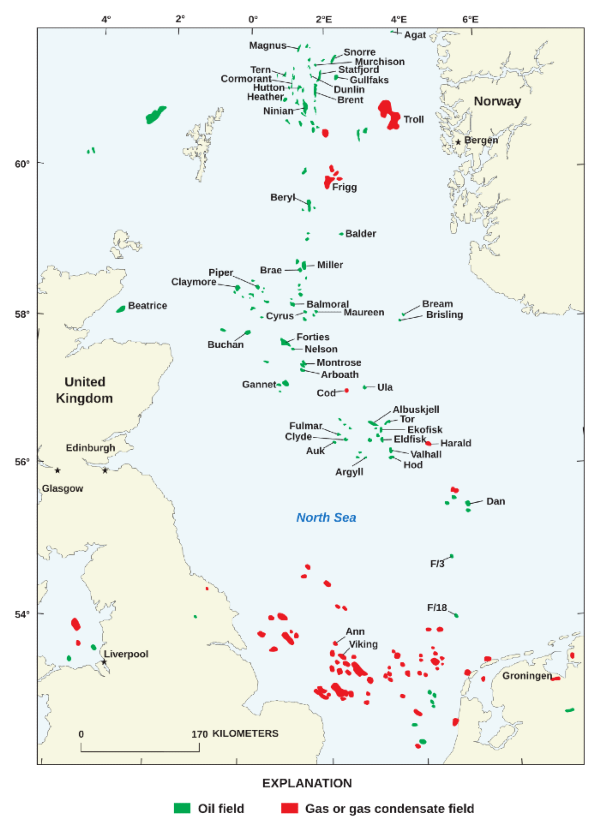

Negli ultimi decenni, i ricchi giacimenti de Mare del Nord sono stati una sorta di paradiso per l’estrazione di idrocarburi, da parte soprattutto di Norvegia, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi. Si stima che esistano circa 600 piattaforme offshore nella regione, molte delle quali costruite tra gli anni ’70 e ’90. Tuttavia, anche a causa della diminuzione della produzione e all’aumento dei costi operativi, molte strutture sono ormai obsolete. Secondo la Convenzione OSPAR (che regola la protezione dell’ambiente marino nell’Atlantico nord-orientale), circa il 10-15% di queste piattaforme è già stato smantellato, con processi complessi e costosi e molte altre lo saranno nei prossimi anni.

Una piattaforma offshore può pesare decine di migliaia di tonnellate, con fondamenta ancorate a centinaia di metri di profondità. Il costo medio per smantellare una singola piattaforma può variare tra i 50 e i 500 milioni di euro, a seconda delle dimensioni, della profondità stessa e delle condizioni ambientali, oltre che delle opzioni scelte: in primis la rimozione totale, che include il riciclo e lo smaltimento dei materiali a terra, e rappresenta la soluzione più sostenibile e preferita dalla Convenzione OSPAR, ma anche la più costosa e tecnicamente impegnativa.

In alternativa un parziale riutilizzo di alcune parti della struttura, come le fondamenta sottomarine, che vengono lasciate in loco per minimizzare i costi e l’impatto ambientale, pratica peraltro controversa, poiché potrebbe interferire con gli ecosistemi marini.

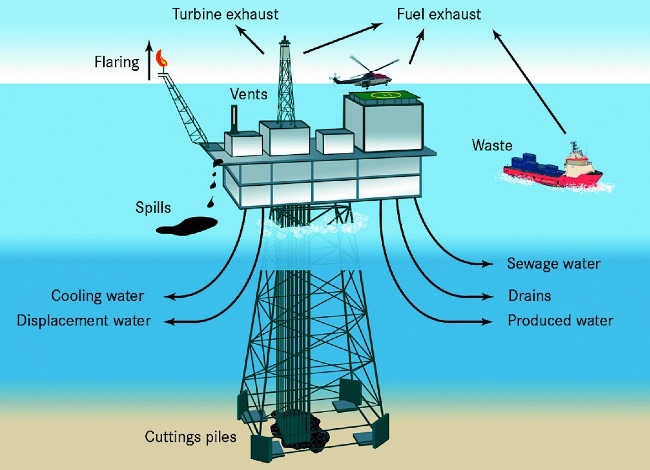

Infine la riconversione per nuovi scopi, come impianti eolici offshore o barriere artificiali per la tutela della biodiversità marina come coralli, molluschi e pesci. Lasciare strutture in mare può ridurre i costi, ma comporta però sempre rischi a lungo termine, come la corrosione, la fuoriuscita di sostanze chimiche, idrocarburi e metalli pesanti o l’interferenza con pesca e navigazione, problemi che già caratterizzano la vita operativa delle piattaforme.

Le principali piattaforme presenti nel Mare del Nord

Implicazioni economiche e sociali

Lo smantellamento è comunque in primo luogo una sfida economica per i paesi del Mare del Nord. Nel Regno Unito, ad esempio, si stima che i costi totali per lo smantellamento delle piattaforme supereranno i 60 miliardi di sterline nei prossimi decenni. Questi costi sono spesso condivisi tra governi e compagnie petrolifere, ma la ripartizione delle responsabilità rimane un tema prevedibilmente controverso.

A ciò bisogna aggiungere l’impatto sulle comunità costiere, che dipendono dall’industria petrolifera per l’occupazione.

Il problema è balzato alle cronache già nel 2019, quando la Shell ha semplicemente abbandonato alcune delle sue piattaforme petrolifere in disuso così come si trovavano in mare aperto, con parere favorevole del governo britannico.

Tuttavia, contemporaneamente, più di 700 altre piattaforme offshore nel Mare del Nord sono state sottoposte a smantellamento con effetto immediato dopo la cessazione delle operazioni. Oltre ai costi finanziari, i problemi derivano dal fatto che queste gigantesche strutture furono progettate negli anni '70, senza pensare a una futura demolizione.

Nella maggior parte dei casi hanno un peso e un volume che possono essere paragonati a quelli di diverse Torri Eiffel. L'operazione rappresenta quindi una sfida importante sotto il profilo della tutela ambientale, del diritto marittimo, della logistica e degli interessi industriali ed economici.. La priorità per i produttori è naturalmente di limitare i costi di smantellamento, con la conseguenza che diverse strutture in cemento sono ancora al loro posto, sopra il livello del mare, anche dopo la dismissione e molti pozzi di gas non sono stati tappati, lasciando fuoriuscire il metano: secondo fonti OSPAR e NSTA si calcola che siano circa 15.000 i pozzi abbandonati nel Mare del Nord.

Per far fronte a questo problema, la convenzione OSPAR è stata successivamente modificata proprio per impedire che gli impianti petroliferi venissero lasciati al loro posto, in tutto o in parte. Ma negli ultimi anni nel Regno Unito si sono levate voci che già denunciano l'obsolescenza anche di questo quadro giuridico.

D’altra parte, secondo studi commissionati dalla Shell, smantellare completamente queste attività potrebbe essere più dannoso per l'ambiente che lasciarle in piedi. Speculando su questi dubbi, il colosso petrolifero ha continuato così a lasciare sul fondale marino varie componenti delle strutture non più attive.

Secondo le associazioni ecologiste alla base di questi pilastri si trovano ancora celle di stoccaggio alte anche cinquanta metri con petrolio e residui chimici: almeno 11.000 tonnellate di petrolio e rifiuti tossici che rimangono intrappolati sul fondo del mare. Il governo britannico ha finora prediletto la soluzione più economica appoggiando e finanziando in parte i piani della Shell tramite agevolazioni fiscali, e affermando che la tecnologia promossa dall'azienda ridurrebbe al minimo i rischi ambientali, scelta però criticata anche dai partner del Regno Unito all'interno dell'OSPAR. La Germania ha espresso ufficialmente preoccupazione per la situazione, sostenuta da Svezia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Il 18 agosto 2019, anche la Commissione europea ha espresso le sue serie preoccupazioni al ministro dell'ambiente britannico.

Le potenziali minacce ambientali delle piattaforme

Il destino delle piattaforme petrolifere abbandonate nel Mare del Nord è un microcosmo delle sfide legate alla transizione energetica globale. Per affrontare il problema in modo sostenibile, in alcuni casi i governi e le aziende stanno esplorando soluzioni innovative. Ad esempio, la Norvegia sta investendo in tecnologie per il riutilizzo delle piattaforme in progetti di energia rinnovabile, mentre il Regno Unito stesso ha finalmente introdotto normative più stringenti per garantire almeno che le compagnie petrolifere accantonino fondi per lo smantellamento futuro.

Inoltre, la ricerca scientifica gioca un ruolo cruciale. Studi sull’impatto a lungo termine delle piattaforme abbandonate possono aiutare a bilanciare la conservazione della biodiversità con la necessità di ridurre l’inquinamento. La collaborazione internazionale, attraverso organismi come OSPAR, sarà essenziale per sviluppare standard condivisi e garantire che il Mare del Nord rimanga un ecosistema sano.

Conclusione

Le piattaforme petrolifere abbandonate nel Mare del Nord rappresentano un patrimonio industriale in declino e un’eredità complessa dell’era degli idrocarburi. Se da un lato simboleggiano il probabile tramonto di un settore che ha plasmato l’economia europea e mondiale (si stima che nel 2010 le piattaforme offshore rappresentassero oltre il 30% della produzione petrolifera mondiale, secondo i dati EIA), dall’altro offrono opportunità per innovare e ripensare il rapporto tra uomo e ambiente marino. Con una gestione oculata, uno smantellamento razionale può diventare non solo un obbligo, ma un’occasione per costruire un futuro più sostenibile, in cui il Mare del Nord continui a prosperare come risorsa vitale per le generazioni future.

© Riproduzione riservata