Donald Trump è stato eletto 47° presidente degli Stati Uniti d'America, con un risultato abbastanza netto. Con buona probabilità, avrà dalla propria parte un senato repubblicano, ma l’economia in subbuglio. No, non l’economia di Wall Street. Quella va benissimo, anche se corre per così dire su una fune. La media secolare delle medie decennali dei rendimenti di Wall Street è del 10 per cento, e in pressoché nessun decennio passato sarebbe stato possibile fare un investimento irrecuperabile nel corso del medesimo decennio.

Tuttavia, Wall Street punta tutto sulla crescita a rotta di collo, perché solo 1,5 punti di rendimento sono garantiti dai dividendi, mentre 8,5 punti sono dati dall’attualizzazione dei redditi futuri incorporata nella crescita record delle quotazioni, il che vincolerà il Presidente eletto a tenere il Pil “on track” sul sentiero compreso tra il 2 e il 3 per cento reale all’anno a cui ci ha abituati l’America.

Nel 1970 metà dei dieci punti di rendimento totale della Borsa americana erano invece dati dai dividendi, e la fiducia della crescita pesava di meno per sostenere le quotazioni. I Ceo, da un decennio, per ambizione e per convenienza, preferiscono ricomprare le azioni delle loro società invece che pagare i dividendi. Hanno reso così rarefatta l’offerta di carta di Wall Street e hanno fatto la fortuna degli investitori e soprattutto di sé medesimi, pagati a suon di stock option. Ma hanno anche generato una Borsa che obbliga l’economia a crescere, perché la costruzione del rendimento non è più di calcestruzzo, ma di cartongesso. Non c’è cedola, ma speranza di profitti a nastro.

The Donald ha promesso non solo di far crescere il Pil totale, ma anche e soprattutto il reddito disponibile del ceto medio a cui si è appellato per essere votato. Un ceto medio in sofferenza economica. Secondo Bloomberg, in tre famiglie su quattro si aspetta il pagamento dello stipendio mensile per pagare i conti già arretrati, galleggiando sui crediti delle varie Visa e Mastercard (ognuna delle quali in America ha un saldo negativo medio di oltre 8 mila dollari).

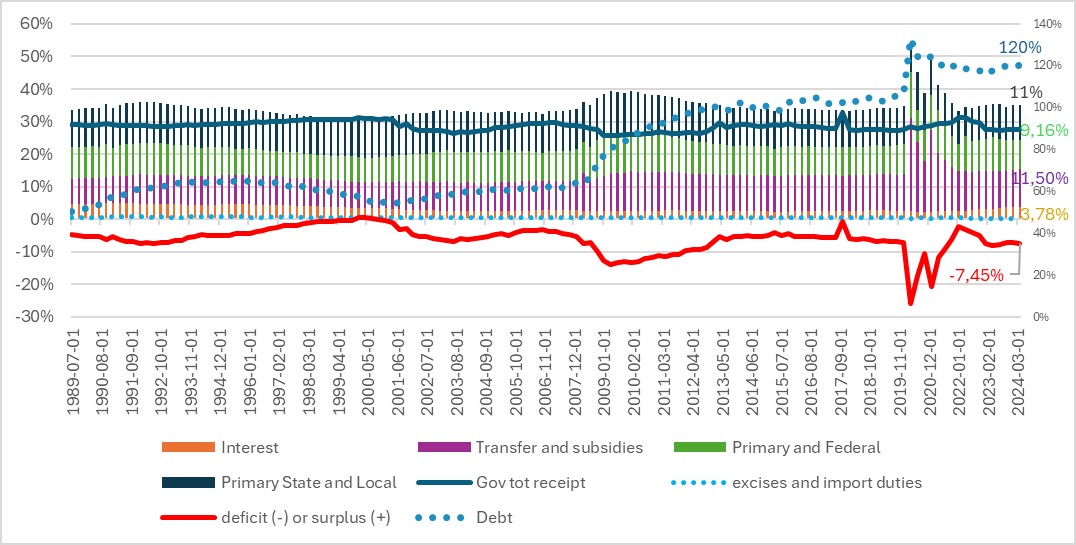

Alle famiglie sono diretti i cospicui sussidi e trasferimenti del governo. Durante la pandemia erano saliti al 28,5 per cento del Pil (vedi figura), ma anche adesso non si scherza, perché valgono l’11,5 per cento del Pil, una somma impressionante se si pensa alla dimensione fortunata e imponente del Pil americano (29.287 miliardi di dollari, il doppio dei 15.545 miliardi di euro della nostra deboluccia Eurozona).

I sussidi e i trasferimenti federali sono appunto la prima voce del bilancio pubblico americano (11,5% del Pil), seguiti dalla spesa degli Stati, delle contee e delle comunità locali (11% del Pil) e infine della spesa federale (9%, di cui circa 4 per la difesa). Il totale però fa ben di più, perché mancano ancora all’appello i 3,8 punti percentuali di interessi per servire il debito pubblico, che supera il 100% (120% del Pil). Si arriva così a una somma di spese del 35% del Pil mentre le entrate si fermano solo al 28% e il deficit, ossia ciò che manca all’appello, è la bellezza di circa il 7 e mezzo per cento del Pil. Ed è quello che deve rientrare. I repubblicani del Senato non faranno sconti a The Donald e non gli firmeranno tanti assegni in bianco sul punto. Sono ben più rigorosi dei democratici su questo punto e aumentare il tetto del debito pubblico non sarà così facile.

Il Committee for a Responsible Federal Budget aveva esaminato la piattaforma di politica economica di Trump concludendo che essa potrebbe far crescere il debito di circa 7.500 miliardi di dollari di qui al 2035, il che non sarebbe proprio sostenibile, come non sono sostenibili le promesse di esonerare dalle imposte veterani, militari, vigili del fuoco e altri dipendenti pubblici, probabilmente diventati elettori nel frattempo.

La cruda realtà è che nell’attesa che Trump vincesse, mano a mano che diventava più concreta la possibilità del suo ingresso alla Casa Bianca, il mercato dei titoli di Stato americani si è ribassato, ossia i tassi di rendimento impliciti si sono rialzati e oggi sono al 4,4%. Strano, per il prezzo del debito di un paese la cui banca centrale sta abbassando i tassi.

La verità è che mentre una parte di Wall Street festeggia (quella degli azionisti), gli obbligazionisti invece sono più preoccupati di prima, perché il bilancio pubblico elettorale di Trump non lascia tranquilli: fa crescere sia il deficit che il debito, mentre ciò non è possibile perché mette a rischio gli investimenti nei bond americani, che sono diffusi in mezzo mondo e sono la base dei portafogli istituzionali americani. Sulla loro solidità confidano decine di milioni di imminenti pensionati. Non sarà neppure possibile soddisfare le ansie di ridurre le tasse, perché equivarrebbe a ridurre le entrate complessive. Sono già state fin troppo mortificate (come si vede dalla figura), perché si sono costantemente abbassate sul Pil a partire dal 2000, quando il bilancio pubblico era addirittura in pareggio.

Resta la wild-card delle imposte sui prodotti importati. I famigerati o benedetti dazi. Ma l’economia americana fino ad ora li ha messi con il contagocce solo sui prodotti di rilevanza strategica, come certi chip di altissima tecnologia. Così, pensate, in un anno attualmente i dazi raccolgono appena lo 0,3 per cento del Pil. Raddoppiarli significherebbe passare a 0,6 e triplicarli a 0,9. Ci vuol ben altro per affrontare un deficit del 7 e mezzo per cento. La spesa delle famiglie americane, quelle che hanno votato un presidente più vicino al ceto medio impoverito, è fatta anche di importazioni e l’inflazione dei beni di consumo è stato uno dei motivi dell’abbandono dei democratici e del voto ai repubblicani, che hanno usato l’inflazione come un punto preciso della loro campagna. Con i dazi, insomma, non si fanno quadrare i conti e neppure si rispettano le promesse elettorali.

Non resta che stare a vedere. I democratici non hanno messo mano alle entrate, come probabilmente sarà necessario, lasciando nelle mani del successore di Biden questa spinosa responsabilità. Il primo a ricordare che il punto del bilancio pubblico sull’agenda potrebbe essere quello più caldo da affrontare potrebbe essere Jerome Powell. Dovrebbe continuare a ribassare i tassi di interesse e in campagna elettorale Trump ha minacciato di licenziarlo se non l’avesse fatto in fretta. Tuttavia Powell è un veterano della Fed e un banchiere reputato, nominato proprio nel primo mandato del Tycoon, che sa di essere alla fine della carriera e vorrà concluderla senza la macchia di aver contribuito a scavare oltre la buca del debito pubblico, che tutti i repubblicani come lui, prima di Trump, hanno sempre amato pochissimo.

Fonte immagine copertina: imagoeconomica

© Riproduzione riservata