English version

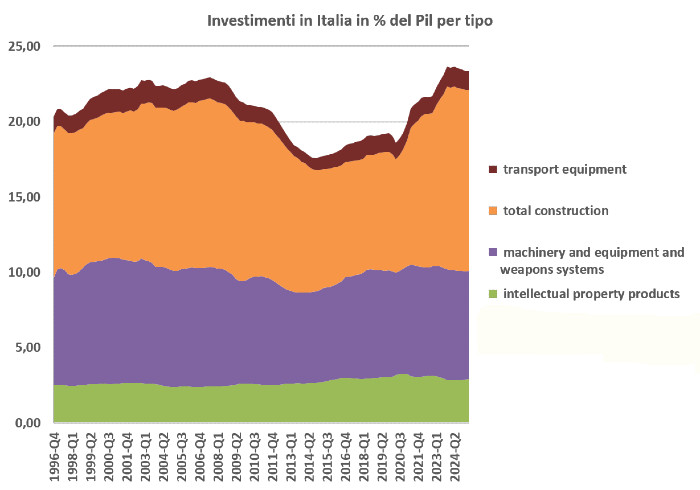

L'Italia ha smesso di investire nel proprio futuro produttivo molto prima che la crisi finanziaria del 2009 rendesse evidente questa fragilità. I dati ISTAT mostrano che gli investimenti totali in rapporto al PIL hanno raggiunto il 22% nel 2024, un livello apparentemente rispettabile se confrontato con il minimo del 17% toccato nel 2013. Tuttavia, questa ripresa nasconde una composizione profondamente squilibrata: la quasi totalità della crescita recente è attribuibile alle costruzioni, mentre gli investimenti in macchinari, attrezzature e proprietà intellettuale rimangono sostanzialmente stagnanti rispetto al PIL.

Il primo grafico documenta con chiarezza questo fenomeno. La componente "total construction" (costruzioni totali) rappresenta ormai circa 10-11 punti percentuali del PIL, tornata ai livelli pre-crisi dopo il crollo del periodo 2012-2019. Al contrario, la componente "machinery and equipment and weapons systems" (macchine, attrezzature e sistemi d'arma) oscilla da trent'anni intorno agli 8-9 punti percentuali, senza alcuna tendenza espansiva strutturale. Ancora più modesta la quota degli "intellectual property products" (prodotti di proprietà intellettuale, che includono ricerca e sviluppo e software), ferma tra il 2,5 e il 3% del PIL.

Questa configurazione rivela un'economia che ha risposto agli stimoli fiscali recenti, in particolare il Superbonus e gli altri incentivi edilizi, concentrando le risorse su investimenti a bassa produttività relativa e alta intensità di lavoro poco qualificato. Gli investimenti che determinano il progresso tecnico, l'innovazione di processo e l'aumento della produttività totale dei fattori sono invece rimasti compressi, vanificando gli obiettivi dichiarati dei piani Industria 4.0 e delle successive iterazioni di incentivi fiscali alla digitalizzazione e automazione.

La questione del finanziamento degli investimenti è altrettanto significativa. Il credito bancario alle imprese, che rappresenta storicamente la principale fonte di finanziamento esterno in Italia, ha subito una contrazione prolungata dopo la crisi del debito sovrano. Secondo i dati di Banca d'Italia, lo stock di prestiti alle imprese non finanziarie è passato da circa 900 miliardi di euro nel 2011 a circa 700 miliardi nel 2020, recuperando solo parzialmente negli anni successivi. La borsa italiana, misurata dalla capitalizzazione rispetto al PIL, resta tra le più piccole d'Europa, oscillando intorno al 30-35% del PIL contro il 100% della Francia o il 60% della Germania, limitando drasticamente le possibilità di finanziamento attraverso il mercato azionario.

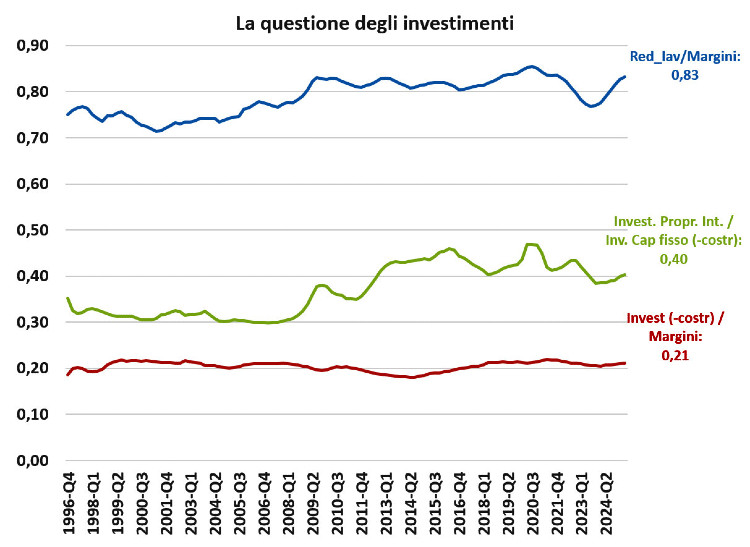

Sul fronte del finanziamento interno, il secondo grafico offre un'analisi illuminante. Il rapporto tra redditività del lavoro e margini operativi lordi (Red_lav/Margini) si è mantenuto stabile tra 0,72 e 0,85 nel periodo considerato, attestandosi a 0,83 nel 2024. Questa stabilità indica che la distribuzione funzionale del reddito tra salari e profitti è rimasta sostanzialmente costante, contrariamente alla narrazione di un'eccessiva compressione salariale a favore dei profitti. L'aumento delle disuguaglianze patrimoniali, documentato dall'evoluzione dell'indice di Gini sulla ricchezza finanziaria, ha avuto quindi origine principalmente dall'accumulo di rendite piuttosto che di profitti d'impresa: titoli di Stato con rendimenti garantiti, rivalutazioni azionarie indotte dalle politiche monetarie ultra-espansive, apprezzamento degli asset immobiliari.

Il dato più sorprendente emerge dal rapporto tra investimenti al netto degli ammortamenti e margini operativi lordi (Investimenti - costr/Margini), che si mantiene stabilmente intorno a 0,20-0,21. Ciò significa che le imprese italiane hanno sistematicamente destinato solo un quinto dei propri margini agli investimenti netti, mentre i restanti quattro quinti sono stati assorbiti dalla distribuzione ai soci, dal pagamento di debiti pregressi o da accumuli di liquidità. Questo comportamento segnala una preferenza rivelata per la conservazione patrimoniale piuttosto che per l'espansione produttiva.

Particolarmente preoccupante è la dinamica degli investimenti in proprietà intellettuale. Il rapporto tra investimenti immateriali e investimenti in macchinari (Invest. Propr. Int. / Inv. Cap fisso - costr) è passato da circa 0,30 nella seconda metà degli anni Novanta a 0,40 nel periodo 2012-2020, per poi stabilizzarsi senza ulteriori progressi. In termini assoluti, per ogni 100 euro investiti in macchinari, le imprese italiane investono oggi 40 euro in ricerca, sviluppo e software, contro i 60-80 euro delle economie più avanzate. Inoltre, questa componente immateriale aveva mostrato una crescita sostenuta fino al 2016, per poi perdere slancio proprio quando le politiche industriali dichiaravano di volerla incentivare.

Le implicazioni macroeconomiche di questo sottoinvestimento produttivo sono evidenti nella performance di crescita del PIL italiano. Tra il 2000 e il 2024, il PIL reale italiano è cresciuto complessivamente di circa il 7%, contro il 35% della Germania, il 40% della Francia e il 50% della Spagna. La produttività totale dei fattori, che misura l'efficienza con cui capitale e lavoro vengono combinati, è rimasta sostanzialmente stagnante o addirittura in lieve calo secondo le stime OCSE. Senza un'adeguata accumulazione di capitale fisico ad alta intensità tecnologica e senza investimenti sufficienti in attività immateriali, l'economia italiana non ha potuto beneficiare dei guadagni di efficienza associati alla rivoluzione digitale e all'automazione.

Le politiche di incentivo fiscale agli investimenti, dal piano Industria 4.0 lanciato nel 2016 alle successive implementazioni, non hanno prodotto l'additività sperata. I crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, che pure hanno raggiunto dimensioni considerevoli (oltre 10 miliardi di euro annui nel periodo 2020-2022), sembrano aver sostituito piuttosto che integrato gli investimenti che le imprese avrebbero comunque effettuato. L'assenza di una crescita nella quota di investimenti produttivi rispetto al PIL, nonostante questi incentivi massicci, suggerisce che i vincoli al finanziamento e all'investimento siano più profondi e strutturali di quanto le politiche dell'offerta abbiano presupposto.

Diverso il discorso per gli incentivi edilizi, che hanno effettivamente generato investimenti aggiuntivi, come dimostra il balzo delle costruzioni dal 2020 al 2023. Il Superbonus 110%, in particolare, ha prodotto una spesa cumulata stimata in oltre 120 miliardi di euro, con un impatto diretto e visibile sulla componente edilizia degli investimenti totali. Tuttavia, questi investimenti presentano caratteristiche economiche differenti: durata più breve, contenuto tecnologico limitato, minore effetto sulla produttività aggregata dell'economia. La riqualificazione energetica degli edifici produce benefici ambientali e di comfort abitativo, ma non incrementa la capacità produttiva del sistema economico nella stessa misura di un investimento in un nuovo impianto automatizzato o in un sistema informativo avanzato.

La struttura finanziaria delle imprese italiane aiuta a spiegare questa riluttanza a investire in capitale produttivo. Il rapporto debito/PIL delle imprese non finanziarie italiane, pur essendo diminuito dopo i picchi del 2012-2013, rimane elevato in confronto storico. La prevalenza di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, si accompagna a una maggiore avversione al rischio finanziario e a una preferenza per l'autofinanziamento rispetto al ricorso al debito o ai mercati azionari. Questa configurazione istituzionale, che in passato aveva garantito flessibilità e resilienza, si è trasformata in un ostacolo alla crescita dimensionale e all'accumulazione di capitale in settori ad alta intensità tecnologica che richiedono investimenti cospicui e orizzonte temporale lungo.

Il confronto internazionale conferma la specificità italiana. Secondo i dati Eurostat, la quota di investimenti fissi lordi sul PIL nell'Unione Europea si attesta al 22-23%, simile a quella italiana, ma con una composizione radicalmente diversa. In Germania, la quota di investimenti in macchinari e attrezzature supera il 7% del PIL, mentre quella in proprietà intellettuale si avvicina al 4%. In Francia, gli investimenti immateriali rappresentano oltre il 4,5% del PIL. Questi paesi hanno mantenuto o incrementato la propria intensità di investimento produttivo anche durante le fasi di crisi, mentre l'Italia ha subito una progressiva deindustrializzazione strisciante mascherata dalla tenuta nominale del rapporto investimenti/PIL grazie al contributo delle costruzioni.

Le prospettive future dipenderanno dalla capacità del sistema economico italiano di invertire questa tendenza strutturale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia risorse significative per la transizione digitale e ecologica, con particolare attenzione agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. Tuttavia, l'efficacia di questi interventi dipenderà dalla capacità di superare i vincoli che hanno limitato l'impatto delle politiche precedenti: frammentazione del tessuto produttivo, insufficiente integrazione tra ricerca pubblica e imprese, rigidità del mercato del lavoro per le competenze tecniche avanzate, sottodimensionamento del mercato dei capitali.

La lezione che emerge dai dati è chiara: la crescita economica sostenuta richiede un'accumulazione di capitale orientata verso le componenti ad alta produttività, in particolare macchinari avanzati e attività immateriali. Gli investimenti in costruzioni possono fornire un impulso congiunturale alla domanda aggregata e all'occupazione, ma non determinano un innalzamento permanente della capacità produttiva e della produttività del sistema economico. L'Italia ha privilegiato la prima strategia, pagando il prezzo di una crescita strutturalmente inferiore ai partner europei. Invertire questa tendenza richiede non solo incentivi fiscali meglio calibrati verso i tipi di capitale che scarseggiano, ma anche interventi di sfrondamento delle rendite concorrenti degli investimenti più utili, un sistema finanziario più fluido e non avaro verso gli investimenti, imprese di dimensioni aziendali in grado di affrontare compiti complessi, senza farsi mancare miglioramenti della governance ultra-protettiva delle imprese e sulla qualità del capitale umano. Senza questi cambiamenti strutturali, che insieme costituirebbero una vera piattaforma di politica industriale, il divario di produttività e reddito rispetto alle economie più dinamiche è destinato a non ridursi e, forse, a ampliarsi ulteriormente.

Bibliografia e fonti

ISTAT, Conti economici nazionali, serie storica investimenti fissi lordi per tipo di bene, 1995-2024.

ISTAT, Conti economici nazionali, serie storica margini operativi lordi e redditi da lavoro dipendente, 1995-2024.

Banca d'Italia, "Relazione Annuale", vari anni, dati su prestiti bancari alle imprese non finanziarie.

Eurostat, National Accounts Database, Gross Fixed Capital Formation by asset type, 2000-2024.

OECD, Productivity Statistics, Total Factor Productivity growth rates, 1995-2023.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, "Rapporto annuale piano Industria 4.0", edizioni 2017-2023, dati su crediti d'imposta per investimenti.

Agenzia delle Entrate, "Superbonus 110%: dati e statistiche", rapporti periodici 2021-2024.

© Riproduzione riservata