Il 18 settembre scorso Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato un patto di mutua sicurezza. Non ancora reso pubblico nella sua interezza, alcuni estratti ne rivelano comunque il tratto fondamentale: un’alleanza formale che indica come un attacco ad un paese è un attacco anche all’altro. Qualcosa, per intenderci, analogo al famoso Articolo 5 della NATO.

Bisogna chiaramente essere cauti nel valutare un trattato: quello che si firma non è necessariamente quello che poi si fa. Ma è innegabile che una clausola del genere, stipulata tra due paesi come Arabia Saudita e Pakistan, non può che rivelare una gestazione lunga e ponderata, così come riverberare negli equilibri e nel (dis)ordine della regione.

Innanzitutto, val la pena di ricordare di quali attori stiamo parlando. L’Arabia Saudita è il primo esportatore di petrolio al mondo e tra le maggiori potenze finanziare globali. Il Pakistan è il quinto paese più popoloso del pianeta e una potenza atomica, l’unica, come spesso ripete Islamabad, del mondo musulmano. Sono due paesi vicini da sempre in quanto i loro sistemi economici, industriali e militari sono complementari. La retorica islamica, molto radicata in entrambi i paesi, è un collante ulteriore.

L’Arabia Saudita ha enormi risorse energetiche, sovrabbondanti rispetto ai bisogni interni. Come evidenziato da studi su paesi che beneficiano di rendite così massicce, essa si trova ad importare sia lavoratori qualificati, sia meno qualificati dall’estero: il Pakistan fornisce soprattutto i secondi (manovalanza per l’industria petrolifera, nelle costruzioni e nei servizi come tassisti, ristorazione, domestiche, etc.), forte di una demografia ancora in crescita e con un mercato interno che non riesce ad assorbire l’offerta di lavoro in eccesso. Soprattutto, l’Arabia Saudita non è mai stata in grado di sviluppare un’industria bellica autoctona e un vero apparato militare, ovvero capace di fare e sostenere guerre. Sebbene sia tra i paesi che più spendono in armamenti, non ha le capacità di condurre una guerra. Val la pena di ricordare per esempio come, nel conflitto con lo Yemen del 1969, piloti pakistani avessero guidato caccia sauditi.

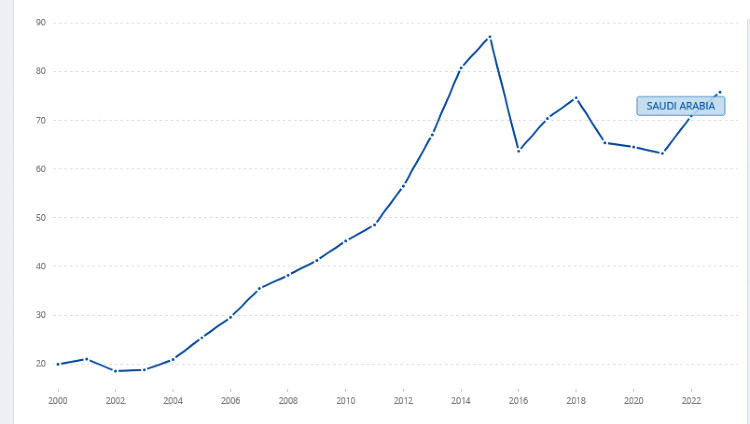

Spesa militare dell'Arabia Saudita (mld USD correnti)

Il Pakistan è, in questo senso, opposto e quindi appunto complementare al regno saudita. Non ha grandi risorse energetiche; ha un’economia ancora debole, afflitta da ricorrenti crisi valutarie e di debito pubblico. Il Pakistan è tra i più frequenti richiedenti aiuti al Fondo Monetario. Problemi di approvvigionamento energetico e finanziari che infatti hanno reso Riad un partner chiave per Islamabad, con i Sauditi spesso disposti a offrire prestiti (e a volte a non chiederli in dietro in toto) e forniture energetiche a prezzi calmierati. Ma a differenza dell’Arabia Saudita, il Pakistan ha un esercito capace di fare guerre: i decenni di conflitto con l’India non potevano che renderlo tale, così come hanno spinto allo sviluppo di una industria militare autoctona, non legata necessariamente a forniture estere. E poi c’è ovviamente l’apparato nucleare, che Islamabad ha sviluppato in autonomia, pur con assistenza cinese.

Questa vicinanza e complementarità si è tradotta però in un patto solo ora. Gli eventi precipitati dal 7 Ottobre, in particolare le azioni militari israeliane nella regione e la reazione americana a queste, hanno modificato il quadro nel Medio Oriente. Israele ha attaccato negli ultimi due anni Siria, Libano, Iraq e Yemen; poi è venuto il clamoroso bombardamento dell’Iran il giugno scorso. In ultimo, e invero scioccante per le monarchie del Golfo, c’è stato l’attacco al Qatar il 9 settembre: un alleato USA, che ospita la più grande base americana militare nella regione. Tanto più che gli USA hanno dimostrato o poca volontà o poca capacità di frenare l’alleato israeliano: la garanzia di sicurezza che tradizionalmente Washington ha sempre fornito a Riad (basti pensare all’invio di mezzo milione di marines a difesa del regno quando Saddam invase il confinante Kuwait) veniva messa in dubbio. Questo considerando anche il progressivo disimpegno dalla regione degli USA: magari più sbandierato che effettivo, comunque inquieta i tradizionali partner arabi di Washington. Da qui, la ricerca di un altro, addizionale, ombrello securitario.

Dal canto suo, il Pakistan ha appena affrontato l’ennesima crisi con l’India lo scorso maggio. Nella perenne contesa per il Kashmir, i due giganti asiatici hanno ancora una volta bombardato i rispettivi territori. Se un’escalation atomica era improbabile, il Pakistan deve aver considerato come lo stato attuale della sua economia e delle sue finanze non gli avrebbe permesso di sostenere un conflitto prolungato con il vicino, comunque più potente e con un’economia non solo dieci volte più grande, ma anche solida e in crescita.

Riad e Islamabad hanno quindi calcolato come l’apparato militare e nucleare dell’uno, e la forza economica e finanziaria dell’altro, potessero risolvere le rispettive vulnerabilità. Il Pakistan vanta in effetti un sistema missilistico che può estendersi su tutto il territorio saudita e garantirne la sicurezza: Riad potrebbe avere acquisito una protezione atomica senza violare il Trattato di Non Proliferazione. Dal canto suo, il Pakistan potrebbe aver un accesso ancor più diretto alle risorse saudite, specie finanziarie, emancipandosi così dai programmi con forti condizionalità del Fondo Monetario.

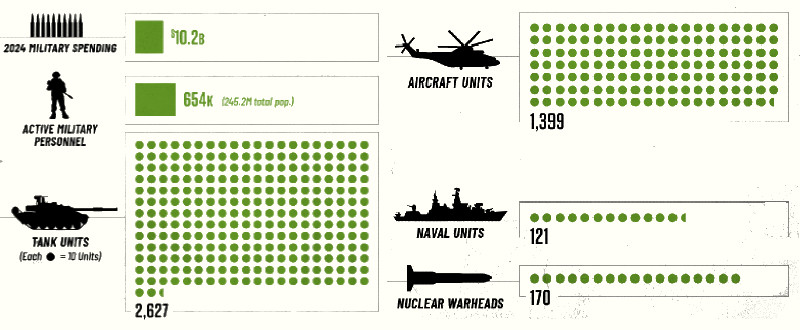

Risorse militari del Pakistan

Possiamo ora proporre tre riflessioni. In primo luogo, un patto del genere comporta anche obblighi: in caso di conflitto tra Pakistan e India, l’Arabia Saudita verrebbe trascinata nella contesa? Con Delhi, Riad negli ultimi anni ha in effetti sviluppato relazioni di partenariato economico e logistico. In particolare, ricordiamo il corridoio IMEC (India-Medioriente-Europa), che doveva connettere il porto di Mumbai con l’Europa tramite Arabia Saudita e Israele. Un’alternativa alle Nuove Vie della Seta cinesi, imperniate anche sul Pakistan. Non è chiaro, al momento, come possano evolvere questi progetti, così come le relazioni bilaterali tra Riad e Delhi. Per il Pakistan, invece, si tratta di un coinvolgimento più diretto negli affari mediorientali, specie la questione israelo-palestinese e la rivalità tra Arabia Saudita e Iran. Con Teheran, infatti, dopo alcuni scontri nel gennaio 2024, vi era stato un riavvicinamento. Dopo aver osservato, alle nostre latitudini, i problemi rispetto all’effettivo funzionamento di un patto securitario come la NATO che può vantare quasi ottant’anni di storia, è lecito chiedersi quanto, al redde rationem, pakistani e sauditi siano pronti a combattere l’uno per l’altro.

Ciò non sminuisce, in ogni caso, la modifica di importanti equilibri regionali. Possiamo infatti notare, in secondo luogo, come nel momento in cui gli USA non riescano a mantenere l’ordine regionale si profilino soluzioni alternative. Gli Accordi di Abramo del 2020 volevano essere l’architrave di un nuovo Medio Oriente stabile e pacifico. L’accesso a tali accordi da parte di Riad ne avrebbe determinato il successo. Ciò non è avvenuto, anche in virtu’ del 7 Ottobre e della risposta israeliana. Non è detto che Riad non vi acceda in futuro. Certo ora l’alleanza formale con il Pakistan la allontana da tale mossa.

In ultimo, questo patto ha rinfocolato l’idea di una sorta di NATO, appunto, a livello regionale. Non più araba: la presenza del Pakistan ovviamente non la rende possibile come tale. Ma forse ‘musulmana’ o ‘islamica’, come paventata da alcuni: sembra che paesi come l’Egitto, gli Emirati e poi anche Turchia e il Bangladesh abbiano espresso interesse. Al momento, non sono più che suggestioni: ma indicano che qualcosa si sta muovendo. Possiamo ipotizzare che gli attacchi israeliani nella regione, senza incontrare nessuna opposizione americana (anzi: nel caso dell’Iran, un aiuto), abbiano posto il problema di come contenere la vera potenza regionale, Israele, che appare al momento agire senza vincoli. Invitare, in un Medio Oriente allargato, la potenza nucleare pakistana potrebbe fornire garanzie di sicurezza venute meno negli ultimi due anni.

Che un paese comunque instabile e spesso in crisi come il Pakistan possa entrare in un’architettura securitaria allargata per una delle zone più complesse e volatili del pianeta è di per sé problematico. Quando parliamo di ‘mondo multipolare’ parliamo anche di questo: una proliferazione di blocchi, una maggiore complessità, necessariamente più difficile da gestire.

© Riproduzione riservata