Quando nel 2007 i mercati finanziari attraversarono una crisi profonda a causa dei mutui subprime impacchettati in strumenti sempre più complessi, uno degli insegnamenti fondamentali fu che il rischio non scompare quando viene redistribuito attraverso strutture finanziarie sofisticate. Semplicemente si sposta, diventando meno visibile fino al momento in cui si manifesta. Oggi, osservando la rapida espansione degli investimenti in data center per l’intelligenza artificiale, emergono alcune analogie strutturali che meritano un’analisi attenta e non emotiva.

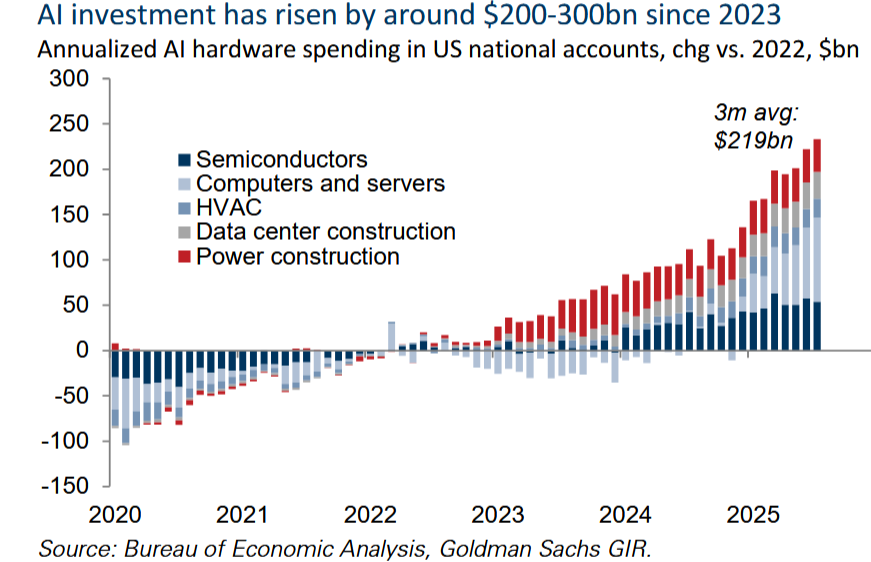

La corsa all’intelligenza artificiale ha generato una domanda di infrastrutture computazionali ed energetiche di proporzioni notevoli. OpenAI ha dichiarato di necessitare di 30 gigawatt di potenza elettrica, equivalente al consumo di picco dell’intera regione del New England. Le principali aziende tecnologiche hanno annunciato nella prima metà del 2024 investimenti per 500 miliardi di dollari in capacità computazionale. Goldman Sachs stima che tra oggi e il 2030 il settore assorbirà tra 1 e 2 trilioni di dollari. Questi numeri sollevano una questione che va oltre l’entusiasmo tecnologico: come viene allocato e gestito il rischio di questi investimenti massicci in asset con caratteristiche peculiari?

La risposta presenta elementi di preoccupazione per chi ha familiarità con la storia recente della finanza strutturata. I data center vengono sempre più spesso finanziati attraverso operazioni di sale-leaseback: l’operatore vende l’infrastruttura a un fondo e poi la riaffitta a lungo termine. Questi contratti di leasing vengono successivamente cartolarizzati in Asset-Backed Securities, divisi in tranches con diversi profili di rischio e rendimento. Le tranches senior ricevono rating elevati e offrono rendimenti modesti, quelle mezzanine presentano caratteristiche intermedie, mentre l’equity tranche promette ritorni del 15-25% assorbendo le prime perdite. Nel 2023 sono stati emessi 12 miliardi di dollari di questi strumenti, con proiezioni che indicano 50 miliardi entro il 2027.

L’architettura finanziaria ricorda da vicino quella dei Collateralized Debt Obligations che giocarono un ruolo centrale nella crisi del 2008. La differenza sostanziale riguarda l’asset sottostante. Mentre un mutuo immobiliare ha una durata di 30 anni e una casa mantiene un valore d’uso anche in condizioni di mercato avverse, un data center presenta un rischio di obsolescenza tecnologica significativamente più accelerato. Le GPU Nvidia H100, considerate avanzate nel 2022, sono già state sostituite dai modelli H200 nel 2024, con un deprezzamento del 50% in 18 mesi. Stiamo quindi finanziando con strumenti di debito a lungo termine asset che potrebbero richiedere sostituzioni tecnologiche sostanziali in tempi molto più brevi rispetto alla maturità del finanziamento.

In questo contesto, è significativo che SoftBank — uno dei più influenti venture capitalist al mondo — abbia recentemente venduto l’intera posizione azionaria su Nvidia, segnalando una visione strategica chiara: il futuro dell’AI non risiede più tanto nell’hardware, quanto nella matematica e nel software. Secondo indiscrezioni, la mossa riflette la crescente convinzione che nuovi paradigmi algoritmici potranno addestrare e utilizzare modelli di intelligenza artificiale con un uso progressivamente minore di risorse hardware, accorciando ulteriormente il ciclo di vita degli investimenti in infrastrutture dedicate.

Questo spostamento di paradigma non fa che accrescere l’incertezza sul valore residuo degli asset fisici oggi finanziati con debito pluriennale.

Crescita degli investimenti in AI negli Stati Uniti

Esiste poi una seconda dimensione di rischio legata all’energia. Ogni gigawatt di capacità computazionale equivale al fabbisogno elettrico di una città di circa 800.000 abitanti. Nel 2023 i data center americani hanno consumato il 4,4% dell’elettricità nazionale, con proiezioni che indicano il 12% entro il 2028. A conferma delle tensioni in atto, Morgan Stanley ha recentemente lanciato l’allarme: gli Stati Uniti potrebbero subire una carenza di energia per i data center fino al 20% entro il 2028, a causa dell’incapacità delle reti elettriche di tenere il passo con la domanda esponenziale dei nuovi impianti AI-driven. In Texas, durante i picchi di domanda, gli operatori di rete hanno già dovuto ridurre del 20% l’alimentazione ai data center per preservare la stabilità della rete. Ciò solleva interrogativi sulla sostenibilità dei flussi di cassa promessi agli investitori quando i server subiscono interruzioni significative. I modelli finanziari che assegnano rating elevati a questi strumenti non sembrano incorporare adeguatamente scenari in cui vincoli energetici impattino simultaneamente su multiple strutture concentrate geograficamente.

Vale la pena richiamare qui quello che potremmo definire un principio di conservazione del rischio: il rischio totale di un sistema non diminuisce semplicemente perché viene redistribuito attraverso strutture complesse. Si sposta e può diventare meno trasparente, ma non scompare. I Collateralized Debt Obligation del 2007 apparivano sicuri perché i modelli assumevano che i default sui mutui fossero eventi sostanzialmente indipendenti. Quando invece si manifestò una correlazione molto più elevata di quanto previsto, legata a dinamiche macroeconomiche comuni, il sistema rivelò fragilità sistemiche. Oggi assumiamo che la domanda di capacità computazionale crescerà in modo prevedibile, che i flussi di cassa saranno stabili per periodi decennali, che la tecnologia attuale manterrà rilevanza. Queste sono ipotesi che meritano un esame critico.

Le correlazioni nascoste rappresentano storicamente un punto critico nei sistemi finanziari complessi. Nel 2007 i modelli quantitativi assumevano correlazioni tra default immobiliari nell’ordine del 0,2-0,3, quando in realtà durante la crisi superarono 0,8. Attualmente, i modelli di pricing degli Asset-Backed Securities sui data center non sembrano incorporare adeguatamente la possibilità che un rallentamento della domanda di servizi AI, vincoli energetici strutturali e cambiamenti tecnologici possano manifestarsi in modo correlato. Tuttavia, questi eventi non sono necessariamente indipendenti: una riduzione della domanda può portare a sotto-utilizzo degli impianti, compressione dei margini, riduzione degli investimenti in manutenzione e upgrading, proprio mentre le reti elettriche sono sotto stress crescente.

Il problema della domanda di energia

Le dimensioni del fenomeno stanno diventando sistemicamente rilevanti. Le principali banche americane hanno 45 miliardi di dollari di esposizione diretta a questo mercato, con proiezioni di 150 miliardi entro il 2027. La leva finanziaria effettiva, considerando strutture off-balance sheet e special purpose vehicles, si colloca in molti casi tra 10 e 15 volte il capitale proprio. Questi livelli di leva ricordano quelli osservati nelle investment bank prima della crisi del 2008.

Alcuni segnali meritano attenzione. Un report di Goldman Sachs del luglio 2024 ha sollevato questioni esplicite sui rendimenti attesi degli investimenti in AI. L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha evidenziato vincoli di rete elettrica. I data center operano attualmente in media al 30-40% della capacità prevista nei modelli finanziari, non al 90%. Questi elementi suggeriscono che le proiezioni incorporate negli strumenti finanziari potrebbero risultare ottimistiche.

La questione non è se questa dinamica porterà a correzioni, ma quale forma e tempistica avranno. Si possono delineare scenari diversi. Nel primo, la domanda di servizi AI si normalizza su tassi di crescita più sostenibili, il mercato si aggiusta gradualmente attraverso spread più elevati e rendimenti inferiori alle attese iniziali, senza stress sistemici. Nel secondo scenario, più problematico, emerge che i modelli di intelligenza artificiale generativa presentano rendimenti decrescenti rispetto ai costi incrementali, portando a sotto-utilizzo significativo della capacità installata, difficoltà per gli operatori di leasing e downgrade su parte degli strumenti emessi.

L’esperienza storica suggerisce alcune direzioni per mitigare questi rischi. Serve maggiore trasparenza: disclosure dettagliata sull’obsolescenza tecnologica e scenari di stress nei prospetti informativi. Serve prudenza regolamentare: requisiti di capitale che riflettano l’incertezza specifica di questi asset, limitazioni sulla leva, mantenimento di quote significative di rischio non trasferibile. Serve realismo analitico: stress test che modellino congiuntamente shock tecnologici, energetici e di domanda, riconoscendo che si tratta di un sistema con correlazioni endogene.

Invece, stiamo osservando una certa ripetizione di pattern familiari. I regolatori applicano metodologie standard a rischi che presentano serie storiche limitate. Le agenzie di rating utilizzano proiezioni di domanda che incorporano elevati gradi di incertezza tecnologica senza adeguati aggiustamenti. Gli investitori acquistano strumenti strutturati attratti dai rendimenti apparenti senza analisi approfondite delle assunzioni sottostanti. Gli operatori finanziano con debito a lungo termine asset con cicli di obsolescenza molto più brevi.

La differenza rispetto al 2008 è che questa volta le dinamiche potrebbero manifestarsi più rapidamente, proprio perché l’obsolescenza tecnologica opera su scale temporali compresse rispetto ai cicli immobiliari. Quando emergeranno discrepanze tra proiezioni e realizzi, il valore di recupero delle infrastrutture tecnologiche potrebbe risultare limitato, dato che dipende criticamente dalla domanda continua di specifiche capacità computazionali e dalla disponibilità energetica.

Questo non è un cigno nero imminente, ma un invito all’attenzione critica. La cartolarizzazione dell’infrastruttura tecnologica presenta rischi specifici che meriterebbero analisi rigorose, stress test e meccanismi di governance che riflettano le peculiarità di questi asset. La storia della finanza ci insegna che quando strutture complesse nascondono rischi correlati sotto apparenze di diversificazione, e quando la leva amplifica esposizioni a eventi rari ma possibili, il sistema costruisce fragilità che si manifestano improvvisamente. Riconoscere queste dinamiche mentre sono ancora gestibili è preferibile a scoprirle quando diventino sistemiche.

© Riproduzione riservata