Pensare il presente come il passato di un futuro. Questa semplice dilatazione del tempo apre un orizzonte che sconfina quel presente «basso e pesante», che proprio come il cielo dello Spleen di Baudelaire «grava come un coperchio», mentre «riversa su di noi una cupa luce più triste della notte»[1]. È quello che riesce a fare una certa science-fiction che si ibrida con la ricerca storica propriamente detta.

Infatti, negli ultimi anni, anche la storiografia ha interrogato gli scenari possibili covati dal presente in quanto relazione col passato. Vale a dire che, con esiti diversi e obiettivi diversi, talvolta persino incompatibili tra loro, la storiografia si è soffermata sullo statuto da dare ai possibili non realizzatisi, ma, dunque, comunque possibili, del presente[2]. In storiografia – che non è l’unica disciplina ad affrontare la questione – si tratta del ragionamento controfattuale, il cui nocciolo duro è «se A è la causa di B, ciò significa che, a parità di condizioni, senza A non ci sarebbe B».

Perché la science-fiction e la storia hanno iniziato a ragionare in maniera esplicita sui possibili? Forse, in parte, perché il presente soffre di presentismo. Sto parlando di questo presente mostruoso che è tutto, poiché c’è solo il presente, e niente, visto che, ripiegandosi su se stesso, non produce futuro, bensì solo presente[3]. Una maniera non entusiasta di dire «there is no alternative». La crisi di futuro è però implicita anche nel concetto di Antropocene: laddove usato come concetto omogeneo e uniformante, atto a mascherare il legame tra distruzione ecologica e sociale, esso finisce per confermare lo stato delle cose, comportandosi come dispositivo governamentale[4].

Se, però, il presente viene guardato a partire dai suoi possibili, la sua trama diviene almeno in parte aperta. Anche il futuro è, allora, aperto. Tutti i concetti che descrivono, annunciano, programmano, giustificano, temono il ripiegamento del presente su se stesso, parlerebbero allora della crisi del tempo, e non dunque della struttura porosa del presente in quanto tale. Proprio questa caratteristica di apertura sta al cuore della science-fiction e della storia controfattuale.

Questo implica la distruzione della trama, della logica intelligibile del presente a fronte di un qualsiasi futuro o di una illogica catena causale del passato? La domanda è retorica poiché ciò che si vuole portare all’attenzione è piuttosto l’idea che il ragionamento controfattuale sia presupposto dentro ogni imputazione causale storica. In altre parole, il processo di conferimento di senso a un evento storico non è esente dal ragionamento controfattuale, che serve a gerarchizzare le cause[5], a mostrare che un fatto verificatosi, se guardato da un’altra angolazione, non appariva poi così fatale, o ancora a svelare i fattori trans-storici nella spiegazione classica di un evento[6]. Per dirlo con una formula: il ragionamento controfattuale porta alla luce l’aspetto contingente del presente, rendendo possibile una progettualità radicale del futuro. Il presente gode di una logica, di un’inerzia, ma quest’ultima è attraversata dalla contingenza[7].

Il ragionamento controfattuale permette dunque di ampliare la comprensione di un fenomeno, mentre, paradossalmente, riduce le nostre certezze. Se si parte dal fatto che vi è elasticità nella trama del presente e che la relazione che lo lega al passato e al futuro non è né fatalistica né predeterminata, non si incorrerà nel rischio di confondere storia e immaginazione. Proprio perché la trama del presente è compresa nella sua porosità. Così come l’iniziativa storica ha bisogno dell’immaginazione per dare un senso alle lacune del passato, la science-fiction ricorre ai possibili per pensare il futuro. «Entrambe cercano di comprendere il presente»[8], scrivono Naomi Oreskes e Erik Conway, avvicinando, senza confonderle, science-fiction e ricerca storica. Niente impedisce infatti a un poeta, scrive Aristotele nel libro IX della Poetica, di trattare un fatto realmente accaduto, poiché egli potrà concepirlo a partire dalla base verosimile del suo accadimento, vale a dire dalla sua possibilità di realizzazione, invece che, in primo luogo, come fatto realizzatosi puntualmente[9]. Oreskes e Conway «poetano» sullo scenario della Terra dopo lo scioglimento della calotta glaciale, a partire dai dati del nostro presente, pensato come il passato di un futuro. Emerge una relazione tra passato, presente e futuro tale da rendere ragione del Grande Crollo[10] sociale, economico, politico e demografico della civiltà occidentale. Ci sono, dunque, dei motivi della riproduzione continua del presente di cui siamo testimoni…

… Eppure, la strategia del testo è di mostrare che non siamo prigionieri di questo presente. Benché centrato sulla catastrofe di una civiltà, il saggio tenta un uso politico della catastrofe, e non dunque teologico e salvifico. Si tratta, allora, non tanto di trattare un fatto come se non fosse davvero accaduto, come Aristotele indica ai poeti, ma piuttosto di concepire un fatto realmente accaduto tale che avrebbe potuto non prodursi. Osservata dal futuro con sguardo etnografico, l’inerzia del presente rivela più facilmente le sue leggi, ma anche la sua elasticità.

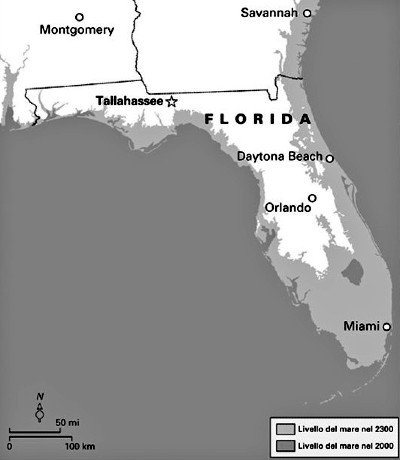

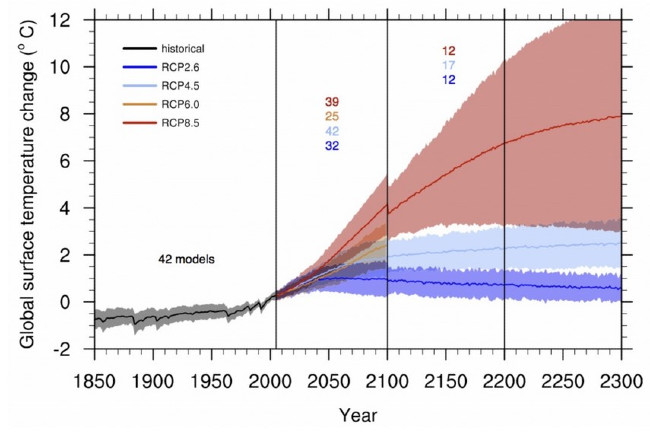

Oreskes e Conway, dati scientifici e storici alla mano, vestono i panni di uno storico cinese che si interroga sui fatti che hanno portato al collasso, nel 2093, della società occidentale, nonostante le «solide informazioni» sul cambiamento climatico e la «piena consapevolezza» su ciò cui si andava incontro[11]. Perché non si fece nulla? Per elaborare una risposta, lo storico individua le ideologie di cui era ormai vittima quella società. In primo luogo, il «fondamentalismo del mercato», un dogma quasi religioso che si credeva la sola ideologia possibile. Col suo apparato di sacramenti quali «capitalismo», «neoliberalismo», «mano invisibile», impedì che venissero prese misure contro la frenesia delle energie fossili. La scelta della Cina come società che sopravvive al crollo va compresa come critica al veto capitalista dell’intervento dello Stato. Non è però la soluzione statale-autoritaria alla crisi climatica che qui ci interessa difendere, quanto la pertinenza di una critica all’ideologia di mercato, a fronte delle contraddizioni che genera: se non verranno prese misure contro lo sconvolgimento climatico, è chiaro che l’avvento di un potere centrale apparirà sempre più realistico.

Ma questo orizzonte autoritario appartiene soltanto al futuro? Non è quello che suggerisce il testo, che sottolinea la messa tra parentesi, ai giorni nostri, dei processi democratici e lo strapotere, a partire dal XIX secolo, delle lobby industriali. Laddove la crisi climatica avrebbe potuto invertire questa tendenza, l’ideologia neoliberale ha invece operato per concentrare il potere nelle mani di pochi. Per farlo con tutti i crismi, ha negato con passione lo sconvolgimento degli equilibri della Terra.

Per questa ragione, lo storico individua un periodo della Penombra (1988-2093). Un periodo di tenebre ha avvolto quella società che ha prodotto la Rivoluzione scientifica e che ha finito per rendere la scienza impotente. La civiltà occidentale ha inizio, per lo storico, nel 1540, l’anno in cui circolano i primi scritti argomentati sull’eliocentrismo. Ma attenzione, siamo nel XVI secolo, che è per diversi storici, filosofi e geografi il secolo che dà origine alla società capitalista e che comincia a credere nella divisione, ontologicamente falsa, tra Natura e Società. Il progetto filosofico-scientifico della modernità e l’ideologia capitalista si ritrovano così riuniti a processo nel tribunale di Osiride del futuro. La colpa della scienza? Aver peccato di «positivismo». Considerato nella sua storia lunga da Bacone a Comte, fino ai giorni nostri, il problema del positivismo starebbe nella fede accordata alle sole conoscenze strettamente osservabili e nell’idea che esperienza e sperimentazione, grazie a un sapere affidabile sul mondo fisico, avrebbero dato potere a chi le praticava.

In che modo, allora, il positivismo aveva inibito lo stesso sapere scientifico e l’azione politica? In primo luogo, l’approccio riduzionista e ultra-specialistico che aveva finito per adottare il sapere scientifico lo aveva confinato nel proprio campo di competenza, mentre vi era urgenza di una scienza del sistema terrestre nel suo insieme. Sulla stessa linea, viene imputata la tendenza a dare credito solo ai fenomeni verificabili in un intervallo di confidenza del tutto inadeguato per i fenomeni osservati. La scienza stessa sembra prigioniera del presentismo, poiché non si rivela in grado di pensare la contingenza, il caso, in maniera rigorosa. Agli occhi dello storico cinese – ma anche della scienza dei giorni nostri – questo modo di comprendere un fatto scientifico non può che apparire «arcaico», poiché incapace di avere presa sui molteplici effetti del cambiamento climatico e sulle cosiddette esternalità negative dell’industrializzazione. Nello sforzo «quasi puerile»[12] degli scienziati di mostrare a loro stessi e al mondo l’assoluta rigorosità delle loro ricerche avrà forse una parte la pressione che il neoliberalismo esercita sull’accademia?

Viene, però, portato alla luce l’occultamento del sapere sul cambiamento climatico da parte del complesso capitalo-fossile. Il quale agisce sia negandolo deliberatamente, sia giocando a favore dello status quo la presunta incertezza dei dati scientifici, e ancora finanziando istituti di ricerca per la produzione di un contro-sapere che non minaccia lo sviluppo economico (che era già l’oggetto di Mercanti di dubbi, firmato dagli stessi autori[13]). Vengono dunque riportati gli attacchi frontali alle scoperte scientifiche, come nel caso del sequestro delle note degli specialisti che avevano studiato i danni causati dalla marea nera del 2011 fuoriuscita dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP[14].

Emerge, inoltre, la mancata interazione tra scienza e società nell’incapacità, da parte degli scienziati, di dire che il cambiamento climatico è causato, in primo luogo, da un certo modello sociale, da persone, non dunque da gas a effetto serra isolati dal resto. Come se mostrare il legame tra scienza e società non avrebbe contribuito a fare lumi sulla faccenda. L’estremo rigore rivendicato dagli scienziati e la mancata adozione di un registro emozionale adatto all’urgenza del presente, lungi dal produrre un sapere neutro, positivo, hanno favorito, non può che concludere lo storico, il diniego e la squalifica di quel sapere, che pure esisteva, sullo sconvolgimento climatico.

Noi potremmo concludere che Oreskes e Conway e più recenti science-fiction storiche ci aiutano a mettere in prospettiva il presente e, forse, a pensarlo più radicalmente[15]. Invece che aspettare un futuro in cui la crisi è governata sovranamente da uno stato autoritario, si può articolare una risposta dal basso, territoriale. Allo stesso tempo, se il sapere scientifico è sistematicamente squalificato dalle pressioni lobbystiche, perché allora non battersi per una riappropriazione della scienza da parte della società civile, di modo che essa non rimanga appannaggio di una classe di esperti che, come mostra la stessa analisi, non è stata in grado di cambiare le cose? Posto che un sapere non situato, semplicemente non esiste. Nemmeno su Marte: lo avreste mai detto?

[1] C. Baudelaire, Spleen LXXVIII, in I fiori del male, Venezia, Marsilio, 2008, p. 211.

[2] Q. Deluermoz, P. Singaravélou, Pour une histoire des possibles: analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Éditions du Seuil, 2016.

[3] F. Hartog, Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del tempo, Palermo, Sellerio Editore, 2007.

[4] L. Pellizzoni, L’Antropocene come dispositivo governamentale, in «Politica & Società», 3/2021, pp. 495-505.

[5] M. Weber, Il metodo delle scienze storico sociali, Torino, Einaudi, 2003.

[6] A. Malm, The Origins of Fossil Capital: From Water to Steam in the British Cotton Industry, in «Historical Materialism», 21/1, 2013, pp. 15-68.

[7] M. Merleau-Ponty, Linguaggio, Storia, Natura. Corsi al Collège de France, 1952-1961, Milano, Bompiani, 1995, pp. 45-51.

[8] E. Conway, N. Oreskes, Il crollo della civiltà occidentale, Bologna, Piano B, 2015, p. 29.

[9] Aristotele, Poetica, Bari, Laterza, 1966, IX, 1451 b.

[10] E. Conway, N. Oreskes, Il crollo della civiltà occidentale, cit., p. 30.

[11] Ivi, p. 29.

[12] Ivi, p. 52.

[13] E. Conway, N. Oreskes, Mercanti di dubbi. Come un manipolo di scienziati ha nascosto la verità, dal fumo al riscaldamento globale, Edizioni Ambiente, Milano 2019.

[14] https://www.theguardian.com/environment/2011/apr/15/bp-control-science-gulf-oil-spill

[15] K. Stanley Robinson, Il ministero per il Futuro, Roma, Fanucci, 2022.

© Riproduzione riservata