Ho riletto con attenzione i nuovi dati diffusi dall’ISTAT sulle prospettive demografiche e del lavoro al 2050. Entro quell’anno, l’età di pensionamento di vecchiaia salirà a quasi 69 anni — precisamente 68 anni e 11 mesi, contro i 67 di oggi.

Nel frattempo, la quota di popolazione con 65 anni e più passerà dal 24,3% nel 2024 al 34,6% nel 2050 (fonte: ISTAT, Previsioni demografiche nazionali 2024–2050), mentre la fascia 15–64 anni, cioè la popolazione in età lavorativa, scenderà dal 63,5% al 54,3%.

A fronte di questo progressivo restringimento della forza lavoro potenziale, le proiezioni mostrano al contempo un aumento della partecipazione al lavoro delle fasce più mature. Secondo Eurostat e ISTAT (Indicatori di partecipazione al lavoro 2023), la quota di occupati tra i 55 e i 64 anni passerà dall’attuale 61% circa a quasi 70% entro il 2050.

In altre parole, il rallentamento del ricambio generazionale sarà in parte compensato da una permanenza più lunga nel mercato del lavoro.

Numeri chiari, ufficiali, che descrivono un Paese più longevo, più anziano e più esposto nel tempo.

Ma quando li guardo con gli occhi di chi studia la durata, non mi chiedo soltanto a che età andremo in pensione. Mi chiedo per quanto tempo ci resteremo.

Perché dietro queste cifre si nasconde un racconto del tempo economico, sociale e umano che riguarda tutti noi.

E non è più sufficiente osservare la soglia anagrafica: occorre guardare alla forma complessiva del tempo, a come si allunga, si svuota o si ricompone dentro la vita lavorativa e dopo di essa.

Ho provato allora a leggere quei numeri in un altro modo: non come curve demografiche, ma come tempo vissuto.

Cosa accade se proviamo a misurare non quando si esce dal lavoro, ma quanto dura la vita che segue?

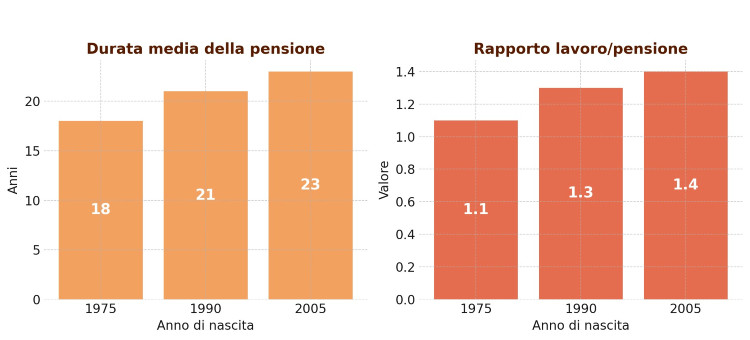

Considerando tre generazioni di riferimento — 1975, 1990 e 2005 — e partendo dalle proiezioni ufficiali, ho stimato per ciascuna l’età di uscita, gli anni di lavoro totali e gli anni di vita pensionata.

Tre generazioni a confronto

- Chi è nato nel 1975 andrà in pensione intorno ai 67 anni, con circa 18 anni di pensione.

- Chi è nato nel 1990 uscirà poco sotto i 69 anni, ma vivrà in media oltre 21 anni da pensionato.

- Chi è nato nel 2005 lascerà il lavoro verso i 70 anni, con circa 23 anni di vita residua.

L’età di pensionamento cresce, ma la durata della pensione cresce ancora di più: il tempo “fuori dal lavoro” si espande più rapidamente del tempo “dentro il lavoro”.

È come se la vita avesse spostato un po’ più in là il proprio orizzonte, senza che l’economia avesse ancora imparato a seguirla.

Dietro questi numeri non c’è solo un cambio di fase, ma un cambio di ritmo.

La parte “attiva” della vita non basta più a contenere tutto ciò che viene dopo: cresce uno spazio nuovo, sospeso tra libertà e incertezza, che non abbiamo ancora compreso del tutto, nella portata e negli effetti.

Le generazioni più giovani non avranno solo una pensione più lunga: avranno più tempo da gestire, più scelte da fare, più anni da sostenere, economicamente e mentalmente.

La pensione non è più il congedo dal lavoro, ma una nuova stagione della vita, spesso lunga quanto la precedente, eppure continuiamo a pensarla con le categorie di un’epoca in cui durava dieci o quindici anni.

È lì che nasce la vera frattura: tra il tempo che viviamo e il modo in cui continuiamo a immaginarlo.

La proporzione che cambia

Allora per comprendere davvero come la longevità stia ridisegnando il tempo della vita, non basta guardare l’età in cui si esce dal lavoro. Bisogna chiedersi quanto dura la vita che viene dopo, e quale equilibrio lega la parte produttiva a quella di fruizione.

In altre parole, non è più il “quando” a contare, ma il “per quanto”.

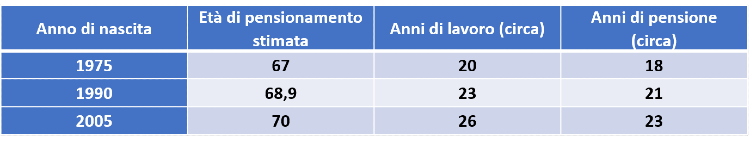

A questo punto ho provato ad andare oltre: ho voluto calcolare un nuovo indicatore, il rapporto tra anni di lavoro effettivi e anni di pensione attesi, per capire cosa accade davvero al tempo quando lo si misura invece di darlo per scontato.

Per la generazione del 1975 questo rapporto vale circa 1,1, per quella del 1990 1,3, e per chi è nato nel 2005 arriva a 1,4.

In termini semplici, significa che per le generazioni più giovani ogni anno di vita attiva dovrà sostenere quasi un anno trascorso fuori dal lavoro, non perché si lavori di più, ma perché si vive di più. È una misura del nuovo equilibrio del tempo economico: quanto tempo produttivo serve a garantire il tempo della libertà.

Non è solo un confronto numerico, ma un modo diverso di leggere la durata, come proporzione tra ciò che genera reddito e ciò che ne consuma il valore nel lungo periodo.

In altre parole, i valori del rapporto non indicano che si lavora di più, ma che il lavoro e la pensione crescono insieme dentro una vita complessivamente più lunga. Il tempo economico si riequilibra, non si estende

Durata media della pensione e rapporto lavoro/pensione per tre generazioni

Questi numeri non descrivono solo un cambio di fase, ma un cambio di struttura.

La parte “attiva” della vita si allunga, ma la fase “post-lavorativa” cresce ancora di più, fino quasi a eguagliarla.

È la prova che il tempo economico non è più simmetrico: la vita continua ad ampliarsi, ma la sua parte produttiva non cresce allo stesso ritmo.

Ne nasce un equilibrio nuovo, che non riguarda soltanto la contabilità previdenziale, ma l’intera architettura economica del tempo. Ogni anno di lavoro non rappresenta più soltanto reddito, ma diventa tempo generativo, capace di finanziare e dare senso alla parte di vita che segue.

In questa prospettiva, la pensione non è più una fine, ma una forma di continuità: l’esito di un tempo che si prolunga, si trasforma e deve essere ripensato come risorsa, non come costo. Questa nuova proporzione tra vita lavorativa e vita post-lavorativa non è soltanto un esercizio teorico: la realtà la sta già anticipando.

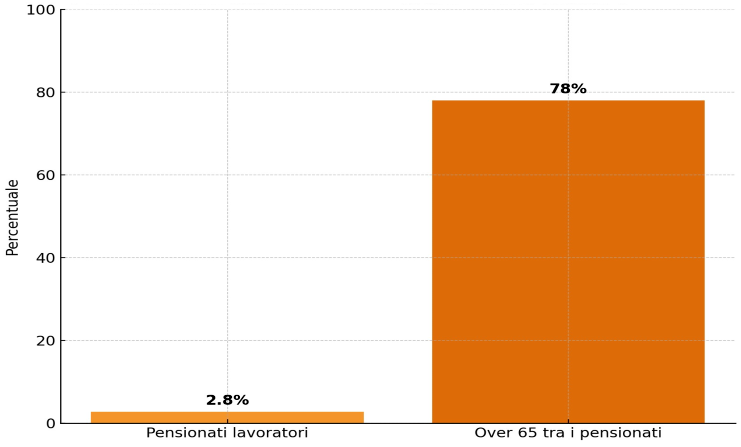

Sempre più persone, infatti, prolungano il proprio tempo “attivo” anche oltre la soglia formale del pensionamento, in una sorta di continuità economica e identitaria che modifica la stessa idea di età del lavoro.

Secondo le più recenti rilevazioni dell’INPS (Osservatorio 2023), i pensionati che continuano a lavorare sono circa 737 mila, pari al 2,8% del totale dei lavoratori. Tra questi, oltre 575 mila hanno più di 65 anni: una quota che conferma una tendenza strutturale.

Sempre più persone restano attive anche dopo il pensionamento, in forme autonome, flessibili o occasionali.

Pensionati che continuano a lavorare

L’ISTAT, nel focus Invecchiamo bene? (2023), segnala che la partecipazione al lavoro degli over 65 è in crescita costante, soprattutto tra autonomi e laureati, e che si amplia la fascia di chi svolge attività saltuarie o non regolari.

E’ evidente che tutto questo non è solo una risposta economica, ma un adattamento culturale del tempo.

Per molti, continuare a lavorare oltre l’età pensionabile rappresenta una forma di continuità, di appartenenza, di equilibrio personale. Come rileva anche il rapporto Anziani nelle città metropolitane (ISTAT, 2023), gli over 65 contribuiscono in misura crescente alla vita economica e sociale: tra volontariato, supporto familiare e micro-attività.

È un tempo “di mezzo”, sospeso tra lavoro e pensione, che sfugge alla distinzione tradizionale tra “attivo” e “ritirato”, ma che costituisce ormai una componente stabile del nuovo ciclo di vita.

Non è solo una formula attuariale: è un modo diverso di leggere la vita economica.

Capire quanto tempo “attivo” serve per sostenere il tempo “passivo” significa imparare a misurare la vita in modo nuovo come equilibrio tra reddito, attività e libertà.

È la misura di quanto “tempo economico” ciascuno di noi è chiamato a generare per sostenere non solo il proprio futuro, ma anche quello collettivo.

L’economia del tempo si è allungata, ma non si è adattata

Questo esercizio nasce da una curiosità semplice ma decisiva: vedere cosa succede al tempo quando lo si traduce in durata, non in età. Ed è qui che emerge la contraddizione più profonda del nostro sistema: il tempo “attivo” e quello “passivo” non si bilanciano più, si dilatano in direzioni diverse. È come se la società avesse allungato il proprio orizzonte di vita senza riscrivere la struttura che lo sostiene.

Oggi una donna di 40 anni può realisticamente aspettarsi di vivere oltre gli 87 anni, ma difficilmente avrà una carriera contributiva continua di 40 anni: periodi di part-time, interruzioni di cura, lavori discontinui riducono il tempo “produttivo” rispetto al tempo “vissuto”.

Così, mentre la biologia si espande, l’economia del tempo resta compressa.

Un sistema costruito per una vita media di 75 anni oggi ne deve sostenere una di 90, con le stesse regole e le stesse basi contributive. È come se avessimo aggiunto un capitolo alla vita, ma non avessimo ancora deciso chi lo scriverà: lo Stato, il mercato o ciascuno di noi.

Altri Paesi hanno iniziato a misurare questa sproporzione. In Giappone, ad esempio, si parla ormai di “longevity economy”, un’economia che riconosce la durata come fattore produttivo, non solo come costo sociale.

In Germania, i sistemi di risparmio previdenziale vengono ripensati in funzione del tempo medio di pensionamento, non dell’età legale.

In Italia, invece, il dibattito resta inchiodato al “quando”, mentre il “per quanto” continua a sfuggirci.

Ma la sfida non è solo contabile, è soprattutto culturale. Riguarda la percezione del tempo stesso, la capacità di considerarlo una variabile economica, da investire e non solo da consumare.

Una società che vive più a lungo ma pensa ancora a breve rischia di produrre una nuova forma di fragilità: l’analfabetismo della durata.

Una nuova geografia della durata

Ecco perché parlo di una nuova geografia del tempo. Non è un’immagine, ma una necessità concreta: capire come redistribuire le età della vita in un contesto che vive più a lungo ma non è ancora pensato per durare.

In questa geografia, la sostenibilità da semplice bilancio finanziario diventa un equilibrio tra tempi diversi: quello del lavoro, quello della cura, quello del riposo.

La durata della vita non è più una variabile esterna: è ormai una parte strutturale dell’economia.

Immaginare una società longeva significa allora riprogettare il rapporto tra tempo, reddito e significato, trovando strumenti che trasformino la longevità in risorsa, non in peso.

Serve una politica del tempo non solo del denaro e una finanza capace di ragionare in anni, non soltanto in tassi, perché il tempo non è solo ciò che si spende o si risparmia, ma ciò che dà forma alla qualità della vita collettiva.

E allora, tornando al titolo del nostro articolo, in un Paese che vive sempre più a lungo, la vera sfida non sarà più decidere quando andare in pensione, ma per quanto tempo ci resteremo, e con quali condizioni di equilibrio tra attività e libertà.

E forse, in questa nuova mappa della vita, l’equilibrio tra tempo e valore diventerà la misura più autentica di una civiltà capace di durare.

© Riproduzione riservata