Nel giro di poche settimane dell’autunno 2025, l’Europa ha assistito a un fenomeno senza precedenti nel mondo della finanza digitale. Tre grandi iniziative bancarie hanno annunciato il lancio di stablecoin ancorate all’euro, coinvolgendo complessivamente più di quindici istituti di credito tra i più importanti del continente e del G7.

A settembre, nove banche europee tra cui UniCredit, ING, Banca Sella, KBC e Danske Bank hanno formato un consorzio nei Paesi Bassi per emettere una stablecoin conforme al regolamento europeo MiCAR, con lancio previsto per la seconda metà del 2026. Poche settimane dopo, un secondo consorzio guidato da BNP Paribas e composto da colossi come Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, Citi e UBS ha annunciato l’esplorazione di stablecoin ancorate alle valute del G7. A completare il quadro, in Italia è stata presentata al Salone dei Pagamenti 2025 la stablecoin Eur-Bank, promossa da Bancomat insieme a Intesa Sanpaolo e Banco BPM.

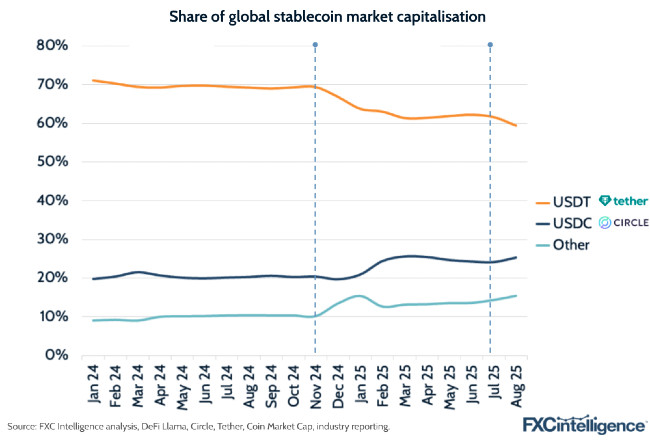

Questa improvvisa proliferazione non è casuale. Da un lato, il regolamento MiCAR, entrato pienamente in vigore a fine 2024, ha finalmente fornito quel quadro normativo che le banche attendevano, limitando l’emissione di stablecoin agli istituti vigilati e vietando, tra l’altro, il pagamento di interessi sulle giacenze per evitare la disintermediazione bancaria. Dall’altro, la dominanza schiacciante del dollaro nelle criptovalute stabili rappresenta un’anomalia che l’Europa non può più ignorare. Secondo le stime più recenti, circa il 98% delle stablecoin globali è denominato in dollari, con un mercato complessivo che ha raggiunto i 304 miliardi di dollari, dominato quasi interamente da due emittenti privati non europei, Tether e Circle, che detengono insieme circa il 90% della capitalizzazione. In confronto, le stablecoin in euro rappresentano appena 500 milioni di euro, meno dell’uno per cento del totale globale.

L’obiettivo dichiarato di queste nuove piattaforme è chiaro e condivisibile. Le piccole e medie imprese europee, spina dorsale dell’economia continentale, soffrono di sistemi di pagamento transfrontalieri lenti e costosi. I tempi medi di attesa per i pagamenti internazionali variano tra i dieci e i trenta giorni, mentre i costi possono raggiungere percentuali significative dell’importo trasferito. Le stablecoin promettono transazioni quasi istantanee, disponibili ventiquattro ore su ventiquattro, con costi ridotti del 50-90% rispetto ai bonifici tradizionali. Si parla di pagamenti programmabili che potrebbero rivoluzionare la gestione della supply chain e dei regolamenti automatici. L’analista di Wirex ha previsto che il mercato europeo delle stablecoin potrebbe raggiungere i mille miliardi di euro entro la fine del decennio, mentre proiezioni di Citi indicano che l’emissione globale potrebbe toccare i 1.900 miliardi di dollari entro il 2030.

Eppure, dietro l’entusiasmo degli annunci si cela una questione economica fondamentale che l’industria bancaria europea sembra sottovalutare. I mercati delle stablecoin, come tutti i sistemi di pagamento digitale, sono caratterizzati da forti effetti di rete, dove il valore di una piattaforma aumenta con il numero degli utenti che la adottano. Più commercianti accettano una determinata stablecoin, più questa diventa utile per i pagatori, e viceversa. Questo meccanismo tende a favorire naturalmente la concentrazione del mercato attorno a uno o due operatori dominanti, come dimostra l’esperienza globale con Tether e Circle. La struttura dei costi amplifica questa dinamica. L’emissione di stablecoin comporta costi fissi elevati, legati all’integrazione delle infrastrutture blockchain, alla conformità normativa (che in Europa può arrivare a cinque milioni di euro per emittente), alla gestione delle riserve e agli audit periodici. Al contrario, i costi variabili per singola transazione sono praticamente nulli, limitandosi alle spese energetiche della blockchain, nell’ordine di pochi centesimi di euro.

Questa combinazione di costi fissi elevati e costi marginali quasi nulli crea una pressione competitiva potenzialmente distruttiva. In un mercato con prodotti indifferenziabili, tutte le stablecoin in euro sono ancorate una a una alla valuta europea e garantite da riserve liquide, la competizione tende a spingere i prezzi verso il costo marginale, cioè verso zero. Le banche potrebbero essere tentate di offrire transazioni gratuite o quasi gratuite per conquistare quote di mercato, sussidiando il servizio attraverso i rendimenti sulle riserve depositate in titoli di Stato o presso la Banca Centrale Europea. Ma con tassi di interesse che attualmente si aggirano tra il quattro e il cinque per cento, e con la prospettiva di ulteriori riduzioni nei prossimi anni, questo modello economico rischia di rivelarsi insostenibile, soprattutto in presenza di troppi emittenti che si contendono lo stesso mercato.

La Banca Centrale Europea ha recentemente avvertito che una crescita significativa delle stablecoin potrebbe causare deflussi di depositi al dettaglio, riducendo una fonte importante di finanziamento per le banche tradizionali e lasciandole con una base di raccolta più volatile. Nel breve termine, il mercato europeo potrebbe sostenere tre o forse cinque piattaforme diverse, sfruttando la frammentazione bancaria del continente, dove operano più di quattromila istituzioni, e la possibilità di dominare mercati regionali o nazionali. Il consorzio pan-europeo potrebbe servire le operazioni transfrontaliere, mentre Eur-Bank potrebbe concentrarsi sul mercato italiano, e altri emittenti potrebbero ritagliarsi nicchie specifiche. Nel lungo periodo, tuttavia, la logica economica degli effetti di rete e delle economie di scala suggerisce una consolidazione inevitabile attorno a una o due piattaforme dominanti.

I rischi di questa proliferazione incontrollata sono molteplici. Una frammentazione eccessiva della liquidità in stablecoin separate crea inefficienze, con costi di conversione e di bridging tra diverse piattaforme che possono arrivare allo 0,5-2% per operazione, vanificando parte dei vantaggi promessi. La mancanza di interoperabilità tra le varie iniziative potrebbe portare alla creazione di giardini recintati digitali, dove ciascuna banca o consorzio costruisce il proprio ecosistema chiuso, impedendo quella fluidità dei pagamenti che dovrebbe essere l’obiettivo principale. Inoltre, se la competizione spinge davvero i prezzi verso lo zero senza che gli emittenti riescano a recuperare i costi fissi, alcuni operatori potrebbero trovarsi costretti a uscire dal mercato, con potenziali rischi per i detentori di token e per la stabilità del sistema. La Banca Centrale Europea ha anche evidenziato come un’eccessiva concentrazione del mercato in pochi emittenti possa amplificare i rischi sistemici, con deflussi improvvisi capaci di influenzare significativamente i mercati dei titoli di Stato.

La questione non è se l’Europa debba dotarsi di stablecoin regolamentate in euro. La risposta è chiaramente affermativa, sia per ragioni di sovranità monetaria che per offrire alle imprese strumenti di pagamento più efficienti. Il problema è come farlo in modo sostenibile ed efficiente. L’esperienza di altri settori caratterizzati da effetti di rete, dalle telecomunicazioni alle carte di pagamento, suggerisce che dopo una fase iniziale di proliferazione competitiva, il mercato tende naturalmente a consolidarsi. Nel caso delle stablecoin, questo processo potrebbe essere particolarmente rapido dato che il prodotto è per sua natura altamente standardizzato e difficilmente differenziabile.

Le autorità europee e le banche stesse dovrebbero trarre insegnamento dalla teoria dell’organizzazione industriale e agire di conseguenza. Primo, promuovere sin dall’inizio standard di interoperabilità obbligatori tra le diverse piattaforme, sul modello di quanto fatto con successo per SEPA nei pagamenti tradizionali. Questo consentirebbe ai benefici degli effetti di rete di diffondersi su tutto il sistema invece di restare confinati in silos separati, e ridurrebbe il rischio di inefficienze da frammentazione. Secondo, incoraggiare forme di differenziazione reale tra le diverse offerte, non solo nel branding ma nei servizi effettivamente forniti, come strumenti specifici per le piccole e medie imprese, funzionalità di pagamento programmabile o meccanismi di condivisione dei rendimenti con gli utenti, nel rispetto delle normative che vietano il pagamento diretto di interessi. Terzo, monitorare attentamente il livello di concentrazione del mercato attraverso indici come l’Herfindahl-Hirschman, che segnala potenziali rischi monopolistici quando supera i 2.500 punti, per intervenire tempestivamente sia in caso di eccessiva concentrazione che di frammentazione insostenibile.

Per le banche, la lezione è altrettanto chiara. Invece di moltiplicare iniziative solitarie destinate probabilmente a fallire o a essere riassorbite, meglio puntare da subito su consorzi solidi e ben capitalizzati, capaci di raggiungere rapidamente la massa critica necessaria. L’integrazione con l’ecosistema della finanza decentralizzata e con altre blockchain potrebbe inoltre accelerare la crescita degli effetti di rete, rendendo le piattaforme più attrattive per una gamma più ampia di utenti.

L’Europa si trova di fronte a un bivio. La regolamentazione MiCAR ha creato l’opportunità di costruire un’infrastruttura di pagamenti digitali sicura, efficiente e rispettosa della sovranità monetaria europea. Ma questa opportunità potrebbe essere sprecata se la proliferazione incontrollata di emittenti porta a una frammentazione del mercato, a una guerra dei prezzi insostenibile e, infine, a un consolidamento doloroso con uscite traumatiche di operatori e potenziali perdite per gli utenti.

La teoria economica e l’evidenza empirica indicano chiaramente che i mercati con forti effetti di rete tendono alla concentrazione. Meglio gestire questo processo in modo ordinato e collaborativo sin dall’inizio, piuttosto che lasciare che si svolga in modo caotico e potenzialmente dannoso. Le quindici banche che hanno lanciato le loro iniziative nelle ultime settimane farebbero bene a considerare se non sia più saggio unire le forze piuttosto che competere in un mercato che, per sua natura economica intrinseca, può sostenere solo pochi vincitori.

© Riproduzione riservata