L’immagine dei 33 leader delle Big Tech americane – le grandi multinazionali della tecnologia – a cena nella State Dining Room, la sala più solenne della Casa Bianca, è ancora davanti ai nostri occhi: tra questi Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Meta-Facebook), Sundar Pichai (Google), Sam Altman (Open AI).

L’evento, svoltosi a inizio settembre, seguiva peraltro la loro massiccia presenza alla cerimonia di insediamento di Trump del gennaio scorso e conferma il rapporto privilegiato che essi hanno con la presidenza americana dopo il cambiamento di colore alla Casa Bianca ed in contrasto con il tentativo posto in atto precedentemente da Biden di porre freno al complesso tecno-industriale del suo Paese che, parole sue, “rischia di minacciare lo stesso tessuto della democrazia americana”.

Un incontro che, per capitalizzazione complessiva, rappresentava da solo oltre la metà dell’intera Silicon Valley: un club da migliaia di miliardi di dollari di capitalizzazione, e una cena che più che un vertice sembrava un consiglio di amministrazione allargato con un unico tema sul tavolo: l’intelligenza artificiale.

Trump voleva capire dove sta andando il business del secolo e, soprattutto, come riportarne il cuore negli Stati Uniti.

Tutti hanno profuso lodi sperticate. Tutti hanno ringraziato per il contesto oggi favorevole agli investimenti. Tutti hanno promesso piani di investimento negli Stati Uniti da decine o centinaia di miliardi di dollari e hanno definito l’approccio di Trump “una svolta pro-innovazione”.

Potremmo dire che lealtà e silenzio sono diventati la nuova norma negli USA e questo per almeno tre motivi.

Il primo è l’insieme di paura e avidità: i manager hanno il terrore di incorrere nelle ire di Trump se dovessero andargli contro e la maggior parte è convinta di poter sfruttare a proprio vantaggio le tendenze politiche in atto grazie ai legami con la Casa Bianca.

Il secondo è che le politiche “scioccanti” di Trump cominciano a non scioccare più i vertici aziendali come facevano prima, e ormai la tesi Taco (Trump always chickens out, Trump fa sempre marcia indietro), per cui il presidente statunitense finisce sempre per ritirare le sue minacce più temerarie, la considerano un dato di fatto, alimentando la loro indifferenza.

Il terzo è proprio l’intelligenza artificiale: un gran numero di dirigenti d’azienda e investitori, infatti, approva le politiche di Trump sull’IA, soprattutto perché le sta deregolamentando seguendo il mantra dello stimolo alla crescita e contrapponendosi al modello europeo, segnato da una crescita bassa e sempre più appesantito dalle normative.

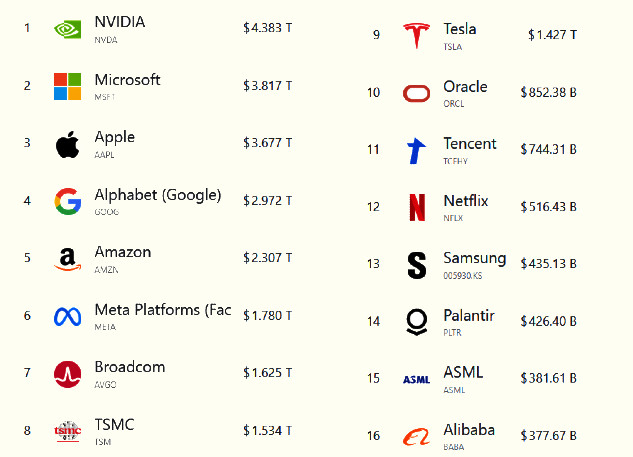

Le più grandi tech companies per capitalizzazione di mercato

L’obiettivo che ha trovato tutti d’accordo è il proteggere la leadership tecnologica americana nel settore. La priorità, per tutti, è garantire che l’ecosistema dell’IA continui a svilupparsi negli Stati Uniti e che i capitali restino sotto il controllo americano. L’unità mostrata, però, in realtà è più formale che sostanziale. Le rivalità tra i colossi restano enormi ed essi si combattono soprattutto sulla corsa ai chip, sullo sviluppo dei modelli, sul controllo dei dati. Tutti si dimostrano collaborativi ma in realtà, al di là della facciata – peraltro comprensibile dato l’attuale clima statunitense – ognuno di loro vuole conquistare una leadership assoluta nel mercato.

In ogni caso Trump ha utilizzato la serata per ribadire che utilizzerà la leva politica per rafforzare la competitività delle aziende statunitensi, evitando che Cina ed Europa definiscano gli standard globali.

Ha fatto chiaramente capire che per lui l’intelligenza artificiale non è solo una questione tecnologica, ma un terreno di competizione geopolitica nel quale gli Stati Uniti vogliono consolidare la loro posizione contro Europa e – soprattutto – Cina: la Casa Bianca, per questo, si pone come catalizzatore di interessi comuni.

L’unica posizione che si è posta con il suo intervento su un piano “diverso”, denso anche di implicazioni etiche e morali, è stata quella di Bill Gates – seduto a sinistra di Melania Trump –, che ormai nella sua seconda vita è più un filantropo ed un filosofo che “soltanto” un imprenditore. Ha parlato di IA responsabile e sviluppo etico e di come la sfida sull’intelligenza artificiale deciderà la posizione degli Stati Uniti nel mondo per i prossimi trent’anni. Ma anche lui – comprensibilmente – ha volutamente evitato di parlare “troppo” dell’impatto ambientale dei data center, delle implicazioni etiche dei modelli generativi, dei rischi occupazionali legati all’automazione.

Tutto questo conferma che il forte e continuamente crescente potere economico e politico che le Big Tech esercitano nel mondo moderno non solo è un elemento straordinariamente attuale ma diventerà sempre più un elemento caratterizzante di questo secolo. La giustizia americana, negli ultimi decenni, ha messo in campo azioni di portata limitata in riferimento alle pratiche monopolistiche delle Big Tech evitando di agire con misure per cambiare la struttura societaria delle imprese coinvolte. La Commissione Europea invece, almeno in passato, ha mostrato più di una volta una volontà di intervento attraverso multe ben più consistenti di quelle comminate negli Stati Uniti.

Lo abbiamo definito un “elemento caratterizzante di questo secolo” perché viviamo in un’epoca in cui poche imprese tecnologiche hanno raggiunto un potere che nel secolo scorso avremmo attribuito non a delle aziende, ma a degli Stati. Hanno in mano le infrastrutture digitali, l’intelligenza artificiale, i flussi di comunicazione, persino il modo in cui produciamo e distribuiamo conoscenza. L’interrogativo che spesso viene posto in merito oggi è quanto mai attuale e pretende una risposta: o le smantelliamo, smembrandole e spezzettandole in modo traumatico per ridurne il potere indebolendo però così innovazione e competitività, o le lasciamo intatte come giganti incontrollati a crescere senza limiti, rischiando di rafforzare la percezione di un potere globale incontestabile ed alimentando quel sentimento diffuso di diffidenza e di impotenza che porta ancora una volta alla sfiducia verso la globalizzazione.

Smantellare le Big Tech oggi non significherebbe tornare ad un mercato libero e competitivo. Significherebbe solo generare instabilità e, probabilmente, creare nuovi colossi nel giro di pochi anni. È già accaduto – IBM, Microsoft, Google etc. –: ogni volta che un gigante è stato limitato, un altro è nato, ancora più potente.

Lasciarle intatte, d’altra parte, significherebbe accettare che la logica della rete sia governata da logiche private, che nessuno ha mai eletto, e che portano inevitabilmente a concentrazione di potere e disuguaglianza.

Ma c’è una terza via, che dobbiamo avere il coraggio di esplorare, caratterizzata da una combinazione di governance, redistribuzione, innovazione.

Una terza via potrebbe essere caratterizzata innanzitutto da una regolazione intelligente e da una pluralità di ecosistemi considerando le Big Tech ormai non più come imprese qualsiasi, ma come infrastrutture critiche globali, da trattare con la stessa serietà con cui trattiamo l’acqua, l’energia, le autostrade etc.

Ciò non significa imporre divieti, ma avere regole chiare e universali ovvero pretendere interoperabilità e portabilità dei dati: che i sistemi parlino tra loro e che l’utente non sia prigioniero di una piattaforma. Non distruggere i grandi operatori ma favorire una rete policentrica costringendoli ad aprire le reti a nuovi attori. Favorire la decentralizzazione e la nascita di una pluralità di ecosistemi mediante lo sviluppo di alternative locali e globali, non come nemici, ma come complementi: l’open source, i sistemi federati, le blockchain non sono il contrario delle Big Tech, ma strumenti che permettono di riequilibrare il potere e dare scelta.

Una terza via, inoltre, dovrebbe prevedere un’altra dimensione cruciale: quella della redistribuzione del valore creato.

Le Big Tech oggi accumulano profitti miliardari grazie – anche giustamente – a risorse che non hanno creato da sole: i dati degli utenti, la ricerca pubblica che ne ha gettato le basi, le infrastrutture fisiche e sociali costruite da intere società.

Come per altri settori anche qui non si tratta di “punire qualcuno”, si tratta però di riconoscere una natura collettiva al valore generato, facendo sì che, mediante una tassazione mirata, una parte di quella ricchezza possa tornare alla collettività sotto forma di investimenti in beni comuni: ricerca pubblica, educazione digitale, infrastrutture comuni etc.

Una terza via, infine, dovrebbe prevedere – cosa più difficile rispetto alle altre – un modello di co-governance globale.

Vi sono settori nei quali gli Stati nazionali, ormai, sono troppo piccoli per reggere il confronto con i colossi globali ed anche il livello sovranazionale – come succede con l’Unione Europea nel campo dell’IA oppure come è successo con il GDPR – può essere spesso livello di contrapposizioni più che di collaborazioni tra le parti.

Sarebbe necessario addivenire ad una sovranità digitale globale – in contrapposizione a ciò che sta accadendo oggi ovvero il nazionalismo tecnologico – mediante organismi di co-governance dove istituzioni democratiche e Big Tech possano collaborare congiuntamente alla definizione di regole comuni.

Quella attuale è, prima di tutto, una sfida culturale. Ragionare unicamente in termini di subire oppure smantellare significa avere una visione del mondo in bianco e nero. In realtà il digitale è uno spazio comune, che non appartiene né agli Stati né alle imprese, ma a tutti noi. Se accettiamo questo principio, allora diventa chiaro che serve una nuova etica della tecnologia, dove la vera posta in gioco non è la grandezza delle Big Tech, ma la nostra capacità di trasformare il potere in responsabilità. Non ci serve un mondo in cui i giganti vengano abbattuti, né un mondo in cui dominino senza limiti.

Ci serve un mondo in cui i giganti – perché inevitabilmente ci saranno – siano parte di un capitalismo digitale aperto, regolato, cooperativo, redistributivo, democratico. Un capitalismo fatto di sicurezza, trasparenza, responsabilità, accesso equo, tutela dei diritti fondamentali che non mira a spezzare i colossi né ad accettarli come monarchie globali, ma a trasformarli in infrastrutture al servizio di società e mercati. Un capitalismo caratterizzato da una collaborazione pubblico-privato per definire standard comuni che, anche attraverso investimenti pubblici per sviluppare alternative e mantenere pluralità, sia un passo nella direzione di non temere la globalizzazione o il multilateralismo a cui stiamo andando incontro, ma civilizzarli e renderli compatibili con i diritti e con la dignità delle persone.

Se ci riusciamo, non solo avremo affrontato la questione delle Big Tech, ma avremo trovato un nuovo modello per la società globale: un modello nel quale l’innovazione è al servizio della libertà e della giustizia per le comunità.

© Riproduzione riservata