Se la cifra della politica globale è l’instabilità, quella dell’economia americana è l’incertezza. Wall Street è apparentemente inossidabile, ma i suoi fondamentali macroeconomici e la Trumpnomics vacillano.

Partiamo dalla bilancia commerciale. Avendo chiuso il 2024 con un saldo negativo di -1.209 miliardi di dollari (circa -100 al mese), il deficit ha ispirato la politica dei dazi. Ma tra gennaio e luglio del 2025 la bilancia delle merci ha segnato un deficit di -806 miliardi, addirittura un peggioramento medio del 22 per cento rispetto al 2024 (-680). La verità è che gli Stati Uniti non possono fare a meno delle importazioni perché non producono ciò che acquistano, mentre il calo del dollaro, indotto anche dalle politiche non convenzionali della nuova amministrazione, ha reso le importazioni più care per gli americani.

I dazi avrebbero dovuto migliorare anche il bilancio pubblico, “grande malato d’America”, perché prima dell’arrivo di Donald Trump alla Presidenza gli Stati Uniti viaggiavano a un ritmo di 140 dollari di spese pubbliche ogni 100 di entrate. Un ritmo che farebbe deragliare qualsiasi bilancio.

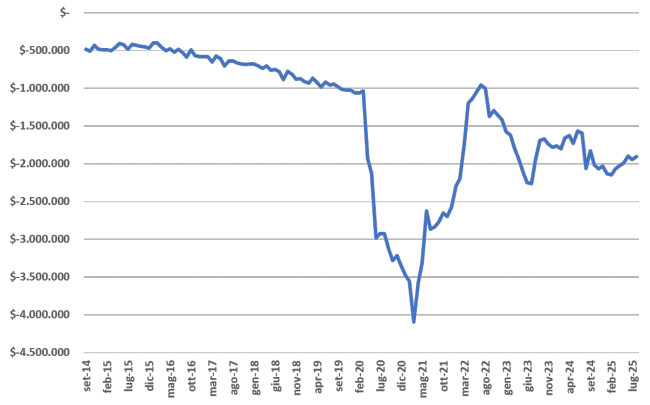

I tagli federali alle spese hanno mordicchiato il problema. Gli sprechi messi sotto la lente dal Doge (Department of Government Efficiency) avrebbero dovuto essere 2000 miliardi ad ottobre 2024 (in campagna elettorale). Sono stati ridotti a 1000 miliardi alla prima riunione del gabinetto Trump e ulteriormente ridotti a 150-180 miliardi ad aprile 2025, quando Elon Musk ha lasciato il Doge dichiarando che aveva concluso la sua missione. Il secondo corno della strategia di controllo del bilancio erano i dazi. L’anno fiscale Usa iniziato a ottobre 2024 si sta per concludere e nei primi 11 mesi i dazi americani hanno fatto incassare 183 miliardi contro i 63 dell’analogo periodo del 2024. Un aumento triplo, che a regime potrà anche diventare quadruplo ma che mai neppure si avvicinerà ai 300-500 miliardi che imprudentemente erano stati promessi. Se Trump provasse a consolidare il maggior costo dei beni per gli importatori e i consumatori americani dovuto al deprezzamento del dollaro con il vantaggio erariale, la verità è che stringerebbe un pugno di mosche. Comunque, per tornare agli impatti sul saldo in deficit del bilancio federale, l’ultimo mese di Biden aveva un saldo annuale di – 2.071 miliardi di dollari mentre il più recente saldo di The Donald è di -1.909, già comprensivo degli effetti sia del Doge che dei dazi. Il miglioramento di 162 miliardi è esiguo sia in termini assoluti che relativi. Considerando la tendenza, il governo è passato da spendere il 140 per cento delle entrate a spenderne il 137, cambiando di pochissimo la rotta verso la insostenibilità del debito.

Figura 1– Andamento progressivo mensile del saldo annuale del bilancio pubblico USA

Qui si innesta la terza chiave da inserire nel cruscotto economico americano per disinnescare la bomba del deficit, e del debito: gli interessi passivi. Nel 2025 rischiano (secondo il Congressional Budget Office) di raggiungere da soli la astronomica cifra di 952 miliardi di dollari, il 3,2% del Pil, e quasi la metà del deficit. Sono anche 80 miliardi in più del 2024, il che significa che gli interessi si sono già mangiati metà della manovra fiscale che somma gli effetti del Doge e dei dazi.

Inserendo il suo consigliere economico Stephen Miran nel Board dei governatori della Fed, Trump voleva ottenere da Jerome Powell un deciso taglio dei tassi, ma il 17 di settembre è stato deluso. Miran è riuscito a dividere il fronte dei governatori, ma non a determinare un voto rivoluzionario. La verità è che il taglio dei tassi c’è stato, ma appena di un quarto di punto percentuale, troppo poco perché il servizio del debito lo senta: praticamente impercettibile.

Per quanto i media cerchino di trasformare la tensione tra la Fed e la Casa Bianca in un duello, la questione è che, come Powell ha testimoniato, il mercato del lavoro si è indebolito, ma l’inflazione non accenna ad abbassare la cresta, complici evidentemente i dazi. Nelle città americane la rilevazione dell’inflazione si è fermata a +2,9%, che diventa +2,6% se si considera l’intera nazione, incluse le aree rurali. Se poi si prova a inferire l’inflazione attesa dalle aspettative degli investitori si ha che la differenza di rendimento tra i titoli decennali a tasso fisso e quelli indicizzati all’inflazione è pari a 4,3%-1,9%, pari a una inflazione media attesa nel prossimo decennio del +2,4%, fuori dal target della Fed.

Ora, può benissimo darsi che l’inflazione strutturale sarà più alta nel prossimo decennio che nel decennio pre-Covid, perché ce ne sarebbero le ragioni, dal calo demografico alla crescita dei costi nei paesi emergenti, ma proprio per questo tagli dei tassi aggressivi come quelli desiderati da Trump e Miran non sarebbero prudenti, perché porterebbero i tassi reali in zona negativa, gonfiando ancora di più le bolle che sono già evidenti su diversi mercati delle attività sia finanziarie ma soprattutto reali. Le case sono in termini reali più care che nel 2007 quando c’era la bolla. Sono ai massimi anche le quotazioni delle azioni e non solo in termini assoluti, bensì anche in relazione agli utili e ai ricavi delle società quotate.

Inoltre, la politica economica standard in caso di stagflazione, in corso o probabile, antepone la stabilizzazione dei prezzi a quella dell’occupazione, perché cercando di invertire l’ordine degli interventi la perdita di controllo del valore della moneta sarebbe pressoché automatica, a causa del gioco delle aspettative, che anticipano l’inflazione futura e la realizzano.

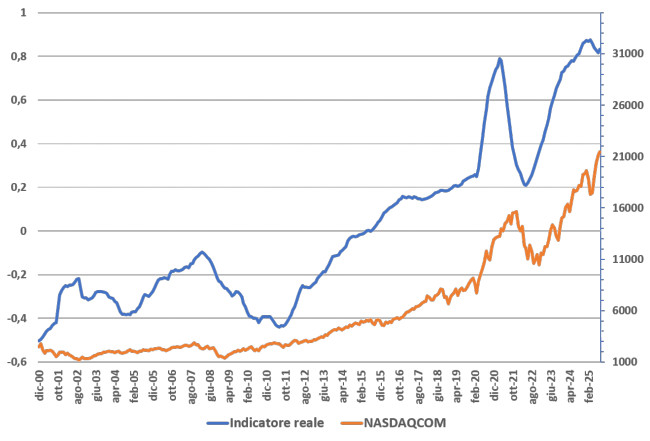

E qui entra in gioco l’ultima parte del ragionamento. Quanto è realistico che l’economia americana vada incontro a una recessione? L’economia reale americana è caratterizzata dall’industria tecnologica trainante. Un conto è quando il traino dell’economia è dato da settori a largo impiego, altro è quando il traino è dato da settori ad alta intensità di capitale e bassa intensità, se non nulla, di lavoro poco specializzato. L’industria high tech è abbastanza importante da trainare la borsa, ma non la main street. Se si mettono insieme i dati dell’economia reale di tutti i settori, come l’occupazione a tempo pieno, gli ordini manifatturieri, la vendita di auto ed altri, come si vede nell’indicatore qui sotto ideato dal Centro Einaudi, si trova che l’insieme dell’economia americana avrebbe raggiunto il suo culmine più meno nel mese di marzo del 2025.

Figura 2 – Indice della Main Street Usa del Centro Einaudi (scala sx) e Indice Nasdaq composite (scala dx logaritmica)

Da allora la main street stenta ad andare dietro alla tecnologia. Si hanno conferme di questo dato dal calo dell’attività costruttiva e dall’aumento delle case in attesa di essere vendute, nonché nell’aumento delle insolvenze dei prestiti al dettaglio, come quelli per gli studenti. La main street, quella che Trump voleva risollevare e alla quale alla fine ha destinato ben poco nel suo big beautiful bill, più generoso con i ricchi che con il ceto medio e basso, presenta indicatori (come l’aumento a livelli post pandemici dei disoccupati da oltre 24 mesi, che gli economisti considerano strutturali) che probabilmente i banchieri centrali stanno osservando, insieme alle bolle finanziarie.

La probabilità di recessione implicite nella pendenza della curva dei tassi sono infatti solo del 20-25%, secondo il modello della stessa Fed, ma i tanti segnali che vengono dall’economia reale dovrebbero far considerare sottostimato questo giudizio. Se la Fed tagliasse aggressivamente i tassi adesso,non potrebbe poi farlo in caso di peggioramento della congiuntura, con l’inflazione sopra il target. Di qui la prudenza dell’intero board dei governatori.

Decisamente l’economia non sta andando secondo i piani di Donald Trump.

© Riproduzione riservata