English version

Esaurita la spinta demografica del baby boom e raggiunti gli standard di vita delle società dei consumi di massa, verso la fine degli anni novanta, l'economia italiana ha mostrato una notevole perdita di slancio del Pil, generata dal fattore che guida lo sviluppo delle economie mature: la produttività del lavoro.

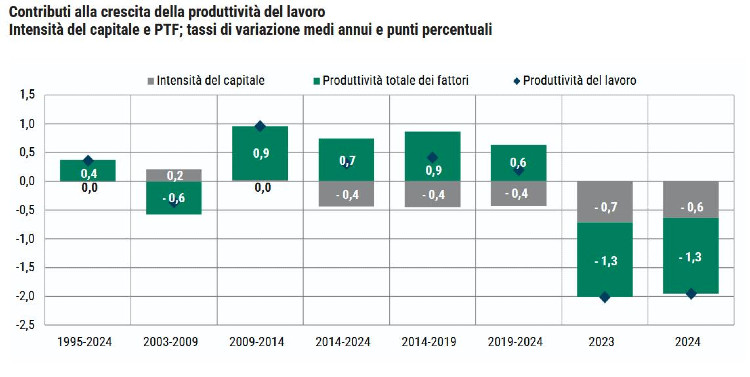

Secondo il recente Rapporto Annuale sulla Produttività 2025 del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) , la produttività del lavoro è cresciuta in media solo dello 0,2% annuo nel periodo 1995-2024, contro l'1,2% dell'UE27, l'1,0% della Germania e lo 0,8% della Francia (p.33 del rapporto). La stagnazione si è addirittura accentuata nel quinquennio 2019-2024 con una variazione negativa dello 0,1%, mentre la crescita è stata trainata quasi esclusivamente dall'espansione dell'input di lavoro (+1,2% annuo -p.35).

L'analisi della scomposizione della produttività rivela tre fattori critici interconnessi.

Primo, l'intensità di capitale non ha fornito impulso significativo alla crescita della produttività del lavoro nel lungo periodo, con un contributo nullo nel 1995-2024 (p.49). Il capitale ICT ha fornito solo +0,1 punti percentuali, il capitale materiale non-ICT ha inciso negativamente (-0,1 p.p.) e quello immateriale ha dato un apporto nullo. Nel periodo 2023-2024 entrambi i contributi - produttività totale dei fattori (PTF) e capitale per ora lavorata - risultano negativi (-0,7 p.p. e -0,6 p.p. nel 2024), determinando un calo della produttività del lavoro del 2,0% (p.49), e questo rappresenta una vera doccia fredda sulla già debole congiuntura italiana.

Secondo, l'Italia mostra un ritardo significativo negli investimenti intangibili. Un’analisi dell’impatto sulla produttività per tipologia di capitale rivela che solo il capitale ICT ha un contributo positivo, seppur modesto (+0,1% nel periodo 1995-2024), mentre il capitale materiale non-ICT ha un impatto negativo (-0,1%) e quello immateriale non-ICT è nullo (p.49). Questo evidenzia un grave ritardo nell’accumulazione e nell’utilizzo efficiente del capitale intangibile (software, R&S, organizzazione). L’Italia è l’unico grande paese europeo in cui, nel decennio 2014-2023, gli investimenti tangibili hanno superato quelli intangibili, invertendo la tendenza generale delle economie avanzate (p.58-59). La quota di investimenti intangibili sul PIL è rimasta quasi stagnante tra il 1995 e il 2023, passando dal 7% all’8,4%, mentre in Francia è salita dall’11% al 16% (p.59). L’analisi delle fonti di crescita conferma che il contributo del capitale intangibile alla produttività è rimasto cronicamente basso e stabile (da +0,23 nel periodo pre-crisi a +0,26 nel 2014-2019), a fronte del crollo verticale del contributo del capitale tangibile (da +0,71 a +0,02) (p.62). La PTF, dopo essere stata negativa nel periodo pre-crisi (-0,56), è rimasta stagnante (+0,04) nella fase di ripresa 2014-2019 (p.62). Dopo la crisi pandemica, l'Italia mostra una dinamica opposta rispetto agli altri paesi europei: gli investimenti tangibili sorpassano l'accumulazione di capitale innovativo, evidenziando la difficoltà a tenere il passo con la frontiera dell'innovazione (p.17).

Terzo, le politiche hanno spinto la domanda nei settori a bassa produttività. Ma la composizione settoriale della crescita economica occulta i problemi strutturali. L'occupazione è cresciuta del 63% nei settori a bassa produttività come costruzioni, sanità, assistenza sociale e ristorazione, mentre resta stagnante nei settori ad alta produttività (p.22). Nel Mezzogiorno tali settori hanno assorbito oltre il 70% della nuova occupazione. La produttività per ora lavorata è calata dello 0,9% nel 2024 a fronte di un aumento dell'occupazione dell'1,6% (p.20).

La struttura dimensionale delle imprese amplifica questi squilibri. Il 94,7% delle imprese ha meno di 10 addetti e oltre la metà dei lavoratori è occupata in imprese con meno di 20 addetti (p.18). Le microimprese contribuiscono per il 41% all'occupazione totale contro il 27% della media europea, ma solo per il 22,4% del fatturato (p.132-133). I differenziali di produttività tra grandi e piccole imprese sono marcati: nella manifattura le grandi imprese sono oltre il 70% più produttive delle medie, nei servizi ICT il divario supera l'80% (p.18).

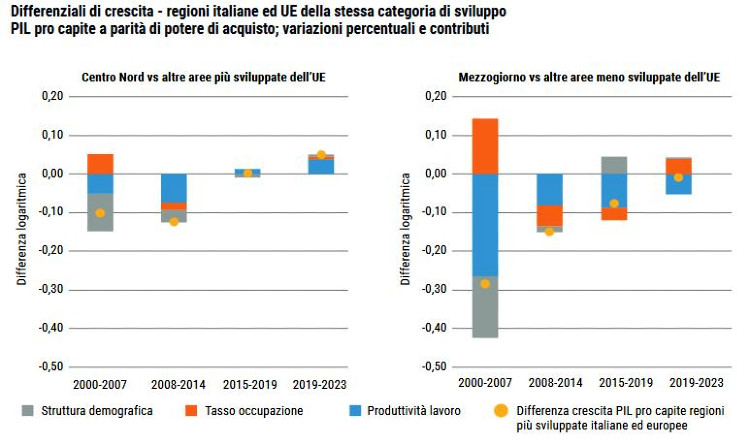

I divari territoriali rappresentano un ulteriore freno strutturale. Il Mezzogiorno ha registrato una crescita del PIL pro capite quasi nulla (+0,02% annuo) nel periodo 2000-2023, contro il +0,2% del Nord Ovest (p.76). Nella scomposizione del PIL pro capite, la produttività del lavoro ha fornito un contributo negativo nel periodo 2000-2007 nel Mezzogiorno, mentre ha sostenuto la crescita nelle altre macroaree (p.81-83). Le regioni meridionali presentano una minore incidenza di occupati nei comparti ad alta tecnologia e nei servizi ad alta intensità di conoscenza.

L'analisi delle determinanti della produttività evidenzia quanto siano profonde le radici dei problemi. Si parte dalle competenze: solo il 16% dei lavoratori ha competenze ICT elevate contro il 30% di Germania e Francia, e solo il 15% dei laureati lo è in discipline STEM contro una media europea del 26% (p.20). Solo il 38% delle imprese utilizza soluzioni ERP o Cloud, venti punti sotto la media europea, e il 32% delle imprese non ha fatto investimenti digitali nel periodo 2021-2024 (p.20, p.122-123).

Inoltre, c’è la questione dimensionale: le microimprese investono meno in capitale fisico, innovazione e tecnologie, partecipano poco alle catene globali del valore e adottano pratiche manageriali meno efficienti. Così, solo il 17% delle imprese manifatturiere esporta, e circa la metà del valore esportato proviene dall'1% degli esportatori (p.121). Le imprese che svolgono attività innovativa sono il 57% del totale, ma solo il 23,7% investe in ricerca e sviluppo (p.126).

L'effetto della riallocazione del lavoro tra imprese di diversa dimensione ha contribuito positivamente alla crescita della produttività nel periodo 2014-2019, ma questo processo ha perso slancio dopo la pandemia (p.137-140). Nel settore ICT si è registrata una ripresa della riallocazione verso grandi imprese, ma il peso limitato del settore ha ridotto l'effetto complessivo.

Il confronto internazionale evidenzia come le regioni italiane, sia sviluppate che meno sviluppate, abbiano perso terreno rispetto alle omologhe europee, con un contributo sistematicamente negativo della produttività del lavoro al differenziale di crescita (p.84-85). Il divario Nord-Sud supera il 20% anche a parità di settore e dimensione aziendale, riflettendo carenze in capitale umano, infrastrutture e qualità istituzionale (p.85-91).

La dinamica recente conferma la persistenza dei problemi strutturali. Tra il 2022 e il 2024 la produttività del lavoro è diminuita dell'1,8% nel 2023 e dell'1,4% nel 2024, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,5% e 2,1% rispettivamente (p.35). La crescita è stata trainata dal volume di lavoro impiegato più che dall'aumento dell'efficienza, con un modello di sviluppo che privilegia la quantità sulla qualità del fattore produttivo.

L’effervescente dinamica dei prodotti realizzati in Italia (in breve, ormai, Made in Italy) ha riguardato relativamente poche imprese, che hanno guidato la crescita relativa delle esportazioni in volume e in valori unitari fino al 2019, diffondendo una percezione di benessere che ha occultato la maglia debole dell’economia italiana nella sua interezza. La convergenza del neoprotezionismo e delle guerre, con la riduzione della sicurezza e l’aumento dei costi e dell’incertezza dei tempi nei trasporti ha ridotto il valore del volano estero a cui la nostra congiuntura è stata per due decenni ancorata. Nel recente breve periodo, l’economia e l’occupazione generale hanno beneficiato della spinta prima dei bonus edilizi e poi del Pnrr, nonché della crescita del turismo internazionale, favorito da ragioni per lo più comportamentali (meno attenzione ai beni di lusso e più attenzione ai consumi del benessere da parte delle upper middle classes mondiali), ma questi elementi non solo non hanno rimediato ai problemi strutturali, ma stanno ritardando la presa di consapevolezza della profondità di certi divari strutturali. Se le politiche che costruiscono il Pil di oggi riducono quello di domani (la produttività si è ridotta a tutti gli effetti sia nel 2023 che nel 2024), esse creano un problema maggiore di quello che reputano di avere risolto.

© Riproduzione riservata