In questo secondo articolo che Agenda Liberale dedica all’analisi delle caratteristiche e degli sviluppi del sedicente Stato islamico (il primo a questo collegato è “I Jihadisti sono come i Bolscevichi?” di Anna Zafesova), si propone un bilancio della sua situazione politico-militare del Califfato, che pur contenuto nella sua avanzata, non ha però iniziato a essere davvero sconfitto.

La riconquista di Ramadi

La riconquista di Ramadi da parte del governo iracheno alla fine del 2015, accolta con grande soddisfazione da tutto l’Occidente come prova che lo Stato islamico può essere sconfitto sul piano militare, non deve tuttavia lasciare spazio a un ottimismo eccessivo. Anche se la vittoria è importante sotto vari aspetti (da quello ovviamente militare a quello socio-politico e religioso), le difficoltà per conseguirla - legate alla strenua resistenza opposta dai miliziani dello Stato Islamico e al conseguente prezzo pagato in vite umane e in distruzioni materiali - devono far riflettere sui costi probabilmente richiesti da un’ulteriore avanzata verso il “ridotto utile” che il Califfato continua a controllare a cavallo del vecchio confine tra Siria e Iraq.

La guerra dell’Occidente allo Stato islamico

L’obiettivo che si è prefissato il resto del mondo (Occidente in testa), pure tra molte ambiguità quanto a impegno concreto e a oscillazioni su mezzi, metodi e alleanze adottati per realizzarlo, specie dopo la sanguinosa campagna di attentati terroristici che ha colpito la Francia e forse sfiorato altri Paesi europei, è infatti quello di debellare lo Stato islamico. Ma la via militare, benché vada necessariamente percorsa, non basta da sola a conseguirlo. E fino al deciso intervento aeronavale russo, iniziato nell’ottobre scorso, non si è rivelata di particolare efficacia, essendosi concentrata in modo quasi esclusivo sull’impiego dell’aviazione -, considerata la volontà degli Usa e dei loro principali alleati sul piano militare (Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Australia) di non rischiare l’impiego di truppe di terra (“No boots on the ground” come già ricordato in un altro articolo di Agenda su ISIS) - si è anche rivelata poco redditizia per almeno tre ordini di ragioni:

- Diversi paesi della coalizione internazionale che combatte lo Stato islamico (Italia e Germania in testa) sono stati finora molto restii a unirsi agli attacchi aerei in Siria per non restare invischiati in un conflitto nel quale da tempo è difficile distinguere i “buoni” dai “cattivi” e che comporta rischi elevati d’importare devastanti attacchi terroristici sul proprio territorio, come i recenti avvenimenti francesi insegnano. La stessa amministrazione Obama ha preferito a lungo un impegno militare non troppo esteso, centellinando il numero dei bombardamenti giornalieri fino all’autunno scorso, quando il massiccio impegno russo ha costretto il Pentagono ad aumentare numero e incisività delle proprie azioni dall’aria

- L’efficacia degli attacchi aerei è maggiore quando ci sono delle truppe a guidare sul terreno i bombardamenti e a sfruttarne rapidamente i risultati. Ma, come abbiamo accennato, l’Occidente non ha forze di terra schierate sul campo (neppure la Russia, del resto, e ciò rappresenta il vero limite dell’attuale intervento di Mosca nel conflitto siriano). Per ora gli Stati Uniti si sono appoggiati all’esercito iracheno - che, fino all’attacco a Ramadi, non si era affatto rivelato all’altezza del compito - oppure ai “peshmerga” curdi iracheni e siriani. Questi, però, combattono per un altro obiettivo - rendere quanto meno autonomi i loro territori, in attesa di realizzare il sogno di una nazione curda unita e indipendente - e non sono sempre disposti ad affrontare lo Stato islamico nelle zone controllate dalle truppe dei governi di Iraq e Siria, che quasi sempre, fino a un recente passato, sono stati loro ostili

- I bombardamenti dall’aria generano ostilità nella popolazione civile per i “danni collaterali” che inevitabilmente provocano: in Siria sono ormai una realtà assodata, considerate le oltre 250mila vittime che la guerra civile ha finora prodotto. E possono produrre un effetto politico opposto alle attese. Per esempio, nel 2014 gli Stati Uniti hanno colpito in Siria le postazioni del “gruppo Khorasan”, affiliato ad al-Qaeda ma alleato del “Fronte al-Nusra”, uno dei gruppi più forti tra quelli che si oppongono al regime di Bashar al Assad. Per gli abitanti di molte zone della Siria centro-occidentale, però, Assad è un nemico più grande dello stesso Stato islamico e colpire chi lo combatte è stato giudicato un aiuto fornito allo stesso governo siriano.

L’intervento militare russo

Questa situazione, obiettivamente favorevole allo Stato islamico, è però mutata profondamente, a partire dall’ottobre scorso, con l’intervento militare russo a sostegno del regime di Bashar al-Assad, tradizionale alleato del Cremlino in Medio Oriente (la marina militare sovietica prima e ora quella russa utilizzano la base di Tartus fin dal 1971), mediante l’invio nel paese di uomini e, aerei e missili. Finora il Cremlino è rimasto sul vago circa gli scopi ufficiali del suo intervento, ma il fine principale appare chiaro: impedire a ogni costo la caduta del regime siriano. Secondo vari analisti, la mossa di Mosca è infatti dipesa dalle crescenti difficoltà delle truppe fedeli al governo di Assad: falcidiate numericamente e qualitativamente nei ranghi; non compensate dai nuovi arruolamenti divenuti via via più difficili; progressivamente isolate rispetto ai diversi gruppi ribelli fortemente appoggiati dall’Occidente, sempre più schiacciate sulla costa occidentale, dove la popolazione è in maggioranza alauita (una setta eretica di derivazione sciita) come Assad. Gli attacchi aerei russi, diretti in buona misura anche contro gli insorti, sono riusciti a raddrizzare in parte la situazione, e Assad ha ripreso il controllo delle città di Homs e Hama e di parte di Aleppo, oltre a eliminare fisicamente, secondo Mosca, almeno una dozzina dei principali leader dello Stato islamico e a ostacolarne i traffici petroliferi.

Le conseguenze dell’intervento militare russo in Siria, per ora, sono poco prevedibili a causa dei molti fronti di guerra aperti sul territorio nazionale. Ma è facile immaginare che il probabile rafforzamento al potere di Bashar al Assad spinga per reazione la magmatica galassia dei gruppi di ribelli, sostenuti dagli Americani e dai Paesi sunniti, a coagularsi in intese più strette ed efficaci per opporsi al regime alauita. Questi gruppi, anche i più moderati, potrebbero quindi ritrovarsi alleati di fatto dello Stato islamico, anch’esso nemico di Assad. In questo caso il movimento guidato da al-Baghdadi potrebbe ricevere un aiuto insperato anche da ribelli non necessariamente estremisti, compensando in tal modo il proprio indebolimento e producendo una confusione di ruoli nella galassia di gruppi e fazioni anti-Califfato.

Perdite e conquiste del Califfato: un bilancio

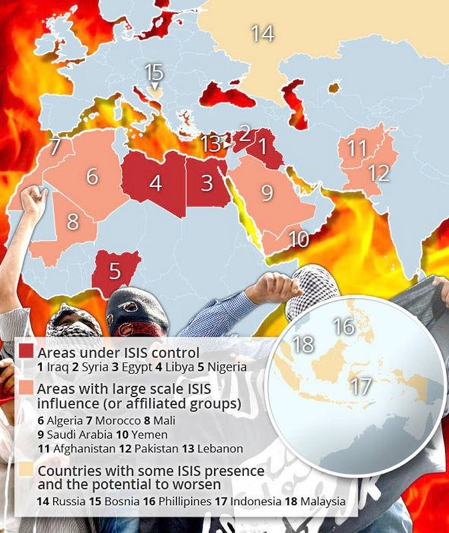

Volendo stilare, all’inizio del nuovo anno, un bilancio della sua situazione politico-militare, è evidente che il Califfato non sta più vincendo, ma non ha neppure iniziato a essere sconfitto. Durante il 2015 ha perduto il 15-20% del territorio che controllava all’inizio dell’anno (circa 200mila km2) e forse 500mila dei 4/6 milioni abitanti, sia a Est (la provincia di Ramadi), sia a Ovest (lungo i confini della Turchia, ad opera dei guerriglieri curdi), ma l’influenza generale del gruppo non appare diminuita. Dispone ancora di 30-40.000 combattenti in Siria e 25.000 in Iraq. L’afflusso di foreign fighters (oltre 20.000 in totale), provenienti da ben 86 Paesi, continua malgrado gli ostacoli frapposti dai Paesi di origine: in testa c’è la Tunisia, con 6.000 reclute, seguono l’Arabia Saudita con 2.500 e la Russia con 2.400. Essi costituiscono ormai, dal punto di vista, militare l’ossatura portante del movimento, considerato il fanatismo che li distingue. Come stanno purtroppo a dimostrare l’ondata di attentati in Europa e il lento ma costante aumento della loro influenza in Libia. E senza dimenticare le affiliazioni, in una forma di curioso franchising, ben 46 sigle di movimenti di guerriglia e/o terrorismo attivi in 16 Paesi del mondo islamico, dal Mali alle Filippine, hanno già accettato di sottomettersi al Califfato.

Fig. 1 - Aree con gruppi organizzati di miliziani affiliati a ISIS.

Fonte: www.express.co.uk

Anche da un punto di vista economico la forza dello Stato islamico resta pressoché integra: è di gran lunga il più ricco movimento terroristico mondiale, con un patrimonio stimato in oltre 2 miliardi di dollari (Taliban ed Hetzbollah conterebbero ciascuno su “appena” mezzo miliardo, o poco più), costituito da 430 milioni di dollari trovati nei forzieri delle banche statali di Mosul, dal traffico di opere d’arte provenienti da Palmyra e da molti siti archeologici della Mesopotamia settentrionale contrabbandate in Europa e negli Usa e dal riscatto a caro prezzo di vari ostaggi occidentali.

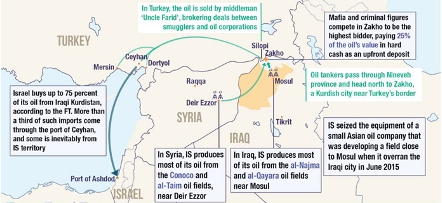

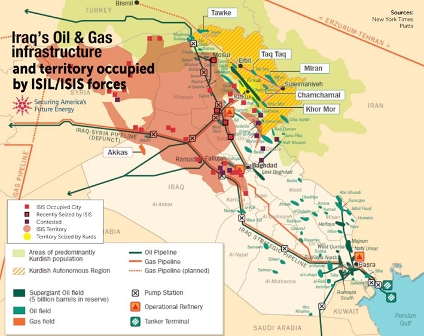

Ma soprattutto da oltre 3 milioni di dollari al giorno (circa 1,1 miliardi di dollari l’anno) generati da un fiorente traffico di petrolio (circa 40mila barili/giorno), estratto da alcuni pozzi in Siria e Iraq caduti nelle sue mani e dirottato verso compiacenti acquirenti occidentali (anche israeliani !) attraverso un flusso incessante di centinaia di autobotti, che ogni giorno attraversano indisturbate il confine turco per convergere sul porto petrolifero di Ceyhan.

Fig. 2 - I traffici di petrolio provenienti dallo Stato islamico.

Fonte: www.alaraby.co.uk

Fig. 3 - Oleodotti e gasdotti e territorio dell’Isis.

Fonte: www.edmaps.com

La complicità del premier Erdoğan

Ankara rappresenta infatti la retrovia sicura da cui transita ogni traffico e rifornimento, dalle centinaia di veicoli pickup e Suv (quasi tutti fabbricati dalla Toyota, benché la casa giapponese neghi ogni coinvolgimento diretto) nuovi fiammanti trasformati in auto-mitragliatrici mobilissime ai foreign fighters, fino ai finanziamenti generosamente elargiti da una parte delle élite dirigenti di Arabia Saudita, Qatar e Kuwait (non solo per cercare di “tenersi buono” lo Stato islamico, affinché non esporti il terrorismo nei Paesi del Golfo, ma anche per una scellerata condivisione delle finalità della lotta del movimento sunnita contro gli “apostati” sciiti), come dimostrò una serie d’inchieste della Washington Post fin dall’autunno 2013.

Ed è proprio contro il muro costituito dalle complicità a ogni livello erette dal regime anche familistico del premier Recep Tayyip Erdoğan (secondo ricostruzioni russe, il figlio maggiore risulta il capofila del contrabbando di prodotti petroliferi, un’altra figlia dirige varie cliniche dove vengono curati i terroristi feriti) che si è finora arrestato ogni tentativo russo e occidentale di “prosciugare la palude” di complicità in cui sguazza e si alimenta lo Stato islamico. Una verità amara che l’Occidente non può ufficialmente ammettere, dati i legami stabiliti con il paese anatolico da Nato, Usa e Unione europea, è che la Turchia è il “santuario” ideale dello Stato islamico: finché le sue frontiere non saranno sigillate ai suoi traffici, è assai difficile che il Califfato sia sconfitto. E questa ipotesi non appare affatto all’orizzonte, date le velleità di Erdogan di ripristinare nella regione l’antica influenza ottomana affiancando il mondo sunnita nella sua “crociata” anti-sciita.

Il proselitismo mediatico

Perfettamente funzionante - anzi, in probabile continuo rafforzamento - resta infine la strategia di proselitismo mediatico, gestita impeccabilmente sotto l’aspetto tecnico e condotta nelle rispettive lingue madri da europei convertiti, per reclutare nuovi adepti e per incutere terrore mediante una divulgazione truculenta ma assai efficace. Il movimento terrorista è in grado di generare oltre 40mila tweet quotidiani di sostegno da fiancheggiatori esterni, collegati mediante una sofisticata rete di “account twitter”, cui vanno aggiunti Internet, video, fotografie, pagine social, Facebook, YouTube e semplici blog, oltre a “Dabiq”, un mensile dall’elegante veste grafica, che amplificano ogni singolo messaggio proveniente dai membri più influenti dell'organizzazione riuscendo a trasformarlo in una formidabile arma di propaganda che “arruola”, specie in Europa e in Medio Oriente, neofiti a migliaia. Senza scordare, poi, il vero e proprio franchising che sta trasformando in un “marchio del terrore” di grande successo la diffusione di gadget di ogni tipo: riviste, magliette, abbigliamento, fino ai passaporti falsi, il tutto reperibile con facilità anche a Istanbul.

Uno Stato che non è uno Stato

Come se non bastasse questo groviglio di problemi, a complicare la lotta allo Stato islamico concorre la sua stessa natura sfuggente e “altra” rispetto alle posizioni “razionali” e lineari dell’Occidente. Il movimento di al-Baghdadi, al di là dell’auto-definizione, non vuole infatti essere uno Stato nel senso politico-giuridico che noi diamo al termine. Non a caso ha abbattuto con grande rilievo mediatico il vecchio posto di confine tra Siria e Iraq e si ripromette di riunire senza alcuna barriera politico-amministrativa la “umma” (la comunità universale dei fedeli musulmani) dapprima nei territori “storici” in cui l’Islam si è espanso nei secoli (dalla Spagna all’India, come disegnano le sue bandiere), in attesa di conquistare il mondo entro un secolo. Le sue basi, rigorosamente sunnite, affondano nel tradizionale frazionamento tribale delle vari etnie arabe e scardinano definitivamente la sempre più precaria suddivisione nazionale ereditata dal colonialismo europeo. Niente partiti politici (giudicati mediatori inutili quando l’opinione pubblica è “ben orientata” dalle moschee), struttura amministrativa snella e quindi meno soggetta alla corruzione, giustizia draconiana, ma rapida ed esemplare, pur nell’aberrazione delle norme e delle pene. Il tutto facendo riferimento a una sola legge che, come voluto dal profeta, regola fin nei più minuti dettagli ogni aspetto della vita personale, sociale e politica: la shari’a.

Il futuro dello Stato islamico tra le indecisioni dell’Occidente e l’indebolimento del governo saudita

Dunque, siamo di fronte a uno Stato islamico senza punti deboli? In realtà, uno è abbastanza visibile in trasparenza ed è costituito dalla figura stessa del “califfo”, che da autorità religiosa (vicario e quindi successore di Maometto) qual era in origine, con al-Baghdadi ha assunto una connotazione squisitamente politica, le cui mosse possono essere opinabili e contestabili: là ove la sua autorevolezza temporale fosse indebolita da rovesci politico-militari, potrà essere sfidata da altri rivali o centri di potere antagonisti, creando i presupposti per una lotta intestina da cui l’Occidente sarebbe in grado di cogliere frutti rilevanti.

Appare comunque deleterio dare per scontato un decadimento inevitabile e inarrestabile dello Stato islamico dopo la perdita di Ramadi, considerati i numerosi punti di forza, più sopra menzionati, che esso mantiene. E, last but not least, l’Occidente deve darsi una strategia per l’auspicabile “dopo”. Tenendo presente che è più pericoloso combattere un nemico che trama nuovamente in modo occulto, come faceva al Qaida, piuttosto che uno che schiera le sue forze in campo aperto. E che sarebbe preferibile evitare una dispersione delle sue frange residue che ricrei focolai di “Stati islamici” in Libia, Nigeria, Afghanistan, forse nella stessa Arabia Saudita, dopo una possibile crisi (o collasso?) dell’indebolita dinastia wahabita dei Saud. L’esecuzione, all’inizio del nuovo anno, di 47 “terroristi” (di cui il più illustre era l’imam sciita Nimr al Nimr), più che un gesto di forza appare infatti un segnale di timore lanciato da Riyadh. L’elevato passivo del bilancio statale (98 miliardi di dollari nel 2015, altri 87 previsti nel 2016), la prossima emissione di obbligazioni per 27 miliardi di dollari con cui finanziare tale deficit (con una quota sul Pil che potrebbe balzare dal 6,7% del 2015 al 50% del 2020) e il drastico taglio di molti benefit in campo sociale e sanitario indicano con chiarezza che la scommessa circa il crollo calcolato dei prezzi del greggio per sottrarre quote di mercato ai principali paesi produttori rivali, Usa e Iran in testa, non è affatto vinta. Anzi, rischia di causare una vittima imprevista in più: Riyadh stessa. A partire dalla tenuta politico-sociale di un Paese in cui il consenso è stato finora conservato mediante gigantesche dosi di benefit materiali: il loro annunciato taglio (con rincari vistosi per acqua, benzina, cure sanitarie e istruzione), per mantenere un minimo di coerenza ai bilanci statali, rischia di produrre effetti deleteri.

La guerra continua

Come uscire, dunque, dall’incubo dello Stato islamico? Gli Usa e l’Europa, finora, non sembrano in grado di andare oltre la volontà dichiarata di abbattere il Califfato: sul dopo appaiono incerti e indecisi su tutto. Come in qualunque conflitto, però, la determinazione a combattere è almeno altrettanto importante della chiarezza di idee su cosa fare quando le armi finalmente taceranno. Anche perché è vitale cercare d’incanalare verso i propri obiettivi il corso stesso delle ostilità. Mai come in questo caso, tuttavia, gli interessi in gioco dei protagonisti appaiono distanti tra loro, a partire da quelli di Russia e Stati Uniti per finire a quelli di Arabia Saudita e Iran. Senza scordare il contrasto “eterno” di fondo tra sunniti e sciiti.

Larry Goodson, esperto di Medio Oriente e docente al U.S. Army War College - che appoggia l’approccio di basso profilo e di lunga durata nella lotta allo Stato islamico adottato dalla presidenza Obama - lo scorso anno ha evocato lo spettro di una “Guerra dei 30 anni” che solo al suo termine, come accadde con la pace di Vestfalia (1648), possa risistemare la regione con un accordo globale di compromesso in cui l’equilibrio delle potenze regionali e l’accettazione della coesistenza di religioni diverse siano alla base di una convivenza pacifica nell’intero Medio Oriente. Il problema è che questa “Guerra dei 30 anni” costituirebbe soltanto il proseguimento di una altrettanto deleteria “Guerra dei 100 anni” che è in corso pressoché senza interruzione (solo una dozzina di anni risultano privi di conflitti di rilievo) dall’inizio della Prima guerra mondiale. Da allora la regione è attraversata da ostilità continue e intrecciate, tanto sanguinose quanto non risolutive. Come sarebbe costretto ad ammettere oggi anche un redivivo Badoglio, “la guerra continua”.

© Riproduzione riservata