Uno dei più noti proverbi cinesi augura: “che tu possa vivere in tempi interessanti”. In realtà, non si tratta di un auspicio benevolo, ma di una sostanziale maledizione. Per un cinese, vivere tempi interessanti significa attraversare un periodo di forti cambiamenti, pieno di timori, crisi e disordini, in cui tutti i punti di riferimento e le certezze acquisite nel corso del tempi precedenti vengono meno, mettendo così a dura prova la resistenza e la capacità di ogni individuo di costruirsi un futuro armonioso e felice.

Chi potrebbe sostenere, oggi, che i nostri non siano tempi intrisi d’interesse? Specialmente nella terra di origine del proverbio, l’Asia. Gli equilibri del continente più vasto del pianeta, infatti, da vari decenni sono dominati da continue ostilità devastanti, seguite da fasi di assestamento che ne modificano a fondo la mappa geo-politica ed economico-finanziaria. Durante il solo 2025, ad esempio, si sono combattuti a più riprese (escludendo la propaggine più occidentale, il Medio Oriente) tre conflitti potenzialmente molto pericolosi, tra India e Pakistan,paesi entrambi dotati di armi nucleari, tra Pakistan e Afghanistan e tra Thailandia e Cambogia, senza dimenticare l’interminabile guerra civile in Myanmar, che ha causato finora almeno 250mila vittime. A questi occorre aggiungere gli scontri intermittenti tra Cina e India (di nuovo due potenze atomiche) e i contenziosi striscianti tra Cina e Stati Uniti sul futuro di Taiwan, tra Cina e Giappone (di cui parleremo in seguito), tra la Cina e i paesi rivieraschi del Mar Cinese meridionale per il controllo di quelle acque e della miriade di atolli che esse ospitano e tra le due Coree , formalmente tuttora in guerra, malgrado un armistizio intervenuto nel 1953, dopo un conflitto triennale costato la perdita di 1,2/1,5 milioni di soldati e di circa due milioni di civili, uccisi o feriti.

Il fulcro di questa conflittualità semi-permanente (o propria di “tempi interessanti”, se si vuol ricorrere alla metafora del citato proverbio) va ricercata nello sviluppo prorompente della Cina dell’ultimo ventennio, che da politico-economico è diventato inevitabilmente anche strategico-militare, e nel conseguente tentativo degli Stati Uniti e dell’Occidente, soprattutto dei suoi alleati regionali, di frenarlo con ogni mezzo. Gli strumenti prescelti sono svariati: mediante molteplici alleanze politico-militari – dall’Aukus al Quad (Quadrilateral Security Dialogue) e al Five Eyes , fino all’idea di una “Nato asiatica”, se l’ipotesi dell’estensione dei compiti della Nato vera e propria allo scacchiere asiatico, preconizzata dall’Amministrazione Biden, si fosse rivelata inattuabile, come in effetti è avvenuto. Oppure attraverso una miriade di accordi bilaterali con cui gli States cercano di tenere vincolati ai propri interessi e voleri i loro principali alleati (Giappone, Australia e Corea del Sud su tutti), strumento preferito dall’attuale Amministrazione Trump perché, diversamente dal multilateralismo, rende più semplice strappare concessioni economiche e militari grazie alla forza pressoché irresistibile che Washington può esercitare su ciascun paese.

Entrambe le opzioni rappresentano una sorta di riedizione, adattata al XXI secolo, del “containment con cui gli Usa cercarono di contrastare l’espansione sovietica all’inizio della Guerra Fredda, fino all’avvio di una fase negoziale con l’Urss negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, al culmine della cosiddetta “distensione”. Il problema, per Washington, è costituito dal fatto che la capacità di questa cintura di svolgere la sua funzione contenitiva appare sempre più debole: l’attrazione esercitata da Pechino – dalla Road and Belt Initiative (o Via della seta) al “Filo di perle”– è ormai fortissima e passa da una crescente egemonia economico-tecnologica a una parallela capacità d’influenza politico-militare.

Su quest’ultimo fronte sono molto significative le conseguenze della breve guerra messa in scena tra la fine dello scorso mese di aprile e l’inizio di maggio da India e Pakistan, i cui esiti sono stati largamente trascurati dai media mondiali. Dopo un attentato terroristico avvenuto il 22 aprile a Pahalgam, nel Kashmir occupato dall’India, che ha provocato una trentina di vittime, New Delhi ha reagito con un crescendo di ritorsioni, culminate il 7 maggio in un attacco denominato “operazione Sindoor”: circa 70 tra gli aerei più avanzati di cui dispone l’aviazione indiana hanno colpito vari obiettivi all’interno del territorio pakistano. L’incursione si è però presto trasformata in una trappola: tre aerei di fabbricazione francese (Rafale e Mirage 2000) e uno di co-produzione russo-indiana (Su-30MKI), oltre ad alcuni altri più antiquati, sono stati abbattuti da alcuni caccia cinesi Chendu J-10C (vedi foto) in dotazione al Pakistan mediante missili aria-aria PL-15, anch’essi cinesi, lanciati da una distanza stimata in oltre 220 chilometri. Cosa che costituisce un primato a livello mondiale.

La regione del Kashmir contesa tra India e Pakistan

Dal più grande scontro aereo mai avvenuto dalla fine della II Guerra mondiale (il Pakistan aveva in volo un numero analogo di velivoli) emergono due risultati cruciali: per la prima volta sono stati abbattuti aerei tra i più avanzati di cui dispone l’Occidente (e a Parigi, che ha tuttora nel Rafale il suo velivolo di punta, non si è certo brindato con champagne…). Questo grazie a una vera e propria imboscata tesa dall’aviazione pakistana (con la probabile, decisiva assistenza di esperti cinesi), che si è mantenuta a distanza di alcune centinaia di chilometri dai velivoli attaccanti, senza attivare direttamente i propri radar per guidare i missili antiaerei lanciati per evitare di essere identificati, ricorrendo invece a una radiolocalizzazione-ponte effettuata mediante alcuni aerei “early warning” (sorveglianza elettronica) che volavano lontanissimi, senza rischiare di essere abbattuti. Questo scontro aereo anomalo, oltre a rivelare inattese capacità tattiche e un sorprendente aggiornamento tecnologico dei velivoli cinesi, ha avuto una rapida e imprevista conseguenza commerciale: l’Indonesia, che tra il 2022 e il 2024 aveva concluso con la Francia una serie di accordi per l’acquisto di ben 42 aerei Rafale (per un importo totale di 8,1 miliardi di dollari), ha deciso lo scorso ottobre di cancellarli stipulandone un altro con la Cina per comprare un eguale numero di velivoli al prezzo di 9,5 miliardi.

Per l’Occidente, si tratta di uno smacco assai più grave di quanto appaia a prima vista la cancellazione di un ordine d’acquisto, per quanto cospicuo: Giacarta, infatti, è uno storico nemico della Cina. Nel 1965-66 il colpo di stato militare che abbatté il potere del “padre della patria” Sukarno fu accompagnato da un vero e proprio sterminio di massa di veri o presunti membri del partito comunista, ma soprattutto di appartenenti all’etnia cinese, odiata per il suo enorme peso economico (ancora oggi si stima che essa costituisca appena il 3-5% della popolazione, ma con un contributo al Pil nazionale valutato oltre il 50% del totale). Tale massacro produsse tra uno e tre milioni di vittime, un trauma tuttora vivo nel paese insulare sia tra gli eredi delle vittime sia tra quelle dei carnefici. Con Pechino, inoltre, sono tuttora aperte controversie territoriali riguardanti le già citate acque del Mar cinese meridionale. Se l’Indonesia, accettando di comprare così tanti ed avanzati armamenti da Pechino, dimostra nei fatti di volersi distaccare dal “containment” organizzato dagli Usa, tutto l’impianto politico-strategico occidentale appare seriamente compromesso. Già il Vietnam, l’India (altri storici nemici di Pechino) e la Malaysia, fino a pochi anni fa schierati abbastanza convintamente al fianco degli Usa, da qualche tempo sembrano tentati di allacciare rapporti più solidi con la Cina. Se a ciò si aggiunge il fatto che attualmente Pakistan, Myanmar, Cambogia, Laos e in parte Bangladesh acquistano da tempo armi cinesi e formano una rete di partner fidati a fianco del colosso continentale, le pedine su cui può contare il “containment” si riducono a Filippine, Thailandia, Corea del Sud e Giappone - oltre ovviamente ad Australia e Nuova Zelanda, la cui composizione etnica ne fa dei naturali alleati dell’Occidente: probabilmente troppo pochi per poter costituire una barriera sufficientemente solida e credibile.

A parziale consolazione delle prospettive occidentali in funzione anti-cinese figura l’arrivo al potere in Giappone, il 21 ottobre scorso, di Sanae Takaichi, la prima donna premier nella storia del paese. Il suo conservatorismo a tutto tondo (è una dichiarata ammiratrice di Margareth Thatcher, di cui potrebbe presto far impallidire il ricordo), che in politica estera punta a smantellare le ultime tracce di pacifismo inserite nella costituzione imposta dagli Stati Uniti alla fine della II guerra mondiale, è quasi certamente destinato a scontrarsi con la crescente assertività cinese nel continente. Aumentando quindi la possibilità che anche in Estremo Oriente le tensioni salgano presto a livelli di guardia. In poco più di un mese di governo la premier ha infatti ribadito l’impegno a raggiungere entro il 2027 il 2% del Pil in spese militari, a rafforzare le forze armate (forse abolendo anche il discusso articolo 9 della costituzione che proibisce il ricorso alla guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali che coinvolgano lo Stato e la denominazione stessa, ormai carica d’ipocrisia, di “forze di autodifesa”) e a schierarle in missioni all’estero.

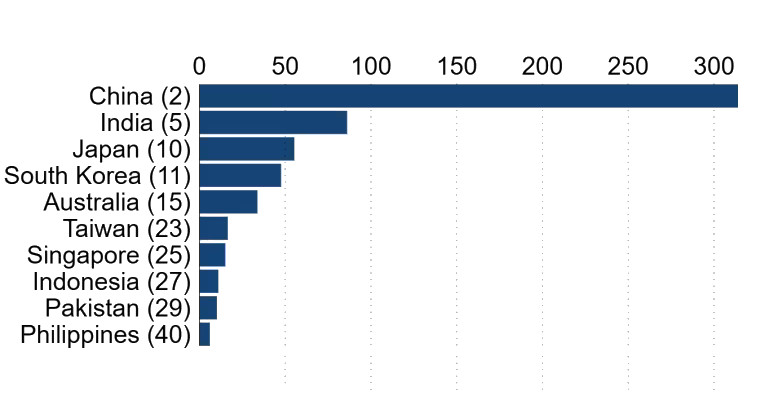

Spese militari in Asia e Oceania nel 2024

Ma, soprattutto, Takaichi ha subito affrontato di petto, senza infingimenti diplomatici, due questioni assai spinose: il futuro di Taiwan e la possibile creazione di un arsenale atomico. Entrambi i temi hanno suscitato l’immediata reazione negativa della Cina, che ha varato alcune misure di ritorsione (oltre 400.000 posti su voli turistici cancellati, importazione sospesa dei prodotti ittici giapponesi, rinvio nella distribuzione di film nipponici e inasprimento dei pattugliamenti aereo-navali intorno alle isole contese Diaoyu/Senkaku).

Sanae Takaichi ha definito l’ipotesi che Pechino conquisti Taiwan come una “minaccia esistenziale” per Tokyo, prospettando la possibilità concreta di un coinvolgimento diretto delle Forze armate giapponesi nella difesa dell’isola in caso di un attacco diretto cinese o – peggio ancora – anche solo di un blocco navale. Si tratta di uno sviluppo che interrompe decenni di quella che è stata definita la politica di “ambiguità strategica” nei confronti di Taipei– analoga alla posizione statunitense –, che consiste nell’adesione formale al principio dell’esistenza di “una sola Cina”, ma nel simultaneo rifiuto di qualsiasi cambiamento dello status quo imposto con la forza. La risposta di Pechino è stata lapidaria: «Se il Giappone osasse tentare un intervento armato nella Stretto di Taiwan, ciò costituirebbe un atto di aggressione», ha scritto il rappresentante permanente della Cina all’Onu, Fu Cong, in una lettera inviata al Segretario generale Antonio Guterres. La nuova linea politica nipponica mina infatti la stabilità di fondo della leadership cinese, in particolare la legittimità storico-politica su cui il PCC fonda il suo potere sul paese dal 1949.

Potenzialmente ancor più gravi le novità che si prospettano in campo nucleare. La nuova premier, pochi giorni dopo l’insediamento, ha infatti dichiarato di non poter confermare, almeno per ora, il mantenimento nel futuro dei «tre principi fondanti del nucleare»: quelli di “non detenere”, “non consentire l’introduzione nel Paese” e “non fabbricare” armi atomiche. Se i primi due riguardano essenzialmente le testate che gli Usa quasi certamente detengono sul suolo giapponese (soprattutto nelle enormi basi a Okinawa e sui sottomarini e le portaerei nucleari che regolarmente visitano le basi nipponiche) e su cui Tokyo finge di non sapere nulla per non violare i citati criteri, il ripudio del terzo principio – benché una quota cospicua dell’opinione pubblica nipponica resti contraria a ogni deriva militarista del paese, specie in materia di armi atomiche, dopo le traumatizzanti esperienze di Hiroshima e Nagasaki – costituirebbe una novità dirompente per tutto il continente. Il Giappone, infatti, grazie a un settore atomico molto avanzato e diffuso (il paese attualmente ha in esercizio ben 33 centrali elettronucleari civili, ma erano 54 prima del gravissimo incidente di Fukushima Daiichi del 2011), appare in grado di fabbricare armi atomiche con molta rapidità: da un anno a un paio di mesi, in base a diverse stime. Secondo il quotidiano The Japan Times, il Paese dispone attualmente di una riserva di 16 tonnellate di plutonio, provenienti dal combustibile esausto delle centrali civili, sufficienti per produrre almeno un migliaio di bombe atomiche.

La giustificazione politico-strategica dell’acquisizione di armi nucleari risiede, secondo una linea sempre più popolare presso la classe politica giapponese, nella volontà di riequilibrare gli arsenali in continua crescita di Cina (250 testate, che dovrebbero raddoppiare entro 3/5 anni) e Corea del Nord (50/60 testate, oltre al materiale fissile per costruirne un’altra trentina). Memori del ricordo tuttora bruciante dell’imperialismo militarista nipponico che nella prima metà del secolo scorso occupò, brutalizzandola, tutta l’Asia estremo-orientale, è però difficile che per Pechino e Pyongyang il possesso da parte di Tokyo di un’arma atomica non costituisca un vero e proprio casus belli. Senza contare che anche la Corea del Sud potrebbe cogliere questa mossa per dotarsi di un proprio armamento atomico. Inoltre ogni velleità del Giappone di offrirsi al resto dell’Estremo Oriente come indispensabile antemurale contro la crescita prorompente dell’influenza cinese cadrebbe immediatamente nel vuoto per le stesse ragioni. Alimentando, anzi, una spirale di riarmo convenzionale e atomico che trasformerebbe l’Estremo Oriente in una polveriera pronta ad esplodere in ogni istante. Per l’intera regione i tempi si farebbero dunque di estremo interesse. Probabilmente troppo.

© Riproduzione riservata