Parte Prima: il Libro bianco

Il futuro della difesa europea: un'analisi approfondita del Libro bianco

Il recentissimo "White paper for European defence - Readiness 2030", pubblicato in data odierna della Commissione UE rappresenta il tentativo di affrontare in modo integrato le sfide di sicurezza dell’Unione. In un contesto geopolitico caratterizzato dalla guerra in Ucraina, dal confronto strategico con Russia e Cina e dalle molteplici minacce ibride, il documento afferma la visione di una difesa europea forte e comune. Tuttavia, insieme ad alcune soluzioni promettenti, il Libro bianco presenta anche delle lacune significative, che meritano un'analisi critica.

I punti di forza del Libro bianco: un riconoscimento necessario

Il documento riconosce chiaramente la necessità di un cambiamento radicale nell'approccio alla difesa europea. Il ritorno della guerra convenzionale in Europa ha reso evidente che l'UE non può più dare per scontata la garanzia di sicurezza degli Stati Uniti e deve assumere in proprio la responsabilità in questo campo. Il Libro bianco sottolinea l'importanza di aumentare la spesa per la difesa, migliorando la prontezza militare e rafforzando l'industria europea. Questo riconoscimento è fondamentale, come sottolinea Jamie Shea, ex vice segretario generale della NATO: "Il Libro bianco segna un punto di svolta nel pensiero strategico europeo, riconoscendo finalmente che la difesa non è più un optional, ma una necessità esistenziale".

Per risolvere questa necessità il Libro bianco riconosce che la frammentazione della difesa europea lungo i confini nazionali è il maggiore problema da affrontare. Il paper propone lo sviluppo di progetti-faro europei, l'aggregazione della domanda e l'acquisto congiunto di attrezzature militari. Questa spinta alla collaborazione è cruciale, come afferma Sophia Besch, ricercatrice senior presso il Centre for European Reform: "La collaborazione è l'unico modo per l'Europa di superare le sue debolezze strutturali in materia di difesa e di costruire una capacità militare credibile".

Il Libro bianco affronta anche la questione del sostegno all'Ucraina, riconoscendo esplicitamente che la sicurezza dell'Ucraina è parte integrante della sicurezza dell'UE e propone una serie di misure per aumentare l'assistenza militare, tra cui la fornitura di munizioni, sistemi di difesa aerea e droni, nonché il sostegno diretto all'industria della difesa ucraina.

Le lacune del Libro bianco: un'analisi critica

Nonostante i suoi punti di forza, il Libro bianco non soddisfa tutte le ambizioni della vigilia. Non c’è chiarezza su come finanziare l'aumento della spesa per la difesa. Il documento propone diverse opzioni, ma non fornisce una raccomandazione chiara. Questa mancanza di chiarezza rischia di minare la credibilità del Libro bianco e di rendere difficile l'attuazione delle sue proposte. Come osserva Daniel Fiott, ricercatore presso l'Istituto di studi sulla sicurezza dell'Unione Europea: "Il Libro bianco solleva la questione cruciale del finanziamento, ma non offre una risposta definitiva. Senza un chiaro impegno finanziario, le ambizioni del documento rimarranno sulla carta". Se avesse voluto essere più incisivo, il Libro bianco avrebbe dovuto coprire con eurobond il 100% della spesa degli Stati e avrebbe potuto richiamare le autorità a istituire una nuova risorsa propria per rimborsarli, ma questo non è stato fatto.

Sono da segnalare altre lacune anche in alcune aree chiave. Ad esempio, il Libro bianco non affronta in modo adeguato la questione della governance della difesa europea. Il documento riconosce che gli Stati membri rimarranno al timone della propria difesa, ma non fornisce una visione chiara di come l'UE possa svolgere un ruolo più forte nel coordinamento, nella pianificazione e anche nel comando e nella gestione delle operazioni militari.

Il Libro bianco non affronta nemmeno in modo adeguato la questione delle relazioni tra l'UE e la NATO. Il documento riconosce che la NATO rimane la pietra angolare della difesa collettiva europea, ma non fornisce una soluzione a come l'UE possa rafforzare la NATO e allo stesso tempo sviluppare una propria capacità di difesa.

Inoltre, il Libro bianco affronta superficialmente la questione delle minacce ibride. Il documento riconosce che le minacce ibride, come gli attacchi informatici, la disinformazione e le interferenze elettroniche, sono una sfida crescente per la sicurezza europea, ma non propone una strategia comune definita e robusta per affrontarle.

Conclusione: un passo in avanti, ma con molto lavoro da fare

"White paper for European defence - Readiness 2030" è un passo nella giusta direzione, ma è solo un punto di partenza. L'UE dovrà fare molto di più per costruire una difesa europea, a partire dal potenziamento della sua industria. Essa, così come è, è insufficiente alle ambizioni di indipendenza di sicurezza.

Parte seconda: l’industria europea

Su quale industria può contare l’Europa?

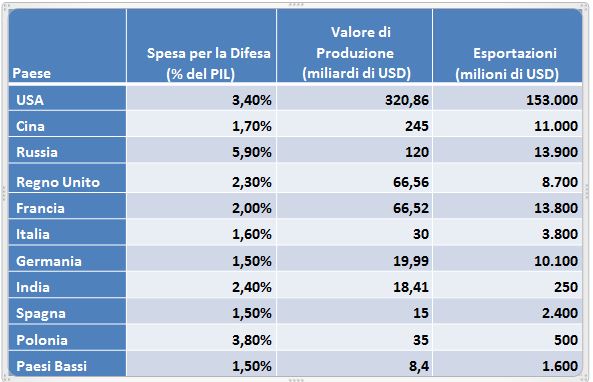

L’industria europea della difesa è caratterizzata da una frammentazione strutturale, così che i ministeri della difesa dei vari paesi dipendono dagli Stati Uniti e da altri paesi non UE per l’acquisizione di armamenti. I dati del 2023 rivelano una spesa militare europea che rappresenta una percentuale del PIL significativamente inferiore a quella di paesi come la Russia (5,9%) o gli Stati Uniti (3,4%), con valori che oscillano tra il 1,5% per la Germania (valore già riprogrammato al 2%), il 2% per la Francia e il 2,3% per il Regno Unito. Anche la Polonia, nonostante il più alto tasso europeo al 3,8%, resta distante dal livello russo.

La produzione militare nazionale europea è numericamente inferiore rispetto a quella degli Stati Uniti e della Cina. La Germania, produce circa 20 miliardi di dollari all’anno, mentre la Francia e il Regno Unito arrivano entrambe a 66 miliardi. La somma dei principali paesi europei (Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Polonia) si aggira sui 240 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti raggiungono i 320 miliardi. Questo deficit produttivo riflette una mancanza di integrazione tra i sistemi di difesa e anche tra le aziende, che spesso sono concentrate su mercati nazionali e realizzano progetti sovrapposti, come i diversi programmi di aerei da combattimento (Eurofighter, Rafale), che non consentono economie di scala.

Spesa per la difesa (2023), fatturato delle industrie della difesa (stime 2025), ed esportazioni (2023)

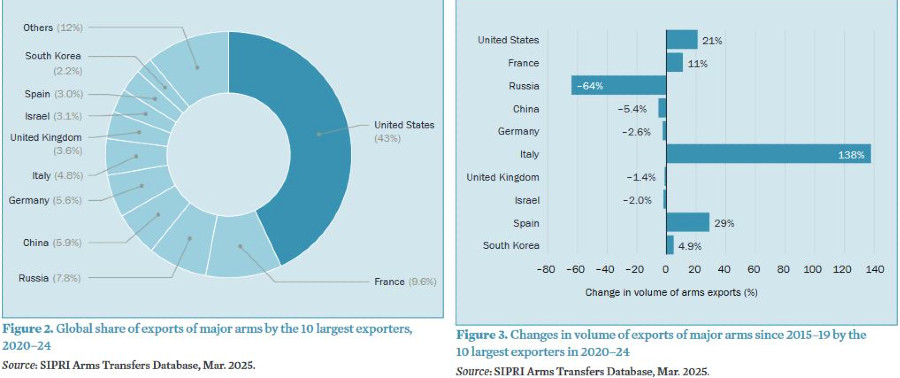

Le esportazioni militari europee sono altrettanto ridotte. Gli Stati Uniti dominano il mercato globale con esportazioni con 153 miliardi di dollari, in crescita, mentre la Francia, leader in Europa, ne realizza solo 13,8 miliardi. Paesi come la Germania (10,1 miliardi) o il Regno Unito (8,7 miliardi) sono lontani dal livello americano. Anche i Paesi Bassi, con esportazioni per 1,6 miliardi di dollari superiori alla produzione stimata (1 miliardo), dipendono da componenti importate per realizzare i propri prodotti, un esempio del più ampio problema di dipendenza tecnologica.

La dipendenza dagli Stati Uniti è evidente in molti casi specifici. La Germania importa sistemi di difesa aerea come i missili “Patriot” da Raytheon e componenti per aerei da combattimento da aziende come General Electric. La Polonia, malgrado il recente aumento della spesa militare, è costretta ad acquistare carri armati M1 Abrams e aerei F-35 dagli Stati Uniti, poiché la sua industria nazionale, con una produzione di solo 1,3 miliardi di dollari, non è autosufficiente. L’Italia, che produce 30 miliardi di dollari all’anno, dipende dagli Stati Uniti per tecnologie avanzate come sistemi di intelligence e missili. Secondo i dati, l’UE importa circa il 40% dei propri armamenti da paesi non UE, soprattutto dagli Stati Uniti, che nel 2023 hanno approvato contratti per 18 miliardi di dollari di esportazioni militari verso l’Europa.

Quote dell'export di armi e variazioni in volume nel periodo 2020-2024

La frammentazione europea deriva da cause strutturali: la mancanza di coordinamento tra gli Stati, con progetti spesso gestiti autonomamente, una bassa priorità politica che finora ha spostato risorse verso le altre politiche, le barriere commerciali tra i paesi, che ostacolano la cooperazione. La ricerca e lo sviluppo sono spesso dispersi tra iniziative nazionali, riducendo la capacità di investire in tecnologie critiche come motori aerei o sistemi di guida missili.

Per diventare autosufficiente, l’Europa dovrebbe incrementare la spesa militare portandola almeno al 2% del PIL, come richiesto dall’UE, e promuovere progetti comuni come l’Eurodrone o il PESCO (Partnership per la Sicurezza e la Difesa), ma soprattutto dovrebbe superare le contese nazionali e le barriere commerciali. Senza una strategia integrata, l’industria difensiva europea resterà un mercato dipendente, con un’offerta limitata e una capacità di innovazione insufficiente a competere a livello globale.

Parte terza: l’Italia e la sua prova di equilibrismo pratico

L’Italia, in questo contesto, si trova ad affrontare una sfida tanto complessa quanto poco raccontata: adeguarsi alle ambiziose linee guida del libro bianco sulla difesa europea, facendo lo slalom tra i vincoli di bilancio, i vincoli di frammentazione delle posizioni politiche all’interno di schieramenti omogenei, per non dire della scarsa popolarità della spesa per gli armamenti presso l’opinione pubblica. Insomma, il governo ha di fronte un esercizio di equilibrismo pratico.

Il primo nodo è appunto economico: con un debito pubblico che arriva al 136% del PIL e una crescita anemica – lo 0,9% nel 2023, secondo l’ISTAT, ribassata dall’Ocse allo 0,7% nel 2025 – l’Italia faticherebbe a conciliare i vincoli di bilancio imposti dall’UE con le richieste di aumentare la spesa militare al 2% del PIL, obiettivo non solo NATO ma ora ribadito dal libro bianco UE. "Siamo di fronte a un paradosso: Bruxelles chiede più soldi per la difesa mentre ci impone rigore fiscale", osserva Carlo Cottarelli, economista e ex commissario alla spending review, sottolineando come il Paese sia "stretto tra l’incudine dei mercati finanziari e il martello delle aspettative europee". Il punto è esattamente questo. Se anche il finanziamento della maggiore spesa fosse ammesso in deficit “fuori bilancio”, con quella che potrebbe essere la prima vera golden rule eccezionalmente ammessa da Bruxelles, nonostante tutto dovrebbe chiedere prestiti al mercato e il tasso di interesse crescerebbe, aumentando la domanda di credito a bacino di risparmio dato, inoltre crescerebbe il prezzo del rischio, il famoso spread.

Poi c’è la seconda questione: l’Italia è un paese dalla instabilità politica endemica e questo dossier potrebbe fare ritornare l’instabilità, rivelando la formazione trasversale alla maggioranza e opposizione dei “No-Rearm Europe”. Dall’inizio del secolo, l’Italia ha avuto dodici governi. L’attuale esecutivo naviga in acque tese: la coalizione include forze tradizionalmente euroscettiche, come la Lega, che nel 2022 ha votato contro l’aumento del Fondo Europeo per la Difesa. Intanto, il ministero della Difesa italiano , guidato da Guido Crosetto, deve mediare tra le pressioni di Bruxelles e gli interessi di un’industria militare che vale 16 miliardi di fatturato annuo, con colossi come Leonardo in prima linea.

Proprio qui si annida un altro punto debole: il Libro bianco spinge per acquisizioni congiunte di armamenti, ma l’Italia teme di vedersi marginalizzata in consorzi dominati da Francia e Germania. "La joint procurement è una trappola per i Paesi con base industriale minore", avverte un report del 2023 del Centro Studi di Difesa Italiano, citando il caso dell’aereo da combattimento SCAF, progetto franco-tedesco in cui Roma ha ottenuto un ruolo secondario nonostante gli investimenti iniziali.

Non basta. La macchina burocratica italiana, già afflitta da lentezze croniche – secondo la Banca Mondiale, nel 2022 occupava il 58esimo posto per efficienza amministrativa – rischia di inceppare l’integrazione con i sistemi di comando europei. Il progetto PESCO (Permanent Structured Cooperation), che prevede 60 iniziative comuni tra intelligence e cyberdifesa, richiede tempi rapidi e coordinamento: un tallone d’Achille per un Paese dove, come ricordato dal generale Roberto Perretti, "l’iter per l’approvazione di un contratto militare può durare il triplo che in Germania".

A questo si aggiunge una divergenza strategica silenziosa: mentre l’Europa orienta gli sforzi verso la minaccia russa, Roma guarda al Mediterraneo e al Nord Africa, aree cruciali per il controllo dei flussi migratori e degli approvvigionamenti energetici. Nel 2023, il 40% delle missioni militari italiane si è concentrato in Libia e Niger, contro una media UE del 15%. Un eccessivo focus di Rearm Europe sull’Est Europa potrebbe distogliere risorse della difesa dal fianco sud, dove l’Italia ha responsabilità storiche e interessi vitali da difendere.

Inoltre, c’è il tema identitario: l’eredità della NATO, di cui l’Italia è membro fondatore, pesa più che altrove. La base di Aviano, cuore delle operazioni americane nel Sud Europa, simbolizza un legame transatlantico che Roma non vuole verosimilmente sacrificare sull’altare della difesa UE. "Siamo pronti a collaborare, ma non come alternativa alla NATO", aveva precisato nel 2023 il ministro Crosetto durante un vertice a Bruxelles, riflettendo un sentimento piuttosto comune.

Infine, si deve considerare la percezione pubblica: in un Paese dove solo il 38% della popolazione (dati Eurobarometro 2023) crede che l’UE possa garantire sicurezza, l’integrazione militare europea fatica a diventare una priorità. I cittadini, alle prese con un costo della vita crescente, guardano con scetticismo agli investimenti in progetti percepiti come astratti. "Per ogni euro speso in F-35, la gente vuole vedere scuole e ospedali", sintetizza il sociologo Marco Revelli, evidenziando un cortocircuito tra élite e opinione pubblica.

In questo groviglio di contraddizioni, l’Italia sembra condannata a una doppia vita: firmataria dei documenti comunitari a Bruxelles, ma costretta a fare i conti con la realtà in casa, dove interessi nazionali, ritardi strutturali e calcoli politici rischiano di trasformare ogni passo avanti in un compromesso al ribasso.

Rearm Europe nasce per risolvere il problema dell’autonomia strategica di sicurezza europea. Una esigenza difficile da non sentire. Tuttavia, i passi per una difesa europea integrata efficiente ed efficace sono notevoli. Gli investimenti congiunti, devono comunque ricadere su bilanci nazionali che devono essere finanziati paese per paese. C’è da giurare che il piano degli investimenti, per questo motivo, continuerà a comportare duplicazioni e sovrapposizioni. Un comando europeo delle forze armate non esiste ancora, come non esiste una chiara definizione delle missioni che possono essere ordinate dall’autorità politica europea, quale essa sia, e con quale prontezza. Gli asset e gli equipaggiamenti potranno essere acquistati sul mercato europeo, a patto che si abbia la capacità produttiva di esaudire questi maggiori acquisti. I numeri dicono, viceversa, che la dipendenza dagli Usa è stata fino ad ora una necessità e non sarà né semplice politicamente, né praticabile tecnicamente, rinunciare alle forniture americane per acquistare asset europei, per i quali potrebbero esserci difficoltà tecniche per una produzione rapida. Infine, c’è la questione italiana. Il grattacapo non è uno solo, per l’Italia: si va dal finanziamento problematico, alla capacità di fare entrare la nostra industria, di dimensioni inferiori alla media, nel mercato delle forniture congiunte, alla questione che armarsi è un argomento divisivo, sia nella maggioranza che nell’opposizione, e assai poco popolare nell’opinione pubblica.

La strada dell’esercito europeo è aperta dal Libro bianco, ma è davvero tutta in salita.

© Riproduzione riservata