Dopo l’intervento americano in Venezuela e l’esfiltrazione di Nicolás Maduro ad opera della Delta Force, le conseguenze sui mercati dell’energia appaiono ancora lontane dal manifestarsi nella loro interezza, mentre si delinea un consolidamento dell’assetto politico a Caracas senza un cambio di regime. Più che di un ritorno immediato di barili heavy sour sul mercato, al momento è la ridefinizione del quadro politico locale in cui Washington ha scelto di muoversi a guidare le aspettative di produttori e acquirenti. Con Delcy Rodríguez, gli Stati Uniti hanno deliberatamente evitato un regime change sul modello iracheno o afghano – e ancor più operazioni come quelle compiute a Grenada e Panama nella guerra fredda – scegliendo invece di governare la transizione a tempo indeterminato, facendo leva sulle sanzioni internazionali e sulla proiezione della flotta americana. Emerge così uno scenario inedito, che richiama solo in parte l’embargo imposto all’Iraq dopo la prima guerra del Golfo, quando le petroliere di Baghdad venivano sottoposte a un rigido controllo da una coalizione a guida americana, senza tuttavia tradursi in un pieno protettorato dal sapore ottocentesco. Un possibile segnale di cambiamento si intravvede invece sul fronte estrattivo con la proposta, filtrata a metà gennaio, di revisione delle regole del settore per rendere praticabile il ritorno dei capitali esteri.

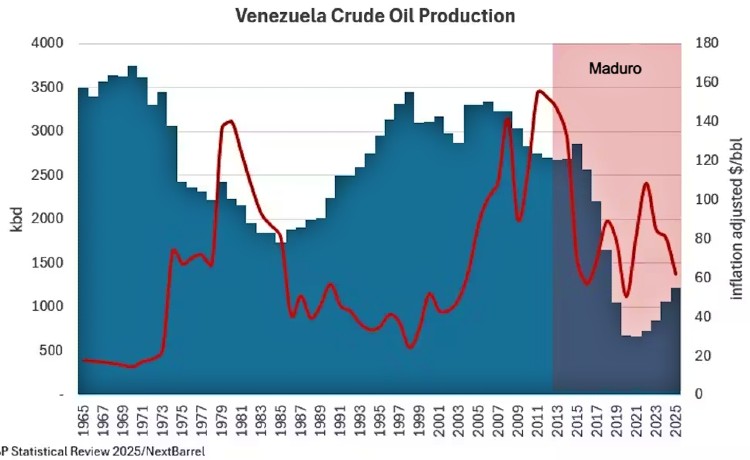

Oggi il Venezuela resta, come noto, uno spettatore marginale tra i produttori globali di petrolio, con una produzione nell’ordine di 800 mila barili al giorno, solo lievemente in aumento rispetto ai minimi degli ultimi anni. Lo stato catastrofico delle infrastrutture di estrazione e trasporto – che comprende non solo i pozzi della fascia dell’Orinoco, ma anche oleodotti, impianti di stoccaggio e terminal costieri – è il risultato di decenni di gestione scriteriata, aggravata dall’impatto delle sanzioni economiche e la recente riapertura di alcuni pozzi chiusi non supera la fase emergenziale che si è cronicizzata.

Il degrado delle pipeline arrugginite si riflette su un panorama economico e sociale desolante, culminato in una catastrofe umanitaria senza precedenti con l’emigrazione di otto milioni di abitanti che riflette in modo esemplare la “maledizione” di molti petro-stati, ricchi di risorse naturali ma con una popolazione allo stremo. Così ogni prospettiva di riavvio nel medio e lungo termine resta una scommessa complessa, chiamata a soddisfare non soltanto le mire geopolitiche dell’amministrazione americana – con la variamente declinata dottrina “Donroe” – ma anche l’interesse degli azionisti delle Supermajor e la razionalità economica degli investimenti (visti i precedenti poco esaltanti) in un orizzonte temporale che, anche per società come Chevron già presenti nel Paese, difficilmente potrà essere inferiore a un biennio per vedere i primi frutti.

La produzione venezuelana di oggi è lontana dai fasti del passato. I quasi quattro milioni di barili al giorno pompati negli anni Settanta restituiscono la misura del divario che si è progressivamente aperto e che appare oggi estremamente difficile da colmare, soprattutto se rapportato alle traiettorie seguite da altri grandi paesi produttori. Il declino strutturale del settore è stato esacerbato dalle sanzioni statunitensi del 2017, decise dalla prima amministrazione Trump nell’ambito di una strategia di “massima pressione” poi parzialmente abbandonata da Joe Biden, che hanno impedito a PDVSA (la compagnia petrolifera statale) l’accesso ai capitali e ai servizi tecnici occidentali.

Il tutto si inserisce in un mercato che sconta già un’offerta ampia da diversi mesi e un surplus globale che le economie asiatiche – Cina in primis – faticano ad assorbire, sia per il rallentamento della crescita che per l’inesorabile tendenza all’elettrificazione. È in questo contesto mutevole che emerge una peculiarità del caso venezuelano. Gli Stati Uniti non sono soltanto un potenziale acquirente del petrolio destinato alle raffinerie del Golfo del Messico, ma anche uno dei principali produttori mondiali grazie allo shale e si candidato a rifornire Caracas del feedstock necessario per diluire e trasportare il petrolio venezuelano che è più pesante e viscoso di quello estratto con il fracking. Questa configurazione mette in discussione, forse per la prima volta dalla proposta di Henry Kissinger di un cartello degli acquirenti di petrolio, l’equilibrio tradizionale del mercato energetico.

In uno scenario in cui gli Stati Uniti dovessero controllare le risorse di Guyana e Venezuela, i tagli difensivi dell’OPEC e la necessità dei suoi membri di contenere la perdita di quote di mercato rischierebbero di innescare una spirale ribassista, le cui conseguenze ricadrebbero prima di tutto proprio sui produttori di shale americani, grandi sostenitori dell’Amministrazione Trump ma più esposti ai prezzi bassi rispetto alle monarchie del Golfo. L’Arabia Saudita, per esempio, pur avendo una capacità estrattiva con costi marginali inferiori ai 10 dollari al barile, necessita di prezzi superiori ai 100 dollari per azzerare il deficit pubblico e finanziare i programmi di trasformazione legati alla Vision 2030 di Mohammed bin Salman. Lo scisto americano invece, risulta decisamente più vulnerabile di fronte a una spirale ribassista, con molte compagnie che hanno già sospeso gli investimenti e che difficilmente riuscirebbero a sopravvivere sotto la soglia dei 50 dollari al barile.

L’embargo su Caracas, avviato nel mese di dicembre in parallelo al massiccio dispiegamento della marina americana nel Mar dei Caraibi, ha prodotto un blocco logistico senza precedenti, portando al rapido riempimento di impianti di stoccaggio obsoleti e sottodimensionati. Il rischio, apertamente evocato dallo stesso Trump, è stato quello di un arresto forzato che avrebbe fatto precipitare la produzione venezuelana verso un nuovo minimo storico, con conseguenze tecniche ed economiche difficilmente reversibili. Di qui il riavvio di parte dei pozzi chiusi, che consente la ripresa parziale delle esportazioni ma non è da solo sufficiente per invertire la rotta.

Questo margine limitato di operatività resta inoltre dipendente dalla cornice sanzionatoria del Dipartimento del Tesoro. Ad oggi, infatti, l’attività dei giacimenti riconducibili a compagnie petrolifere estere è di fatto assicurata dalla sola Chevron, grazie a una licenza parziale concessa dall’OFAC (Office of Foreign Assets Control) nel marzo 2025, che ha consentito il mantenimento delle operazioni in un Paese in cui la major americana è presente da oltre un secolo. Allo stesso modo, qualunque operazione di vendita del greggio mediata dagli Stati Uniti – come nel caso della fornitura di 50 milioni di barili proposta da Trump – non potrà avvenire se non previa autorizzazione del Dipartimento del Tesoro. Ciò implicherebbe il transito dei proventi in conti “controllati” da Washington, secondo uno schema che richiama in parte quanto già avvenuto con l’Iran, quando i ricavi della vendita del greggio di Teheran finivano in escrow account nei paesi importatori.

Se il blocco non ha prodotto effetti immediati sui prezzi, è tuttavia chiaro che esso rappresenta in prospettiva un rischio crescente per la Cina, verso la quale le esportazioni ri-etichettate risultano in calo per l’impossibilità di procedere al trasporto via mare – a causa della presenza della flotta americana – e per l’intensificarsi di una guerra economica senza precedenti. Queste prospettive, tuttora incerte, si intrecciano con l’evoluzione del dossier iraniano, vero esportatore ombra di petrolio verso le raffinerie teapot di Pechino, che aggira le sanzioni operando al di fuori dei canali del dollaro attraverso una rete di petroliere ombra. Impossibilitata a effettuare pagamenti liberamente per la minaccia di sanzioni secondarie – che avrebbero colpito anche le major occidentali – Caracas ha fatto così ricorso al pagamento in natura, consegnando barili di petrolio come nei casi di Eni e Repsol. Le due società continuano a rifornire il Venezuela di gas e nafta, senza i quali il Paese sprofonderebbe in una catastrofe energetica simile a quella cubana, accumulando tuttavia crediti di fatto inesigibili in assenza di un’evoluzione del quadro sanzionatorio. In mancanza di modifiche strutturali – che finora hanno riguardato solo parzialmente Chevron – il ritorno delle major nel Paese sarebbe pressoché impossibile. Attualmente i costi di ripristino dell’industria estrattiva variano in funzione della produzione auspicata e dell’orizzonte temporale da prendere in considerazione. In un contesto sempre più segnato dalla necessità di garanzie pervasive sul piano regolatorio e militare, le stime interne di PDVSA del 2021, che indicavano in circa 60 miliardi di dollari gli investimenti necessari appaiono oggi largamente sottodimensionate. È facilmente prevedibile che un intervento complessivo (capace di ravvivare l’upstream nell’Orinoco e “suturare” il midstream) superi ben oltre i cento miliardi di dollari. Questa cifra risulta difficilmente raggiungibile senza uno sforzo corale, tenuto conto che secondo Wood Mackenzie il capex delle Supermajor negli Stati Uniti supera i 300 miliardi di dollari. L’impossibilità di rivalersi su asset statali a seguito degli espropri dell’era Chávez e l’insuccesso degli arbitrati sul piano degli indennizzi, hanno trasformato il Venezuela in uno Stato definito apertamente “uninvestable” dalla stessa ExxonMobil. In prospettiva, gli Stati Uniti restano il mercato di sbocco d’elezione per il petrolio venezuelano. Se negli anni Novanta, prima dell’era chavista, le importazioni statunitensi oscillavano stabilmente sopra il milione di barili al giorno, oggi i volumi si collocano tra i 100 e i 200 mila barili, grazie quasi esclusivamente alle attività estrattive di Chevron. Maggiori criticità emergono invece sul fronte cinese, che dipende per oltre il 20% delle proprie forniture da greggio a vario titolo sanzionato da Stati Uniti o Unione europea e ri-etichettato al di fuori del circuito di pagamento del dollaro. La quota venezuelana risulta in linea di principio sostituibile, seppur a costi più elevati, mentre in prospettiva appare più delicata l’ipotesi di un crollo delle importazioni dall’Iran, che rappresenterebbe una seria minaccia alle strategie di diversificazione energetica di Pechino.

La Cina ha finora tratto vantaggio dalla guerra economica occidentale, insinuandosi negli interstizi delle restrizioni contro Russia, Iran e Venezuela e acquistando petrolio con generosi sconti, grazie alla complicità di Paesi terzi, sfruttando il ricorso a flotte ombra prive di assicurazione e – nel caso di Mosca e Teheran – anche attraverso il blending con greggio di altri produttori. Il ricorso ad azioni coercitive statunitensi contro le shadow fleet resta allo stato simbolico e lontano dal configurare un embargo totale sulle esportazioni dei Paesi sanzionati, con il rischio peraltro di accrescere l’incertezza geopolitica e produrre effetti diretti sui prezzi che Trump ha più volte manifestato di volere stabilmente sotto i 60 dollari al barile per l’effetto deflattivo. In ogni caso, se Washington intendesse davvero mettere in discussione la leadership dell’OPEC – e dell’OPEC+ – sarebbe necessario un ciclo di investimenti per centinaia di miliardi di dollari su base pluriennale per un riequilibrio strutturale del mercato, mentre la riduzione del rischio di elusione delle sanzioni richiederebbe una cooperazione tra Stati e intermediari che difficilmente accetterebbero un compromesso imposto dall’alto.

Anche gli attacchi degli ultimi mesi contro Iran, Nigeria e Venezuela appaiono più come strumenti di pressione efficaci nel breve termine che come tasselli di una strategia organica e sono destinati a essere letti dal mercato come iniziative a forte valenza di politica interna, difficilmente sufficienti a ridisegnare in modo permanente gli equilibri energetici mondiali.

© Riproduzione riservata