L'IA generativa divide i professionisti della cultura italiana: ancora una volta questa affermazione è resa possibile dall’analisi dei dati della survey "IA generativa e professionisti culturali", condotta nel 2024 dalla Scuola Nazionale del patrimonio e delle attività culturali, nell’ambito del progetto Dicolab. Cultura al digitale finanziato con il PNRR.

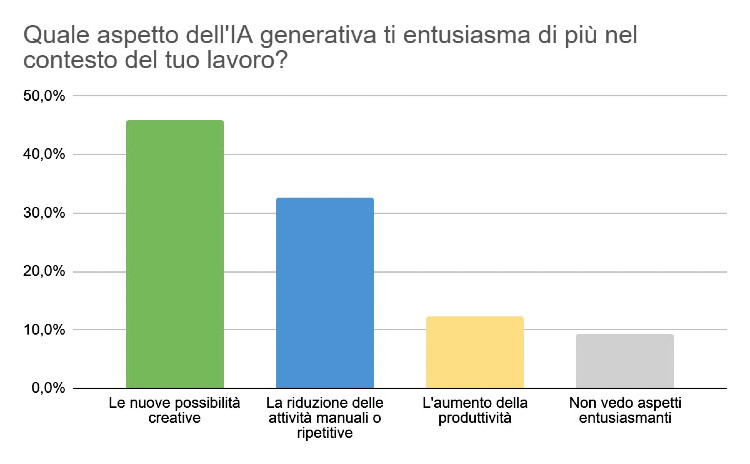

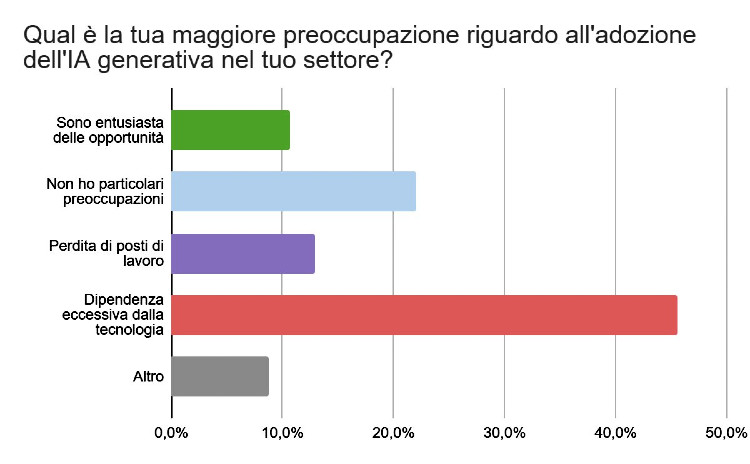

Se da un lato entusiasma per le potenzialità creative (45,9% degli intervistati) e la capacità di automatizzare compiti ripetitivi (32,5%), dall'altro scatena timori profondi. Il dato più sorprendente? Non è la paura di perdere il lavoro (solo il 12,9%) a tenere svegli soprintendenti e restauratori, ma il rischio di "dipendenza eccessiva dalla tecnologia" (45,5%).

Una preoccupazione che tocca il cuore dell'identità professionale del settore: l'intelligenza artificiale minaccia davvero la dimensione umana, artigianale e critica che da sempre caratterizza il lavoro sui beni culturali? Il timore è legittimo e rivela quanto sia cruciale un approccio consapevole all'innovazione tecnologica.

Le preoccupazioni emerse nel questionario trovano in parte risposta nelle FAQ “INTELLIGENZA ARTIFICIALE: La Cultura è pronta all’impatto delle IA? 20 domande che dovremmo porci” a cura del gruppo di ricerca Digital Cultural Heritage di ICOM ITALIA. Il documento fornisce in primis una sorta di vocabolario di base per poter destreggiarsi nella terminologia e nelle diverse specificità dell’Intelligenza Artificiale e Intelligenza Artificiale Generativa, rispondendo poi in modo puntuale ma naturalmente non definitivo a tutta una serie di domande e che emergono nel momento in cui l’IA incontra il settore del cultural heritage.

Nel dibattito sull’intelligenza artificiale applicata alla cultura è necessario fare luce sui nodi strutturali che ne limitano l’adozione concreta. Perché l’IA possa diventare davvero uno strumento utile e diffuso nel settore del patrimonio culturale, è necessario affrontare tre sfide decisive: la disponibilità e la qualità dei dati, le competenze delle persone, e la definizione di un quadro normativo adeguato.

1. Il nodo dei dati

L’intelligenza artificiale, per funzionare, ha bisogno di essere alimentata da dati di buona qualità, ben organizzati e in formati interoperabili. Tuttavia, molte istituzioni culturali non dispongono ancora di banche dati strutturate o digitalizzate in modo sistematico, riflettendo non solo una scarsa maturità digitale ma in primis una scarsa capacità strategica e programmatica degli istituti MAB italiani.

Paradossalmente, la mancanza di dati strutturati viene percepita come un ostacolo solo da una minoranza degli operatori del settore, ma è proprio qui che risiede uno dei principali limiti alla piena valorizzazione dell’innovazione. Anche le sperimentazioni più promettenti – come i prototipi di assistenti virtuali o motori semantici per i cataloghi digitali – faticano a esprimere tutto il loro potenziale in assenza di basi dati solide e standard condivisi.

Oltre alla scarsità, anche la tracciabilità dei dati digitalizzati rappresenta una criticità. Una delle poche fonti pubbliche a disposizione è l’Indagine su musei e le istituzioni similari condotta dall’ISTAT, che a partire dal 2015 include una sezione dedicata alla digitalizzazione e rileva il numero di beni digitalizzati. Tuttavia, a partire dal 2022, questa indagine ha perso la sua cadenza annuale e sarà pubblicata ogni tre anni, rendendo ancora più difficile il monitoraggio continuo dell’avanzamento digitale nel settore culturale.

2. Il tema delle competenze

L’altro grande fattore critico è quello delle competenze. L’adozione dell’IA richiede nuove figure professionali e, allo stesso tempo, un aggiornamento diffuso dei profili esistenti. Non si tratta solo di saper usare determinati strumenti digitali, ma di sviluppare la capacità di comprenderne il funzionamento, dialogare con i fornitori tecnologici, formulare esigenze progettuali in modo chiaro e consapevole.

Occorre formare professionisti capaci di operare in contesti ibridi, in grado di coniugare sensibilità culturale, alfabetizzazione tecnologica e visione manageriale e strategica. Un segnale positivo si è visto con la diffusione di corsi di laurea interamente dedicati alle Digital Humanities, oltre che la nascita di un dottorato nazionale in Heritage Science con curricula specifici sui temi di digitalizzazione del patrimonio. Queste competenze però sono ancora poco presenti all’interno dei team degli istituti culturali; infatti, oltre il 65% dei rispondenti all’indagine della Scuola del patrimonio e delle attività culturali si dichiara impreparato e bisognoso di formazione. Le recenti iniziative come “Dicolab. Cultura al digitale” rappresentano un passo importante, ma resta aperta la questione della loro effettiva capillarità e della capacità di rispondere ai fabbisogni reali dei territori.

3. Regole e diritti: una cornice ancora incompleta

In particolare, l’articolo 105 del regolamento europeo, che impone limiti stringenti all’uso di materiali protetti da diritto d’autore per il training dei modelli di IA, rischia di penalizzare proprio le istituzioni culturali, che conservano e gestiscono buona parte del patrimonio visuale e testuale europeo. Se non sarà accompagnato da strumenti giuridici chiari e flessibili, capaci di distinguere tra uso commerciale e uso pubblico, il rischio è quello di bloccare sul nascere molte potenzialità applicative nel settore.

In Italia, a queste complessità si aggiungono iniziative legislative ancora più restrittive. Emblematico è il caso del disegno di legge Amorese (FDI), che propone di estendere da 20 a 70 anni dopo la morte dell’autore la durata dei diritti sulle cosiddette fotografie semplici (non creative). Una misura che, se approvata, complicherebbe ulteriormente l’accesso e la riutilizzazione di contenuti visivi digitalizzati, ostacolando di fatto la libera circolazione del sapere e lo sviluppo di strumenti culturali basati su IA.

Per evitare che l’innovazione si scontri con vincoli sproporzionati, servono regole più chiare e strumenti specifici per il settore culturale, in grado di bilanciare in modo responsabile tutela dei diritti, accesso alla conoscenza e sviluppo tecnologico. La posta in gioco non è solo giuridica, ma culturale: riguarda il modo in cui vogliamo che il patrimonio entri – o resti escluso – dai processi di innovazione.

Il quadro dei professionisti culturali italiani che emerge dall’indagine della Scuola del patrimonio mostra esperti curiosi e pronti al cambiamento, ma ancora in cerca di riferimenti chiari e momenti di formazione. La sfida è complessa ma non impossibile. Infatti, i professionisti del patrimonio culturale sono più vicini all’intelligenza artificiale di quanto si possa pensare. Entrambi operano con grandi quantità di dati: i primi eccellono nella cura qualitativa e nell’interpretazione critica, mentre l’IA si distingue per la capacità di elaborazione su larga scala e per la rapidità nella generazione di contenuti personalizzati. Uno scambio tra questi due mondi, se ben calibrato nei ruoli e accompagnato da adeguate regolamentazioni, non può che risultare proficuo, aprendo nuove prospettive per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.

L'intelligenza artificiale nel patrimonio culturale non è più una questione di "se", ma di "come" e "quando".

© Riproduzione riservata